Gestion Publique (632)

Selon l’Union internationale des télécommunications, le mobile est le principal moyen d‘accès à Internet en Afrique. Plusieurs pays ont ainsi adopté diverses stratégies pour favoriser l’accès à des appareils de qualité, à des prix abordables.

Eliud Owalo (photo), le ministre kényan des Technologies de l’Information et de la Communication, a annoncé que l'East Africa Device Assembly Kenya (EADAK) a produit 194 000 smartphones lors de ses trois premiers mois de fonctionnement d’octobre à décembre 2023. L’usine locale d’assemblage, située dans la ville d’Athi River, dans le comté de Machakos, est l’une des actions fortes entreprises l’année dernière par le gouvernement pour fournir des appareils de qualité à petits prix aux populations.

S’exprimant le lundi 5 février à Nairobi, à l’occasion de la 2e réunion préparatoire africaine de l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT) 2024, le ministre a indiqué que les téléphones assemblés localement contribueront à soutenir l’inclusion numérique souhaitée par le gouvernement. Fruit du partenariat entre l’Etat et plusieurs entreprises privées, notamment la firme chinoise Shenzhen TeleOne Technology, Safaricom et Jamii, l’usine EADAK a fourni de l'emploi direct à 310 Kényans, selon Eliud Owalo. Le gouvernement s’est fixé comme objectif la production de 3 millions de smartphones par an.

Selon les dernières données de l’Autorité kényane des communications publiées en septembre 2023, le Kenya comptait 32,63 millions de smartphones sur les 64,67 millions de téléphones mobiles connectés au réseau télécoms national, soit un taux de pénétration de 50,5% pour ces appareils intelligents. Or, dans son programme de développement économique et social Vision 2030, le Kenya fait du numérique un pilier de la future croissance nationale.

Les autorités nationales travaillent d’ailleurs à cette finalité depuis les dix dernières années à travers la numérisation des services publiques, la dématérialisation des moyens de paiement, la promotion des solutions fintech, etc. Favoriser l’accès des populations aux smartphones est pour le gouvernement un moyen de garantir leur accès à tous ces services numériques et leur participation à l’économie 4.0.

Les smartphones produits par l’usine EADAK sont essentiellement adaptés à la technologie de quatrième génération. Eliud Owalo a révélé que les smartphones de cinquième génération sont en cours de conception. Le réseau mobile 5G est actif au Kenya depuis la fin de l’année 2022.

Lire aussi:

Le Kenya lance une usine d’assemblage de smartphones low cost

Après les restrictions d’Internet en 2023 sur fond de manifestations pro-Sonko, les autorités sénégalaises ont décidé d’user encore de ce levier.

Les autorités sénégalaises ont coupé l'Internet des données mobiles sur toute l’étendue du territoire depuis le dimanche 4 février à 22 heures. La principale raison évoquée est la multiplication des appels à manifestation suite au report de l'élection présidentielle par le président sortant, le samedi 3 février.

« Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique informe le public qu'en raison de la diffusion de plusieurs messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux, dans un contexte de menaces de troubles à l'ordre public, l'Internet des données mobiles est suspendu provisoirement à partir du dimanche 4 février 2024 à 22 heures », peut-on lire dans le communiqué publié par le ministère.

Cette nouvelle coupure de l’Internet mobile est suscitée, comme celle de 2023 qui a duré 3 946 heures, par les défis locaux autour de l’élection présidentielle. La condamnation du président des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), Ousmane Sonko, pour corruption de la jeunesse en avait été la cause principale. Selon la plateforme spécialisée britannique Top10VPN, cette coupure du service des données mobiles avait entraîné une perte financière de 34,9 milliards FCFA (57,5 millions $) pour l'économie sénégalaise.

Plusieurs acteurs du secteur informel sont actuellement touchés par cette nouvelle restriction d'accès aux données. Des conducteurs de VTC aux vendeurs en ligne en passant par les livreurs, l’Internet mobile est au cœur de leurs activités. Selon les dernières données de l'Artp (Autorité de régulation des télécommunications et des postes) publiées en septembre 2023, le Sénégal dénombrait 18 595 000 d'abonnés à Internet mobile.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Sénégal : le gouvernement suspend les services Internet mobile, après le blocage des réseaux sociaux

Le Sénégal s'investit pleinement dans la numérisation intégrale de son système de santé. Dans l'optique d'atteindre ses objectifs rapidement, le gouvernement multiplie des initiatives avec tous les acteurs du secteur.

Sénégal Numérique SA (Senum SA), une société chargée de la gestion des infrastructures numériques de l’Etat, et le ministère de la Santé et de l’Action sociale ont signé, le mardi 30 janvier à Dakar, une convention de partenariat. Cette entente stratégique vise à accélérer la transformation numérique du secteur de la santé au Sénégal.

🌐✨ Nous sommes ravis d'annoncer la signature d'une convention de partenariat de trois ans avec le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale du Sénégal! Cheikh BAKHOUM, DG de Sénégal Numérique SA, et le Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye, à la tête du MSAS, ont scellé cette… pic.twitter.com/Yfoz4K27Iq

— Sénégal Numérique S.A. (Ex-ADIE) (@SN_Numerique) January 31, 2024

« Dans cette convention, nous avons repris les activités, avec notamment l’hébergement des données de santé, parce que jusqu’ici, une partie de ces données étaient hébergées à l’étranger, elles vont désormais être hébergées au Sénégal notamment dans les centres nationaux de ressources », a déclaré Cheikh Bakhoum (photo, à gauche) le DG de Senum SA.

Dans le cadre de cette coopération qui durera 3 ans, Senum SA soutiendra la mise en œuvre de tous les projets numériques du secteur, l'hébergement des données dans le data center national, l'amélioration de la connectivité des structures de santé, entre autres. Il s’agira également d’augmenter les capacités d’hébergement et les bandes passantes pour les dossiers relevant de la santé numérique, notamment le dossier patient partagé (Dpp), la télémédecine, le système d’information hospitalière, le système géographique de santé, la numérisation du médicament, la numérisation des processus de la santé communautaire et la gouvernance électronique de la santé.

La signature de cette convention de partenariat s'inscrit dans le cadre du programme de digitalisation du système de santé (PDSS) 2023-2027, une initiative nationale lancée par le gouvernement. Ce programme bénéficie d'un soutien financier substantiel de la Banque mondiale, avec une contribution de 50 millions de dollars. Cette collaboration intervient à un moment où le pays intensifie la construction de centres de données dédiés au stockage et à l'hébergement des informations nationales. Le dernier ajout à cette infrastructure est un data center de type tier 3, récemment établi à Diamniadio.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Sénégal poursuit la numérisation de ses services administratifs. Un secteur important de l’économie sénégalaise, qui a amorcé sa numérisation, passe une étape importante dans le processus.

Les autorités sénégalaises vont étendre le Guichet unique dématérialisé d’enlèvement (GUDE) des marchandises à tous les acteurs du secteur portuaire dès le 1er février. L’objectif est, entre autres, d’améliorer l’efficacité du Port autonome de Dakar (PAD), d’optimiser les recettes générées par la plateforme portuaire et de faciliter les procédures pour les opérateurs économiques.

« Ce nouveau dispositif de dématérialisation des procédures d’enlèvement permettra aux opérateurs de gagner du temps et d’économiser des ressources, tout en contribuant à la réduction des coûts pour l’Etat et les consommateurs. Cette avancée va également favoriser la prévisibilité des opérations », a indiqué Makhtar Lakh, secrétaire général du ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises.

Le GUDE est le fruit de la collaboration entre le PAD, la direction générale des douanes et la Communauté des acteurs portuaires. Après l’étape de la généralisation à tous les acteurs du secteur, le dispositif s’étendra dans les trois prochains mois à d’autres services tels que le transit, l’export ou encore les transferts dans les aires de dédouanement extérieur au PAD.

La mise en service du GUDE s’inscrit dans le cadre de la transformation numérique en cours dans le secteur public au Sénégal. Bien que la transition numérique suit son cours, de nombreux services sont encore en retrait de cette révolution technologique dans les administrations publiques du pays.

Plus tôt dans le mois, la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a lancé le service de paiement en ligne des amendes routières. En novembre dernier, c’est Sénégal Numérique, la société nationale chargée de la gestion des infrastructures numériques de l’Etat, qui s’est associée à l’Aéroport international Blaise Diagne pour la numérisation de tous les aéroports du pays de la Teranga.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Le Kenya aspire à devenir un hub technologique de premier plan sur le continent. Pour cela, les autorités du pays multiplient les investissements dans le secteur et s'allient à des partenaires stratégiques pour atteindre rapidement leurs objectifs.

William Ruto (photo, à droite), président du Kenya, a annoncé le samedi 27 janvier, lors de l’inauguration du bloc d'enseignement et de l'atelier d'ingénierie de l’Institut de formation technique de Mukiria, à Central Imenti, le choix de la Chine pour l’équipement de ses hubs numériques. L’objectif est de doter la jeunesse kényane de compétences numériques.

Our investment in technical colleges and ICT hubs guarantees our youth the acquisition of competencies to help them monetise their knowledge and skills so that they can contribute meaningfully to our economic development. pic.twitter.com/khL27sAT4E

— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) January 27, 2024

« Notre investissement dans les écoles techniques et les centres de TIC garantit à nos jeunes l'acquisition de compétences qui les aideront à monnayer leurs connaissances et leurs compétences afin qu'ils puissent contribuer de manière significative à notre développement économique », a indiqué William Ruto.

Le Kenya a mis le numérique au cœur de sa politique de développement. Les autorités font le nécessaire pour permettre aux populations, en l’occurrence la jeunesse du pays, de suivre le rythme de la révolution technologique en cours dans le monde. La création de divers hubs numériques s’inscrit dans ce cadre et le gouvernement de William Ruto a d’ailleurs augmenté le budget de l’éducation pour favoriser la réalisation de ce projet.

At the Mukiria Technical Training Institute in Central Imenti, officially opened the tuition block and engineering workshop.

— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) January 27, 2024

Also opened the Konza Digital Skills Laboratory at the institution where students are being trained to work virtually for organisations abroad. pic.twitter.com/uYpt1MOO8c

« La formation technique est un élément très important de la stratégie du gouvernement kényan visant à disposer de qualifications, de compétences et de connaissances pertinentes pour doter notre capital humain, les jeunes de notre nation, de qualifications qui leur permettront de contribuer de manière significative au développement de notre pays », explique le président kényan.

Pour rappel, le pays dispose d’un des écosystèmes technologiques les plus matures du continent avec le Nigeria, l’Egypte et l’Afrique du Sud. Au début de l’année 2023, le Kenya comptait 17,86 millions d'utilisateurs d'Internet pour un taux de pénétration d'Internet de 32,7 %, d’après les données de DataReportal.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Le Kenya a lancé une base de données de compétences pour favoriser l'exportation de talents

La transition numérique en Afrique s'érige comme un catalyseur essentiel pour l'émergence économique du continent. Des investissements massifs dans les infrastructures technologiques ouvrent la voie à l'innovation, à la création d'emplois et à la connectivité accrue.

L’entreprise suédoise de télécommunications Ericsson va accompagner le gouvernement malgache dans la transformation numérique du pays. C’est ce qui ressort d’une visite de travail de l'équipe de direction d'Ericsson pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique à Madagascar.

Au cours de cette visite, des rencontres stratégiques ont eu lieu avec des partenaires clés, des clients, des parties prenantes nationales et des leaders de l'industrie locale. L'objectif de ces discussions était de renforcer les collaborations et d'explorer des opportunités concrètes pour tirer parti des innovations d'Ericsson.

« Les engagements se sont axés sur le paysage des technologies de l'information et de la communication (TIC) de Madagascar et ont exploré les domaines de collaboration pour tirer parti des innovations d'Ericsson afin d'étendre l'accès au haut débit mobile, favoriser l'inclusion numérique, créer des opportunités illimitées pour les individus, autonomiser les entreprises et transformer les communautés », souligne un communiqué d'Ericsson.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la vision #AfricaInMotion d'Ericsson, démontrant la volonté de l'entreprise d'apporter sa contribution à la numérisation et au développement durable sur le continent africain. Pour y arriver, la société multiplie les investissements dans son infrastructure télécoms sur ses différents marchés. A Madagascar, la société s’est récemment associée au britannique Vodafone pour faire atterrir le câble 2Africa.

La récente visite de travail réaffirme ainsi l'engagement d'Ericsson à soutenir les ambitions de transformation numérique de Madagascar, contribuant ainsi à un avenir plus connecté et plus prospère pour la nation insulaire. Selon le rapport de l'entreprise sur la mobilité publié en novembre 2023, on prévoit une croissance annuelle de 3% des abonnements mobiles en Afrique subsaharienne. Le nombre d'abonnements passerait de 940 millions en 2023 à 1,1 milliard en 2029, avec la 5G en tête de cette expansion rapide.

Samira Njoya

Lire aussi:

La plupart des pays africains accélèrent leur transformation numérique. Les compagnies publiques ghanéennes s’inscrivent également dans cette dynamique.

La compagnie publique d’électricité du Ghana (ECG) a annoncé le samedi 27 janvier la numérisation de plusieurs de ses services. Les utilisateurs devront passer par l’application mobile de la compagnie pour accéder aux services tels que la demande d’un nouveau contrat, d’un compteur électrique divisionnaire ou encore d’une charge supplémentaire. L’objectif est d’améliorer la qualité de ses services.

— Electricity Company of Ghana Ltd (@ECGghOfficial) January 27, 2024

« Ce système sans papier exigera des clients potentiels demandant un service qu'ils utilisent l'application mobile de l’ECG et qu'ils suivent les instructions qui y figurent, y compris le téléchargement de tous les documents requis pour le traitement des demandes de service. Les clients doivent noter que toutes les réponses concernant leurs demandes leur seront communiquées par l'intermédiaire des numéros de téléphone de contact qu'ils ont fournis. Il leur est donc conseillé de fournir des informations exactes lors de leur demande de service », peut-on lire dans le communiqué publié par la structure.

Comme dans de nombreux pays du continent, la transformation numérique s’accélère au Ghana. De plus en plus de structures publiques numérisent leurs services pour faciliter le quotidien des populations. Dans le rapport « E-Government Survey 2022 The Future of Digital Government » du département des questions économiques et sociales des Nations unies (UN DESA), le pays dirigé par Nana Akufo-Addo fait partie des seize champions africains en matière d’e-gouvernement. Le Ghana est le meilleur élève dans la sous-région ouest-africaine, devançant le Cap-Vert et la Côte d’Ivoire.

Pour rappel, Le Ghana comptait 23,05 millions d'internautes au début de l'année 2023, avec un taux de pénétration de l'Internet de 68,2 %, selon les données de DataReportal.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Le Ghana veut renforcer sa coopération avec l’Estonie dans le numérique

Dans le but de stimuler l’économie numérique du pays, les autorités tanzaniennes ont décidé de signer des partenariats stratégiques.

Nape Nnauye (photo, au centre), ministre tanzanien des Technologies de l’information et de la communication, a signé ce week-end à Dar es Salaam un protocole d’accord avec la NMB Bank. L’objectif est de dynamiser l’économie numérique du pays en engageant la NMB dans divers projets publics et en l’amenant à soutenir l’écosystème technologique du pays.

— Nape Moses Nnauye (@Nnauye_Nape) January 29, 2024

« Cet accord de partenariat entre la NMB et le ministère est l'une des étapes de la mise en œuvre de la stratégie décennale (2024-2034) pour l'économie numérique », a déclaré le ministre.

Le gouvernement de Samia Suluhu s’active pour favoriser le développement du secteur technologique local. Il a pour objectif de faire de l’économie numérique une composante importante du développement du pays. C’est dans ce cadre que s’inscrit le nouveau partenariat avec la NMB Bank qui devra, entre autres, collaborer avec les autorités publiques pour concevoir divers systèmes numériques, en l’occurrence « Jamii Namba » pour l'identification des citoyens, ou encore le protocole électronique « Know Your Customer » (eKYC) pour la vérification des clients afin de simplifier la fourniture de services en ligne.

« Le renforcement de l'économie numérique, sa croissance et son développement sont une aubaine pour la NMB Bank et l'ensemble du secteur financier, car ils permettent d'améliorer la fourniture de services financiers dans le pays », a souligné Ruth Zaipuna (photo, à gauche), directrice générale de la NMB Bank.

Pour rappel, la Tanzanie comptait 21 millions d'utilisateurs d'Internet, dont 4,90 millions sont sur les réseaux sociaux, au début de l'année 2023 pour un taux de pénétration d'Internet de 31,6%, selon les données de DataReportal.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

La Tanzanie s’associe à l’ougandais HiPipo pour accélérer son inclusion financière

Depuis la nomination de Bosun Tijani, les initiatives se multiplient pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie nationale. Le ministre a décidé de mettre en place un programme pour les agents de la fonction publique.

Bosun Tijani (photo, à droite), ministre nigérian des Communications, de l'Innovation et de l'Economie numérique, a annoncé le lancement de l’initiative DevsInGovernment, apprend-on dans un post publié le vendredi 26 janvier sur le réseau social X. L’objectif est d’améliorer les compétences numériques des agents de la fonction publique, ce qui permettra d'améliorer les prestations de l’administration.

To build a digitally empowered Civil Service for Nigeria, we recently launched #DevsInGovernment, a community of technologists and tech enthusiasts in public service who will collaborate to drive efficiency in the delivery of public services.

— Dr. 'Bosun Tijani (@bosuntijani) January 25, 2024

This community will help champion… pic.twitter.com/nXg9A85FhG

« Afin de construire une fonction publique numériquement autonome pour le Nigeria, nous avons récemment lancé DevsInGovernment, une communauté de technologues et de passionnés de technologie dans le service public qui collaboreront pour stimuler l'efficacité dans la prestation des services publics. Cette communauté contribuera à défendre notre initiative d'infrastructure publique numérique visant à transformer les services publics », a indiqué le ministre sur X.

Cette initiative s’inscrit dans la politique d'accélération de la stratégie nationale de transformation numérique du pays. En effet, malgré les investissements des autorités nigérianes dans le secteur, le pays ne figure pas parmi les 16 meilleurs de l’administration électronique en Afrique, d’après le rapport « E-Government Survey 2022 The Future of Digital Government » du département des questions économiques et sociales des Nations unies (UN DESA).

« Lorsque nous donnons à ces personnes les moyens d'agir, lorsque nous créons la communauté en tant que plateforme de sérendipité, beaucoup de choses se produisent. Ils peuvent collaborer, partager leurs difficultés, accéder ensemble aux ressources et nous pouvons également nous concentrer sur leur développement personnel continu afin de garantir que, même si nous aspirons à une utilisation approfondie de la technologie, nous disposons également de la main-d'œuvre nécessaire pour les soutenir », a expliqué Bosun Tijani.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Le Nigeria peaufine une nouvelle stratégie de transformation numérique

Les financements dans les start-up africaines ont reculé de 40% par rapport à 2022. Tous les écosystèmes technologiques africains ont été affectés, en particulier le Nigeria.

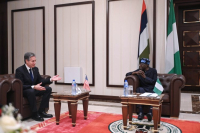

Antony Blinken (photo, à gauche), secrétaire d’Etat américain, a affirmé le mardi 24 janvier que les entreprises américaines sont disposées à investir au Nigeria. Il a tenu ces propos lors de sa visite au président Bola Tinubu (photo, à droite) à la State House à Abuja.

« Le Nigeria est un lieu d'innovation et de dynamisme extraordinaires. J'ai eu l'occasion de m'y rendre à de nombreuses reprises au fil des ans. Je l'ai constaté à chaque fois et je m'attends à le constater encore demain au plus tard. Les entrepreneurs et les entreprises américains sont désireux de s'associer et d'investir dans l'économie nigériane, en particulier dans le secteur technologique », a indiqué le haut diplomate américain.

L’écosystème technologique nigérian est l’un des plus attractifs du continent africain. Les start-up du pays ont levé 224 millions $ en 2023, 531 millions $ en 2022 et plus d’un milliard $ en 2021, d’après les données de CB Insights. A travers les fonds de capital-risque, plusieurs géants mondiaux de la technologie ont déjà investi dans les start-up nigérianes.

« Nos sociétés de capital-risque s'emploient à financer, nous voulons donc travailler en partenariat pour contribuer à la révolution technologique du Nigeria, créatrice d'emplois. Les entreprises et les innovations se développent dans nos deux pays. Car l'une des choses que nous avons apprises de ces partenariats, c'est qu'ils nous profitent autant qu'à n'importe quel endroit ou entreprise dans lesquels nous investissons », ajoute Antony Blinken.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

More...

Avec l’accélération de la transformation numérique en Afrique, la mise en place d’un cyberespace sûr est devenue incontournable. Les autorités des pays du continent font le nécessaire pour assurer la sécurité de tous sur la toile.

Le Parlement béninois a voté, mardi 23 janvier, une loi autorisant la ratification de la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Cette décision permettra à l’Etat béninois de lutter efficacement contre la cybercriminalité.

La Convention de Malabo vise à renforcer et harmoniser les législations des pays africains et celles des Communautés économiques régionales dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, tout en respectant les libertés fondamentales, les droits de l’homme et des peuples pour, entre autres, faciliter la mise en place d’un cyberespace sûr. Cette notion est devenue indispensable depuis la pandémie de la Covid-19 où la plupart des pays du continent se sont engagés sur la voie de la transformation numérique. Ainsi, la composante cybersécurité est devenue importante, ce qui a favorisé l’entrée en vigueur de ladite convention en octobre dernier après la ratification de la Mauritanie.

Le Bénin rejoint ainsi les 15 autres Etats africains à avoir ratifié cette convention adoptée en 2014 dans la capitale équato-guinéenne. Son entrée en vigueur a été retardée toutes ces années car, selon son article 36, au moins quinze pays devraient d'abord la ratifier. En plus du Bénin, il y a l’Angola, le Togo, le Sénégal, le Rwanda, la Namibie, le Niger, Maurice, le Mozambique, le Ghana, la Zambie, la République démocratique du Congo, le Cap-Vert, la Guinée, la Côte d’Ivoire et la Mauritanie.

Pour rappel, les parlementaires béninois ont également donné leur accord pour la ratification de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. Elle dispose d’un cadre international qui permet aux praticiens des Etats parties de mettre en commun leur expérience et de nouer des relations favorisant la coopération dans des affaires spécifiques, notamment en situation d’urgence, au-delà des dispositions précises prévues dans cette Convention.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

A Madagascar, l'identification des individus demeure un défi. En introduisant un système numérique, le gouvernement ambitionne de simplifier les procédures d'identification, renforcer la transparence, et améliorer l'efficacité des services publics tout en optimisant la gestion des données nationales.

Le ministre malgache du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT), Tahina Razafindramalo (photo, à gauche), a annoncé le vendredi 19 janvier la mise en œuvre prochaine du projet de carte d’identité nationale numérique pour les individus de 15 ans et plus. S’adressant aux journalistes lors d’une conférence de presse, le ministre a déclaré que la production débuterait dès le mois de juin dans plusieurs régions du pays.

« La Grande Île s’engage ainsi dans ce processus fastidieux que de renouveler les papiers d’identité. Un casse-tête auquel certains pays ont dû faire face, tels que la Tunisie ou la Grèce, qui sont récemment passés à la carte d’identité biométrique », a indiqué le ministre.

Le projet, financé à hauteur de 140 millions de dollars par la Banque mondiale, comprend des étapes telles que l'enrôlement biométrique, la collecte de données biographiques, la mise sur pied d’un système d’identification numérique, la production des cartes biométriques entre autres. Il s'inscrit dans le cadre de la politique de simplification de l'administration du gouvernement malgache, conformément au Plan stratégique du numérique 2023-2028. L'objectif global est de centraliser les données pour faciliter le recensement et l'enregistrement massif de la population.

Selon l'UNICEF, environ un quart des enfants de moins de 18 ans à Madagascar ne possèdent pas d'acte de naissance, soit environ 2,5 millions d'enfants. Environ un million d'adultes ne sont pas enregistrés, les rendant invisibles sur le plan administratif. Ces lacunes sont en partie dues à la méconnaissance des procédures et à des problèmes structurels au sein de l'administration.

Une fois le projet mis en œuvre, l'identifiant unique et la carte d'identité biométrique permettront de retracer toute la vie d'un individu, prévenir la duplication d'identité, notamment lors des élections, et faciliter l'accès aux divers documents administratifs grâce à la numérisation des services publics en cours.

Samira Njoya

Lire aussi:

De plus en plus de pays africains veulent miser sur l’écosystème technologique pour booster leur économie numérique. Pour cela, les Etats collaborent avec diverses entités pour offrir aux acteurs tech locaux de nombreuses opportunités.

Global Innovation Initiative Group (GIIG), une entité opérant dans le secteur technologique et basée à Port-Louis à Maurice, a annoncé le vendredi 19 janvier la signature d’un partenariat avec le ministère éthiopien de l'Innovation et de la Technologie, celui du Travail et des Compétences et l'institut de développement de l'entrepreneuriat (EDI). L’objectif est de soutenir l’Ethiopie en tant que start-up nation en devenir sur le continent.

« L'EDI et le GIIG ont un objectif commun : découvrir, développer et mettre à l'échelle des solutions qui ont un impact sur certains des défis les plus tenaces du monde, avec pour mission de créer un écosystème d'innovation entrepreneuriale dynamique, résilient et authentiquement éthiopien. En tant que partenaires, nous pouvons diriger avec un plus grand sens de l'urgence, afin d'aider les communautés et les organisations à adopter le changement plus rapidement pour une transformation rapide », a indiqué Hassan Hussein, président-directeur général de l'EDI.

Ce partenariat intervient quelques mois après la tenue à Addis-Abeba de l’étape africaine des Global Startup Awards, un concours indépendant de l'écosystème des start-up couvrant 120 pays (dont 54 en Afrique) répartis en 12 régions. Les autorités éthiopiennes y ont vu une opportunité de réunir et d’accélérer les collaborations qui construisent de manière tangible les économies d'innovation locales, transfèrent les compétences d'avenir aux citoyens et inspirent les entreprises compétitives à l'échelle mondiale. De plus, ledit partenariat viendra renforcer les efforts des autorités qui, en octobre dernier, ont mis en place le Next Ethiopian Startup Initiative (NEST) pour soutenir le développement de l’écosystème local des start-up.

S’exprimant sur le sujet, Muferihat Kamil, ministre du Travail et des Compétences, a expliqué : « dans le cadre de l'initiative NEST, nous sommes déterminés à établir un partenariat à long terme avec GIIG et les Global Startup Awards Africa. Il est absolument essentiel que l'écosystème des start-up en Ethiopie devienne une priorité pour le pays. Nous devons construire nos économies non pas pour imiter mais pour diriger en tant qu'Africains, et les initiatives avec GIIG joueront un rôle important dans ce sens ».

Par ailleurs, il faut signaler que le pays a fait l’actualité ces dernières années à cause des coupures volontaires d’Internet sur fond de conflits dans certaines de ses régions et de manifestations des populations. Alors qu’en 2019, Internet a été coupé pendant 346 heures affectant 19,5 millions d’habitants et une perte de 56,8 millions $ pour le pays, ces chiffres ont explosé en 2023. Selon les données de la plateforme britannique Top10VPN, Addis-Abeba a coupé Internet pendant 14 910 heures, ce qui a affecté 29,8 millions $ pour une perte de 1,59 milliard $.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

En décembre dernier, William Ruto s’est rendu en Inde pour une visite de trois jours. Plusieurs partenariats ont été noués entre les deux pays dont un dans le secteur technologique.

Dans un communiqué publié le jeudi 18 janvier, le gouvernement indien a approuvé le protocole d’accord signé le 5 décembre dernier avec les autorités kényanes et portant sur la coopération dans le domaine du partage de solutions numériques mises en œuvre à l'échelle de la population en vue d'une transformation numérique. L’accord entrera en vigueur à la date de signature des parties et le restera pendant une période de trois ans.

« Le protocole d'accord vise à promouvoir une coopération plus étroite et l'échange d'expériences et de solutions basées sur les technologies numériques dans la mise en œuvre des initiatives de transformation numérique des deux pays », indique le communiqué.

Le président William Ruto (photo, à gauche) s’était déplacé en Inde en décembre et, avec le gouvernement de Narendra Modi (photo, à droite), il avait signé un certain nombre de protocoles d’accord dont celui-ci sus-cité. Il veut faire du secteur numérique le fer de lance de l’économie kényane et pour cela, il multiplie les partenariats. Sur le continent, le Kenya dispose d’un écosystème technologique mature, ce qui attire de nombreux investisseurs. Les start-up du pays ont, d’après les données de la plateforme spécialisée américaine CB Insights dans son rapport « State of Venture » publié le 4 janvier dernier, levé environ 228 millions $ sur l’année 2023.

Pour rappel, de nombreux pays africains se sont tournés vers l’Inde pour solliciter son expertise dans le secteur de la technologie. Entre autres, on peut citer la Sierra Leone, le Gabon, Maurice ou encore le Nigeria ont signé des partenariats avec le pays du premier ministre Narendra Modi.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Le Kenya signe plusieurs accords avec l’Inde dont un dans l’économie numérique