Robotique médicale en Afrique : un marché en croissance malgré les obstacles

La robotique transforme la santé en Afrique, offrant des perspectives inédites pour améliorer la qualité des soins et optimiser les coûts. Mais le continent doit relever des défis majeurs, de la formation au financement, pour que ces technologies profitent réellement aux populations.

La robotique médicale, qui intègre des systèmes automatisés pour la chirurgie assistée, le diagnostic et l’assistance hospitalière, s’impose progressivement comme un moteur de modernisation des systèmes de santé africains. Selon Data Bridge Market Research, le marché des robots médicaux au Moyen-Orient et en Afrique connaît un taux de croissance annuel composé de 13,5 % entre 2022 et 2029, passant de 451,26 millions de dollars en 2021 à 1 144,64 millions de dollars d’ici 2029. Malgré cette croissance, l’adoption sur le continent reste encore faible comparée aux autres régions, concentrée dans des pays à revenus plus élevés ou disposant d’infrastructures hospitalières avancées.

Initiatives phares de robotique médicale sur le continent

En Afrique du Sud, plusieurs hôpitaux publics ont déjà réalisé plus de 600 interventions assistées par robot, principalement en urologie et gynécologie, réduisant les séjours hospitaliers et les complications post-opératoires. Au Nigeria, une plateforme clinique de chirurgie robotique a été récemment approuvée, permettant pour la première fois des interventions robotisées dans un établissement public. À Luanda (Angola), des expérimentations de téléchirurgie ont été menées via des systèmes robotisés, démontrant le potentiel de ces technologies même dans des contextes de réseau limité.

Le Maroc se distingue également : une prostatectomie radicale a été réalisée entre Casablanca et Shanghai, illustrant la faisabilité de la téléchirurgie sur de longues distances. D’autres interventions ont été conduites entre plusieurs villes marocaines, confirmant la capacité technique et l’intérêt pour la robotique chirurgicale. En dehors de la chirurgie, la robotique est utilisée pour l’assistance hospitalière au Kenya et dans d’autres pays, améliorant l’efficacité des services et libérant du temps pour le personnel soignant.

Défis liés à l’adoption de la robotique

Pour les pays africains, l’un des défis majeurs reste le coût élevé des équipements robotiques, souvent plusieurs millions de dollars par unité, ce qui limite leur acquisition par les établissements publics. Un système de chirurgie robotique, tel que le da Vinci 5, coûte généralement entre 1,5 et 2,5 millions de dollars. La formation constitue un autre défi : les interventions robotisées nécessitent des compétences chirurgicales et techniques spécifiques.

Des initiatives telles que Ircad Africa, au Rwanda, forment les médecins africains à la chirurgie mini-invasive et à la robotique avancée. Par ailleurs, l’émergence de start-up et laboratoires d’innovation autour de l’IA, de la robotique et de l’e-santé ouvre des perspectives de croissance pour le secteur au cours de la prochaine décennie.

La robotique médicale soulève également des questions éthiques et réglementaires, notamment la responsabilité en cas de dysfonctionnement, la protection des données des patients et l’acceptabilité de l’automatisation dans les soins.

Une trajectoire de croissance malgré les obstacles

Selon les prévisions de la société d’études de marché Spherical Insights, le marché global de la robotique chirurgicale devrait dépasser 22,89 milliards de dollars d’ici 2030, avec des opportunités croissantes pour les pays émergents qui investissent dans la transformation numérique de la santé.

Pour l’Afrique, réussir cette transition nécessite un effort coordonné en matière de politiques publiques, d’investissements, de formation et de partenariats internationaux, afin d’assurer que la robotique médicale devienne un vecteur tangible de modernisation des systèmes de santé et d’amélioration de la qualité des soins.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Chirurgie Robotique : les enjeux de l’investissement du Maroc

Le Béninois Bertin Nahum allie robotique et imagerie pour traiter le cancer

Le Maroc mobilise 3,9 millions $ pour numériser l’artisanat

L’artisanat, pilier de l’économie au Maroc, demeure un secteur à fort potentiel d’emploi et d’exportation. Sa numérisation s’impose comme un levier de modernisation, visant à renforcer la compétitivité des artisans, structurer les filières et élargir l’accès aux marchés.

Le Maroc engage 36 millions de dirhams (3,9 millions USD) pour accélérer la transformation numérique de son artisanat. Un accord a été signé mercredi 25 février entre le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat, les Chambres d’Artisanat, leur Fédération et l’Agence de développement du digital. Deux autres conventions relatives à la promotion internationale et à l’appui institutionnel du secteur ont également été conclues lors de la même cérémonie.

L’accord de digitalisation prévoit la mise en place de la carte professionnelle de l’artisan, la mise en service du Registre national de l’artisanat ainsi que la dématérialisation des services des Chambres et de leurs structures affiliées. Les autorités entendent, à travers ce dispositif, améliorer l’efficacité administrative, simplifier les procédures et doter le secteur d’infrastructures numériques structurantes.

Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre du contrat‑programme national dédié au développement de l’artisanat, considéré comme un pilier de l’économie marocaine en raison de sa contribution à l’emploi, à l’exportation et au développement territorial. Selon les chiffres officiels, le secteur emploie 22 % de la main‑d’œuvre nationale, contribue à hauteur de 7 % au PIB, enregistre une croissance des exportations de 7,6 %, et représente 10 % des recettes touristiques en devises grâce à l’achat de produits artisanaux. Sa modernisation numérique est présentée comme un levier de gain de productivité, de formalisation des activités et d’élargissement de l’accès aux marchés nationaux et internationaux.

Les deux autres conventions conclues lors de la cérémonie portent respectivement sur la promotion internationale du savoir‑faire marocain, en partenariat avec SMAP EVENTS, et sur un contrat‑programme 2026 consacré à la structuration professionnelle, à la formation et à l’encadrement des artisans. Ensemble, ces dispositifs doivent renforcer la compétitivité du secteur, faciliter l’accès des artisans aux marchés et soutenir l’émergence d’un écosystème plus formalisé et productif, en complément du volet numérique piloté avec l’Agence de développement du digital au Maroc.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Santé : le Maroc lancera la phase pilote de la feuille de soins électronique dès mars 2026

Maroc : Orange modernise le mobile et l’Internet fixe avec Yo Max 5G et Livebox 7

Les besoins en connectivité s’intensifient avec l’essor du streaming, du gaming, de l’e‑learning et la multiplication des écrans dans les foyers. Pour y répondre, Orange Maroc déploie de nouvelles solutions mobiles et fixes, adaptées aux usages numériques en constante évolution des particuliers.

Le groupe Orange Maroc a présenté, mardi 24 février à Casablanca, deux innovations majeures destinées au grand public : les forfaits mobiles personnalisables Yo Max 5G et la Livebox 7, premier routeur nouvelle génération lancé en première mondiale au Maroc. Ces dispositifs s’appuient sur le réseau 5G récemment lancé et répondent aux usages numériques croissants dans le pays.

Les forfaits Yo Max 5G permettent aux abonnés de composer eux‑mêmes leur expérience digitale, en choisissant les services adaptés à leurs besoins : streaming vidéo et musical, gaming ou e‑learning. Disponibles sur six formules allant de 99 à 649 dirhams (environ 11 à 71 USD), elles offrent jusqu’à 160 Go de data ou une connexion illimitée, avec la possibilité d’accéder aux services depuis l’application Maxit, qui centralise le pilotage du forfait.

La Livebox 7, quant à elle, inaugure l’utilisation du Wi‑Fi 7 dans un routeur grand public et introduit le système d’exploitation prplOS, qui permet d’installer directement des applications sur la box, telles qu’un VPN intégré et un contrôle parental. Équipée de dix antennes intelligentes, elle assure un débit stable dans l’ensemble du foyer et offre aux développeurs locaux la possibilité de créer des applications adaptées au marché marocain, contribuant ainsi à enrichir l’écosystème Nova Box.

Ces innovations s’inscrivent dans la stratégie d’Orange Maroc de soutenir la transformation digitale du royaume et de proposer des services connectés adaptés aux évolutions des usages, notamment la multiplication des écrans dans les foyers, l’e‑learning, le streaming et le gaming. Elles interviennent dans un contexte où la pénétration numérique au Maroc est déjà élevée. Selon Datareportal, à la fin de 2025, le pays comptait près de 57,1 millions de connexions mobiles, soit environ 148 % de la population, et plus de 35 millions d’internautes, avec un taux de pénétration dépassant 92 %, ce qui traduit l’usage intensif des téléphones mobiles et la multiplication des cartes SIM par foyer et par individu.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Connectivité : Sonatel Orange introduit l’Internet par satellite au Sénégal

Cybersécurité : le Kenya explore un partenariat avec la société roumaine Safetech Innovations

Comme partout dans le monde, le Kenya est confronté à une accélération des risques informatiques qui accompagne sa transformation numérique. Le pays redouble d’efforts pour protéger son cyberespace, qui a été exposé à plus de 10 milliards de menaces informatiques en 2025, selon les autorités.

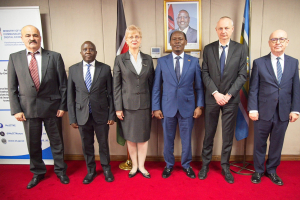

Le gouvernement kényan explore une coopération dans le domaine de la cybersécurité avec la société roumaine Safetech Innovations. William Kabogo Gitau, ministre de l’Information, des Communications et de l’Économie numérique, a reçu une délégation de l’entreprise basée à Bucarest, accompagnée de l’ambassadrice de Roumanie au Kenya, Gentiana Serbu.

Kenya welcomes structured cooperation that strengthens our national cybersecurity posture and safeguards our digital transformation gains.

— H.E William Kabogo Gitau, E.G.H (@honkabogo) February 24, 2026

This morning at the Ministry Headquarters, I hosted a courtesy call from the delegation of Safetech Innovations, and Romanian Ambassador to… pic.twitter.com/7UhO2liwTs

Mardi 24 février, un communiqué du ministre publié sur X précise : « notre discussion a porté sur la cybersécurité en tant que priorité critique pour le Kenya, notamment alors que nous accélérons la numérisation au sein du gouvernement. Nous avons débattu de la protection des infrastructures critiques, du renforcement des capacités institutionnelles et de la nécessité de construire des cadres de résilience cybernétique solides et durables ».

Le ministre a ajouté que la discussion a également porté sur la collaboration en matière de recherche et de développement, avec un accent particulier sur les partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur kényans afin de promouvoir le transfert de connaissances et l’échange d’expériences.

Selon M. Kabogo, ce rapprochement s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Kenya et la Roumanie, régie par un protocole d’entente existant, qui favorise la collaboration dans des secteurs clés tels que les TIC et l’innovation. Il intervient environ un mois après le lancement du projet Kenya Cyber Resilience (KCR), mené en partenariat avec l’Union européenne et destiné à renforcer la sécurité, la résilience et la fiabilité d’un écosystème numérique national en pleine expansion. Son coût total est estimé à environ 454 millions de shillings kényans (≈ 3,5 millions USD). Le pays s’est également rapproché des États‑Unis, de l’ONU et de la société technologique chinoise Huawei.

Outre les efforts de coopération régionale et internationale, le pays renforce également ses capacités nationales. Ainsi, le projet de création d’une Agence nationale de cybersécurité (NCSA) est en cours afin de compléter les institutions existantes. Sur le plan réglementaire, le Kenya dispose d’une loi sur la protection des données, du Computer Misuse and Cybercrimes Act, ainsi que d’une stratégie nationale de cybersécurité pour la période 2022–2027.

Ces efforts interviennent dans un contexte où les autorités reconnaissent que l’ampleur et la rapidité de la transformation numérique du Kenya ont accru son exposition à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées. D’après les données de la Communications Authority (CA), 12,5 milliards d’incidents ou tentatives de cyberattaques ont été détectés en 2025, soit une hausse de 247 % par rapport à 2024.

Pour rappel, dans son Indice mondial de cybersécurité 2024, l’Union internationale des télécommunications (UIT) a classé le Kenya 21ᵉ au niveau mondial et 3ᵉ en Afrique. Le pays a obtenu les scores maximaux en matière de coopération, de développement des capacités et de mesures organisationnelles. Des efforts restent toutefois nécessaires pour renforcer le cadre réglementaire et les mesures techniques.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Numérique : le Kenya s’associe au Danemark, leader mondial de l’e-gouvernement

TIC et blockchain : l’Ouganda signe un partenariat pour la formation et l’emploi

Face aux enjeux du marché de l’emploi et à la demande croissante de compétences numériques, l’Ouganda mise sur la formation et l’entrepreneuriat technologique pour renforcer l’inclusion, stimuler l’innovation locale et préparer les jeunes aux métiers de demain.

Le ministère ougandais des TIC et de l’Orientation nationale a annoncé, jeudi 19 février, la signature d’un partenariat avec Spotlight on Africa, et Algorithmic Partners. L’accord prévoit la création d’un pôle d’innovation en TIC à Mbale, destiné à renforcer les compétences numériques des jeunes Ougandais et à soutenir l’entrepreneuriat technologique local.

Selon les autorités, cette initiative marque le passage de l’intention à l’exécution dans la politique publique de développement numérique. Elle s’appuie sur une collaboration public‑privé visant à élargir l’accès aux compétences recherchées sur le marché, à stimuler l’innovation locale et à favoriser l’autonomisation économique, notamment des femmes. Le futur centre proposera des formations allant des compétences de base en littératie numérique aux compétences avancées telles que le codage, l’intelligence artificielle et la blockchain.

Le dispositif intègre également un système de certification numérique basé sur la blockchain, conçu pour sécuriser la vérification des qualifications et réduire la fraude documentaire. En renforçant la confiance entre institutions de formation, employeurs et diplômés, l’outil devrait améliorer la transparence du marché du travail numérique et soutenir l’émergence d’un écosystème d’innovation structuré autour des compétences.

Au‑delà de la formation, le projet vise à élargir l’accès aux services publics numériques dans les zones mal desservies et à dynamiser les écosystèmes locaux d’innovation. Il s’inscrit dans la feuille de route nationale qui accorde une place centrale aux infrastructures numériques, aux compétences, à la cybersécurité et à la protection des données, avec l’objectif de bâtir une économie numérique inclusive et génératrice d’emplois.

Des programmes tels que le laboratoire informatique mobile DigiTrack ont déjà formé plus de 11 000 personnes à l’échelle nationale au cours des deux derniers trimestres, y compris des jeunes ayant des besoins spécifiques, en apportant directement les compétences numériques dans les communautés. Il complète également la stratégie nationale d’externalisation des processus d’affaires de l’Ouganda, qui vise à connecter les jeunes professionnels anglophones aux marchés mondiaux.

Cette initiative prend également tout son sens dans un contexte continental. Selon la Banque mondiale et la Société financière internationale (IFC), d’ici 2030, environ 230 millions d’emplois en Afrique subsaharienne nécessiteront des compétences numériques. La transformation numérique du marché du travail, accélérée par la quatrième révolution industrielle, crée une demande massive de talents qualifiés. Des centres comme celui de Mbale apparaissent ainsi comme des réponses concrètes à ce besoin, en formant les jeunes aux métiers de demain et en soutenant l’inclusion économique et sociale à grande échelle.

Samira Njoya

Lire aussi:

Ouganda : Essymart numérise l’agriculture des petits exploitants

Tether s’allie à l’ONUDC pour renforcer la cybersécurité des actifs numériques en Afrique

Algérie : 4 plateformes numériques pour renforcer les services universitaires

Le lancement de nouvelles plateformes vise à moderniser la gestion académique, améliorer les services aux étudiants et soutenir l’innovation, dans un contexte de transition vers une université plus connectée et productive.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari (photo), a procédé mardi 24 février à Alger au lancement de quatre nouvelles plateformes numériques, portant à 73 le nombre total de services numériques intégrés au système d’information du secteur.

S’exprimant à l’occasion de cette cérémonie, Kamel Baddari a souligné que ce renforcement du paysage digital est le fruit des efforts conjoints des établissements universitaires, des centres de données et des laboratoires de recherche du pays. Il a insisté sur le fait que ces plateformes numériques « illustrent le haut niveau de numérisation atteint par le secteur dans ses activités d’enseignement, de recherche, de gouvernance et de services à la communauté universitaire ».

Les quatre nouvelles plateformes couvrent des domaines stratégiques et sociaux. Le Registre numérique des filières universitaires vise une meilleure gestion des filières économiques des universités et à valoriser les résultats de la recherche scientifique en projets à forte valeur ajoutée économique et sociale. Le Réseau universitaire des incubateurs et centres de développement de l’entrepreneuriat (AUNEI) cherche à consolider l’écosystème d’innovation et à accompagner les étudiants et chercheurs dans la création de start-up. Une plateforme de consultations psychologiques en ligne est destinée à promouvoir la santé mentale en milieu universitaire, et la plateforme de réservation de repas intégrée à l’application mobile destinée aux étudiants modernise les services de restauration.

Ce lancement s’inscrit dans un contexte de digitalisation progressive du secteur, marqué notamment par une série d’outils déjà déployés ces dernières années, tels que les systèmes de gestion électronique des diplômes, les portails de suivi des recherches scientifiques ou encore les modules de gestion administrative dématérialisée. L’ensemble de ces services vise à réduire les délais bureaucratiques, à améliorer l’efficacité de la gouvernance et à rapprocher les universités de leurs partenaires socio-économiques.

Plus largement, cette dynamique s’inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique à l’horizon 2030. Deux piliers transversaux soutiennent cette stratégie : l’instauration d’un cadre juridique et réglementaire adapté, avec l’élaboration en cours d’un projet de loi sur la numérisation, et le renforcement de la cybersécurité, jugé essentiel pour protéger les données et les systèmes d’information face à des menaces cybernétiques de plus en plus sophistiquées.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Sénégal : Sonatel et Senelec s’allient pour moderniser leurs services

Au Sénégal, 61 % de la population utilise Internet et plus de 84 % a accès à l’électricité. Les opérateurs télécoms et énergétiques veulent désormais améliorer la qualité des services et simplifier l’expérience des usagers.

Le Groupe Sonatel et la société nationale d’électricité Senelec ont annoncé le vendredi 20 février la signature d’un accord stratégique à Dakar destiné à accélérer la transformation numérique de leurs opérations et à améliorer la qualité des services énergétiques et télécoms. Le partenariat a été officialisé par les directeurs généraux des deux entreprises, Brelotte Ba (photo, à gauche) et Papa Toby Gueye (photo, à droite).

Un partenariat stratégique au service des usagers !

— Orange Business Sénégal (@obs_senegal) February 20, 2026

Hier, le @GroupeSonatel et la @Senelecofficiel

ont franchi une étape majeure avec la signature d’une convention pour un partenariat stratégique mené par Monsieur Brelotte Ba, Directeur Général du Groupe Sonatel, et Monsieur… pic.twitter.com/89fgO96dCq

L’accord prévoit une convergence accrue entre les capacités opérationnelles des deux groupes afin d’optimiser leurs performances et renforcer la qualité de service. Il inclut également le développement de services numériques destinés aux usagers, notamment à travers l’amélioration continue de la relation client et le déploiement de solutions digitales visant à fluidifier l’accès aux services essentiels. Les deux entreprises entendent ainsi renforcer les synergies entre infrastructures énergétiques et réseaux de communication pour soutenir les ambitions nationales de transformation digitale.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique nationale d’accélération de la transformation numérique et de modernisation des infrastructures stratégiques, où la convergence entre énergie et connectivité devient un levier structurant de performance économique. Selon DataReportal, le Sénégal comptait environ 11,3 millions d’utilisateurs d’Internet au début de 2025, soit un taux de pénétration de 60,6 % de la population. Dans le même temps, le taux d’accès à l’électricité a dépassé 84 % au niveau national, avec une couverture quasi généralisée en milieu urbain, selon la Banque mondiale.

Dans ce contexte d’extension simultanée des réseaux énergétiques et numériques, la coopération entre Sonatel et Senelec vise à améliorer la qualité et la fiabilité des services essentiels pour les usagers. La progression rapide des usages numériques, notamment les services financiers mobiles, les plateformes administratives en ligne et les solutions connectées, renforce en effet l’interdépendance entre infrastructures énergétiques performantes et réseaux télécoms robustes.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Madagascar subventionne 664 000 appareils connectés pour soutenir l’inclusion numérique

Le gouvernement malgache mise sur le numérique comme levier de développement socio‑économique. Parmi ses priorités figure la digitalisation des services publics, destinée à rapprocher l’administration des citoyens. Pourtant, une large part de la population demeure exclue du numérique.

Les autorités de Madagascar ont officiellement lancé, le samedi 21 février, un programme national de vente de 664 000 équipements numériques subventionnés, dont 400 000 destinés aux femmes et aux filles. Cette initiative vise à élargir l’accès aux terminaux numériques et à réduire la fracture numérique, notamment au profit des femmes et des jeunes, tout en renforçant durablement l’inclusion numérique dans le pays.

La mise en œuvre du programme repose sur un réseau de neuf distributeurs officiels contractualisés, afin d’assurer la transparence du processus, l’accessibilité des équipements et une couverture nationale progressive, y compris dans les zones rurales. Le programme s’inscrit dans la sous‑composante « Équipements numériques abordables » du Fonds DECIM (Digital and Energy Connectivity for Inclusion in Madagascar), doté d’une enveloppe de 24 millions de dollars.

Dévoilé dès avril 2025, ce programme s’inscrit dans la stratégie globale des autorités malgaches pour soutenir le développement socio‑économique par le numérique. Cette stratégie est encadrée par le Plan stratégique quinquennal du numérique (PSN) 2023‑2028, qui trace une feuille de route visant à positionner Madagascar comme un acteur majeur de l’économie numérique en Afrique. Le plan met l’accent sur le développement des télécommunications, l’e‑gouvernement et l’inclusion numérique. Les autorités tablent notamment sur une contribution du secteur numérique de 6 % au PIB d’ici 2028, contre 1,5 % en 2019.

Cependant, la fracture numérique demeure prononcée à Madagascar. Selon l’Union internationale des télécommunications (UIT), seulement 18,7 % de la population (estimée à 32,9 millions par la Banque mondiale) utilisait Internet en 2024, tandis que 44,4 % possédaient des téléphones mobiles, sans distinction de type d’appareil. L’Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA) souligne que l’accessibilité financière des smartphones reste un obstacle majeur à l’adoption d’Internet, même dans les zones déjà couvertes par le réseau, malgré des appareils désormais proposés à moins de 100 dollars.

Il convient également de rappeler que cette initiative reste marginale par rapport à la population encore exclue du numérique. De plus, les autorités malgaches n’ont pas encore annoncé de phases ultérieures ni de calendrier précis.

L’accès aux smartphones ne garantit pas à lui seul l’adoption et l’utilisation des services numériques. D’autres facteurs limitent l’inclusion numérique, notamment la couverture des réseaux télécoms. Selon l’UIT, les réseaux 2G et 3G couvraient respectivement 88,5 % et 69,2 % de la population fin 2023. La 4G atteignait 34,6 % en 2024, tandis que la 5G ne couvrait que 6,12 %. S’ajoutent à cela le coût des offres Internet, le niveau des compétences numériques, les préoccupations en matière de sécurité, la qualité de l’expérience de connectivité et le manque de pertinence perçue des services numériques pour certaines populations.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Réduire la fracture numérique : Madagascar équipe ses citoyens en appareils connectés

Numérique : Madagascar veut doter des chefs d’arrondissement de smartphone

Côte d’Ivoire : numérisation des exonérations pour les équipements d’énergies renouvelables

Portée par des investissements croissants dans les énergies renouvelables, la Côte d’Ivoire accélère la numérisation de ses procédures publiques. La mise en ligne des services administratifs liés au secteur énergétique s’inscrit dans l’ambition de bâtir un gouvernement pleinement digitalisé.

L’administration de la Côte d’Ivoire accélère sa transition vers un gouvernement en ligne. La multiplication des services publics numériques, dont les plateformes sectorielles récemment lancées, s’inscrit dans une stratégie visant à moderniser l’action publique et à faciliter l’accès des usagers aux démarches administratives.

#Économie | Modernisation de l'administration énergétique: la plateforme digitalisée de demande d'Attestation d'Exonération de la TVA officiellement lancée

— Gouvernement de Côte d'Ivoire (@Gouvciofficiel) February 21, 2026

Abidjan, le 20 février 2026- Le directeur général de l'Énergie, Narcisse Kalifa Éhouman, a lancé officiellement, le… pic.twitter.com/WkzpBQLmz4

La Direction générale de l’énergie a lancé, le vendredi 20 février à Abidjan, une plateforme en ligne dédiée aux demandes d’attestations d’exonération de TVA (Taxe sur la Valeur ajoutée), de TOB (Taxe sur les Opérations bancaires) et de droits de douane pour les équipements d’énergies renouvelables. L’initiative vise à simplifier les démarches administratives, réduire les délais de traitement et sécuriser l’instruction des dossiers liés aux investissements dans les technologies énergétiques propres.

Le directeur général de l'énergie, Narcisse Kalifa Éhouman (photo), a déclaré que la plateforme constitue une avancée majeure dans la transformation numérique de l'administration énergétique. « Grâce à cette plateforme développée en étroite collaboration avec le Guichet unique du Commerce extérieur, les importateurs pourront désormais soumettre leurs demandes en ligne, suivre en temps réel l'évolution de leurs dossiers et interagir avec l'administration de manière plus fluide, plus efficace et plus transparente », a-t-il expliqué.

La numérisation de ces procédures doit permettre de raccourcir les délais d’instruction, d’améliorer la traçabilité des décisions administratives et de fiabiliser l’analyse des dossiers. En centralisant le traitement des demandes d’exonération, les autorités entendent réduire les coûts d’investissement pour les projets solaires, éoliens et hybrides, tout en offrant un cadre opérationnel plus lisible aux acteurs du secteur.

Le lancement de la plateforme s’inscrit dans la stratégie ivoirienne de modernisation de l’action publique par la dématérialisation des services administratifs. Ces dernières années, les autorités ont accéléré la digitalisation de plusieurs procédures, notamment à travers l’automatisation des formalités du commerce extérieur, l’extension des services fiscaux en ligne et l’intégration progressive d’outils numériques dans la gestion des services publics économiques.

L’initiative intervient parallèlement à l’accélération de la transition énergétique nationale. La Côte d’Ivoire vise une part d’environ 42 % à 45 % d’énergies renouvelables dans son mix électrique d’ici 2030, avec plusieurs projets solaires et d’infrastructures énergétiques en développement destinés à soutenir la croissance de la demande en électricité.

La digitalisation des exonérations liées aux équipements d’énergies renouvelables s’aligne ainsi sur une dynamique plus large d’e-gouvernement visant à renforcer la transparence administrative, améliorer le climat des affaires et faciliter l’investissement privé. L’État ivoirien prévoit d’étendre progressivement la dématérialisation à d’autres procédures sectorielles, permettant un suivi centralisé et en ligne des dossiers.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Côte d’Ivoire : déploiement de « Tradepost » pour connecter les PME aux marchés africains

La Mauritanie numérise et centralise 800 procédures administratives

Misant sur le numérique, le gouvernement mauritanien déploie de nouveaux outils en ligne pour rationaliser les formalités, réduire les contraintes administratives et rapprocher davantage l’administration du terrain.

Le gouvernement mauritanien a procédé, en début de semaine, au lancement d’une plateforme numérique dédiée aux procédures administratives. Baptisée « Ijraati », elle regroupe plus de 800 démarches et se présente comme un répertoire centralisé des formalités applicables aux citoyens, aux investisseurs et aux entreprises. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de dématérialisation de l’administration nationale.

Selon le ministère de la Transformation numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration, « Ijraati » permet aux utilisateurs de consulter les documents requis, les délais et les entités compétentes. Elle propose également un tableau de bord destiné aux administrations publiques ainsi que des données statistiques afin d’assurer une mise à jour continue des procédures.

Lors de l’atelier de lancement, le ministre Ahmed Salem Ould Bede (photo) a indiqué que « le lancement officiel du portail national des procédures administratives “Ijraati” constitue une étape charnière dans le processus de modernisation de l’administration publique », d’après l’Agence mauritanienne d’information (AMI).

Il a précisé que la feuille de route repose sur trois phases : la centralisation de l’ensemble des procédures et leur publication sur une plateforme nationale unifiée ; la mise à jour continue et la garantie de la fiabilité des données en coordination avec les différents secteurs ; enfin, la numérisation complète des procédures les plus demandées et leur intégration à la plateforme « Khdamati », afin de permettre la réalisation des transactions à distance, dans des délais définis et en toute transparence.

Ces derniers mois, plusieurs services ont été ajoutés, notamment l’inscription des étudiants à l’Université de Nouakchott, le Système numérique du trafic routier (SNTR), des services destinés aux investisseurs (création d’entreprise, demande d’agrément au Code des investissements), la délivrance du casier judiciaire, des cartes grises, des certificats de perte pour documents officiels, ainsi que des services de la Société mauritanienne d’électricité (SOMELEC).

Ces efforts s’inscrivent dans un contexte où le gouvernement intensifie ses initiatives pour faire du numérique un levier de développement socio-économique. En janvier 2025, l’exécutif a lancé le projet « Digital-Y », doté d’un financement de 4 millions d’euros en partenariat avec la coopération allemande. Il vise à intégrer davantage les outils numériques dans la gestion publique afin de moderniser les services et renforcer la transparence administrative.

Pour l’heure, la Mauritanie occupe la 165ᵉ place mondiale dans l’Indice de développement de l’e-gouvernement (EGDI) 2024 des Nations unies, avec un score de 0,3491 sur 1, inférieur aux moyennes africaine et mondiale. Parmi les trois sous-indices, le pays enregistre son score le plus faible dans celui relatif aux services en ligne (0,1688 sur 1).

En matière de cybersécurité, la Mauritanie figure dans la quatrième et avant-dernière cohorte de l’Indice mondial de cybersécurité 2024 de l’Union internationale des télécommunications (UIT). L’organisation souligne une performance relativement solide sur le plan législatif, mais relève des marges de progression aux niveaux organisationnel, technique, du développement des capacités et de la coopération.

Entre disponibilité des services et adoption effective

L’accélération de la dématérialisation soulève toutefois plusieurs interrogations, notamment quant à l’adoption réelle des services numériques et au rapprochement effectif de l’administration avec la population, objectif affiché par les autorités. Selon l’UIT, la couverture 2G atteignait 97 % de la population mauritanienne en 2023. En 2022, les réseaux 3G et 4G couvraient respectivement 43,9 % et 34,7 % de la population.

Au-delà de la couverture réseau, l’appropriation des services numériques suppose l’accès à des équipements compatibles, comme les smartphones, ordinateurs ou tablettes. D’après la Banque mondiale, 56,61 % des Mauritaniens âgés de plus de 15 ans possédaient un smartphone à fin 2024.

D’autres facteurs entrent en jeu : l’accessibilité tarifaire des offres télécoms, la littératie numérique, la qualité des services ou encore la confiance dans les plateformes publiques. Selon DataReportal, la Mauritanie comptait environ 2 millions d’utilisateurs d’Internet à fin décembre 2025, soit un taux de pénétration de 37,4 %.

Isaac K. Kassouwi

Édité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Le Burundi digitalise ses procédures d’importation via un guichet unique