Gestion Publique (649)

Comme partout dans le monde, le Kenya est confronté à une accélération des risques informatiques qui accompagne sa transformation numérique. Le pays redouble d’efforts pour protéger son cyberespace, qui a été exposé à plus de 10 milliards de menaces informatiques en 2025, selon les autorités.

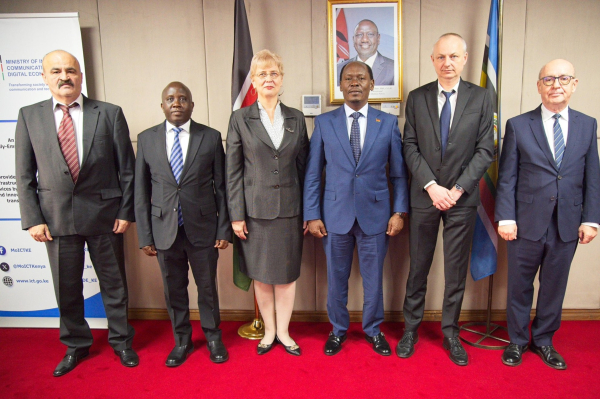

Le gouvernement kényan explore une coopération dans le domaine de la cybersécurité avec la société roumaine Safetech Innovations. William Kabogo Gitau, ministre de l’Information, des Communications et de l’Économie numérique, a reçu une délégation de l’entreprise basée à Bucarest, accompagnée de l’ambassadrice de Roumanie au Kenya, Gentiana Serbu.

Kenya welcomes structured cooperation that strengthens our national cybersecurity posture and safeguards our digital transformation gains.

— H.E William Kabogo Gitau, E.G.H (@honkabogo) February 24, 2026

This morning at the Ministry Headquarters, I hosted a courtesy call from the delegation of Safetech Innovations, and Romanian Ambassador to… pic.twitter.com/7UhO2liwTs

Mardi 24 février, un communiqué du ministre publié sur X précise : « notre discussion a porté sur la cybersécurité en tant que priorité critique pour le Kenya, notamment alors que nous accélérons la numérisation au sein du gouvernement. Nous avons débattu de la protection des infrastructures critiques, du renforcement des capacités institutionnelles et de la nécessité de construire des cadres de résilience cybernétique solides et durables ».

Le ministre a ajouté que la discussion a également porté sur la collaboration en matière de recherche et de développement, avec un accent particulier sur les partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur kényans afin de promouvoir le transfert de connaissances et l’échange d’expériences.

Selon M. Kabogo, ce rapprochement s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Kenya et la Roumanie, régie par un protocole d’entente existant, qui favorise la collaboration dans des secteurs clés tels que les TIC et l’innovation. Il intervient environ un mois après le lancement du projet Kenya Cyber Resilience (KCR), mené en partenariat avec l’Union européenne et destiné à renforcer la sécurité, la résilience et la fiabilité d’un écosystème numérique national en pleine expansion. Son coût total est estimé à environ 454 millions de shillings kényans (≈ 3,5 millions USD). Le pays s’est également rapproché des États‑Unis, de l’ONU et de la société technologique chinoise Huawei.

Outre les efforts de coopération régionale et internationale, le pays renforce également ses capacités nationales. Ainsi, le projet de création d’une Agence nationale de cybersécurité (NCSA) est en cours afin de compléter les institutions existantes. Sur le plan réglementaire, le Kenya dispose d’une loi sur la protection des données, du Computer Misuse and Cybercrimes Act, ainsi que d’une stratégie nationale de cybersécurité pour la période 2022–2027.

Ces efforts interviennent dans un contexte où les autorités reconnaissent que l’ampleur et la rapidité de la transformation numérique du Kenya ont accru son exposition à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées. D’après les données de la Communications Authority (CA), 12,5 milliards d’incidents ou tentatives de cyberattaques ont été détectés en 2025, soit une hausse de 247 % par rapport à 2024.

Pour rappel, dans son Indice mondial de cybersécurité 2024, l’Union internationale des télécommunications (UIT) a classé le Kenya 21ᵉ au niveau mondial et 3ᵉ en Afrique. Le pays a obtenu les scores maximaux en matière de coopération, de développement des capacités et de mesures organisationnelles. Des efforts restent toutefois nécessaires pour renforcer le cadre réglementaire et les mesures techniques.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Numérique : le Kenya s’associe au Danemark, leader mondial de l’e-gouvernement

Le gouvernement malgache mise sur le numérique comme levier de développement socio‑économique. Parmi ses priorités figure la digitalisation des services publics, destinée à rapprocher l’administration des citoyens. Pourtant, une large part de la population demeure exclue du numérique.

Les autorités de Madagascar ont officiellement lancé, le samedi 21 février, un programme national de vente de 664 000 équipements numériques subventionnés, dont 400 000 destinés aux femmes et aux filles. Cette initiative vise à élargir l’accès aux terminaux numériques et à réduire la fracture numérique, notamment au profit des femmes et des jeunes, tout en renforçant durablement l’inclusion numérique dans le pays.

La mise en œuvre du programme repose sur un réseau de neuf distributeurs officiels contractualisés, afin d’assurer la transparence du processus, l’accessibilité des équipements et une couverture nationale progressive, y compris dans les zones rurales. Le programme s’inscrit dans la sous‑composante « Équipements numériques abordables » du Fonds DECIM (Digital and Energy Connectivity for Inclusion in Madagascar), doté d’une enveloppe de 24 millions de dollars.

Dévoilé dès avril 2025, ce programme s’inscrit dans la stratégie globale des autorités malgaches pour soutenir le développement socio‑économique par le numérique. Cette stratégie est encadrée par le Plan stratégique quinquennal du numérique (PSN) 2023‑2028, qui trace une feuille de route visant à positionner Madagascar comme un acteur majeur de l’économie numérique en Afrique. Le plan met l’accent sur le développement des télécommunications, l’e‑gouvernement et l’inclusion numérique. Les autorités tablent notamment sur une contribution du secteur numérique de 6 % au PIB d’ici 2028, contre 1,5 % en 2019.

Cependant, la fracture numérique demeure prononcée à Madagascar. Selon l’Union internationale des télécommunications (UIT), seulement 18,7 % de la population (estimée à 32,9 millions par la Banque mondiale) utilisait Internet en 2024, tandis que 44,4 % possédaient des téléphones mobiles, sans distinction de type d’appareil. L’Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA) souligne que l’accessibilité financière des smartphones reste un obstacle majeur à l’adoption d’Internet, même dans les zones déjà couvertes par le réseau, malgré des appareils désormais proposés à moins de 100 dollars.

Il convient également de rappeler que cette initiative reste marginale par rapport à la population encore exclue du numérique. De plus, les autorités malgaches n’ont pas encore annoncé de phases ultérieures ni de calendrier précis.

L’accès aux smartphones ne garantit pas à lui seul l’adoption et l’utilisation des services numériques. D’autres facteurs limitent l’inclusion numérique, notamment la couverture des réseaux télécoms. Selon l’UIT, les réseaux 2G et 3G couvraient respectivement 88,5 % et 69,2 % de la population fin 2023. La 4G atteignait 34,6 % en 2024, tandis que la 5G ne couvrait que 6,12 %. S’ajoutent à cela le coût des offres Internet, le niveau des compétences numériques, les préoccupations en matière de sécurité, la qualité de l’expérience de connectivité et le manque de pertinence perçue des services numériques pour certaines populations.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Réduire la fracture numérique : Madagascar équipe ses citoyens en appareils connectés

Numérique : Madagascar veut doter des chefs d’arrondissement de smartphone

Misant sur le numérique, le gouvernement mauritanien déploie de nouveaux outils en ligne pour rationaliser les formalités, réduire les contraintes administratives et rapprocher davantage l’administration du terrain.

Le gouvernement mauritanien a procédé, en début de semaine, au lancement d’une plateforme numérique dédiée aux procédures administratives. Baptisée « Ijraati », elle regroupe plus de 800 démarches et se présente comme un répertoire centralisé des formalités applicables aux citoyens, aux investisseurs et aux entreprises. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de dématérialisation de l’administration nationale.

Selon le ministère de la Transformation numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration, « Ijraati » permet aux utilisateurs de consulter les documents requis, les délais et les entités compétentes. Elle propose également un tableau de bord destiné aux administrations publiques ainsi que des données statistiques afin d’assurer une mise à jour continue des procédures.

Lors de l’atelier de lancement, le ministre Ahmed Salem Ould Bede (photo) a indiqué que « le lancement officiel du portail national des procédures administratives “Ijraati” constitue une étape charnière dans le processus de modernisation de l’administration publique », d’après l’Agence mauritanienne d’information (AMI).

Il a précisé que la feuille de route repose sur trois phases : la centralisation de l’ensemble des procédures et leur publication sur une plateforme nationale unifiée ; la mise à jour continue et la garantie de la fiabilité des données en coordination avec les différents secteurs ; enfin, la numérisation complète des procédures les plus demandées et leur intégration à la plateforme « Khdamati », afin de permettre la réalisation des transactions à distance, dans des délais définis et en toute transparence.

Ces derniers mois, plusieurs services ont été ajoutés, notamment l’inscription des étudiants à l’Université de Nouakchott, le Système numérique du trafic routier (SNTR), des services destinés aux investisseurs (création d’entreprise, demande d’agrément au Code des investissements), la délivrance du casier judiciaire, des cartes grises, des certificats de perte pour documents officiels, ainsi que des services de la Société mauritanienne d’électricité (SOMELEC).

Ces efforts s’inscrivent dans un contexte où le gouvernement intensifie ses initiatives pour faire du numérique un levier de développement socio-économique. En janvier 2025, l’exécutif a lancé le projet « Digital-Y », doté d’un financement de 4 millions d’euros en partenariat avec la coopération allemande. Il vise à intégrer davantage les outils numériques dans la gestion publique afin de moderniser les services et renforcer la transparence administrative.

Pour l’heure, la Mauritanie occupe la 165ᵉ place mondiale dans l’Indice de développement de l’e-gouvernement (EGDI) 2024 des Nations unies, avec un score de 0,3491 sur 1, inférieur aux moyennes africaine et mondiale. Parmi les trois sous-indices, le pays enregistre son score le plus faible dans celui relatif aux services en ligne (0,1688 sur 1).

En matière de cybersécurité, la Mauritanie figure dans la quatrième et avant-dernière cohorte de l’Indice mondial de cybersécurité 2024 de l’Union internationale des télécommunications (UIT). L’organisation souligne une performance relativement solide sur le plan législatif, mais relève des marges de progression aux niveaux organisationnel, technique, du développement des capacités et de la coopération.

Entre disponibilité des services et adoption effective

L’accélération de la dématérialisation soulève toutefois plusieurs interrogations, notamment quant à l’adoption réelle des services numériques et au rapprochement effectif de l’administration avec la population, objectif affiché par les autorités. Selon l’UIT, la couverture 2G atteignait 97 % de la population mauritanienne en 2023. En 2022, les réseaux 3G et 4G couvraient respectivement 43,9 % et 34,7 % de la population.

Au-delà de la couverture réseau, l’appropriation des services numériques suppose l’accès à des équipements compatibles, comme les smartphones, ordinateurs ou tablettes. D’après la Banque mondiale, 56,61 % des Mauritaniens âgés de plus de 15 ans possédaient un smartphone à fin 2024.

D’autres facteurs entrent en jeu : l’accessibilité tarifaire des offres télécoms, la littératie numérique, la qualité des services ou encore la confiance dans les plateformes publiques. Selon DataReportal, la Mauritanie comptait environ 2 millions d’utilisateurs d’Internet à fin décembre 2025, soit un taux de pénétration de 37,4 %.

Isaac K. Kassouwi

Édité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Le Burundi digitalise ses procédures d’importation via un guichet unique

La RDC mise sur le numérique pour accélérer son développement socio‑économique et mobilise des financements internationaux pour soutenir sa stratégie nationale.

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé, mardi 17 février, l’opérationnalisation d’un financement de 500 millions $ pour soutenir le développement du numérique. Cette annonce fait suite à une séance de travail présidée par le ministre de l’Économie numérique, Augustin Kibassa Maliba (photo, à droite), avec une délégation de haut niveau composée d’experts de la Banque mondiale et de l’Agence française de développement (AFD).

Selon le ministère de l’Économie numérique, les assistances techniques sont en cours de finalisation afin de lancer les investissements autour de deux axes prioritaires. Le premier porte sur le renforcement des infrastructures numériques. D’importants travaux sont prévus pour relier les principales villes du pays au haut débit, avec pour objectif d’améliorer la qualité des services tout en réduisant de manière significative les coûts d’accès à Internet pour la population.

Le second axe concerne la digitalisation des services publics et le développement des compétences. La dématérialisation de l’état civil figure parmi les priorités, afin de simplifier les démarches administratives des citoyens et d’améliorer la fiabilité des données publiques. Cette composante devrait également inclure des actions de formation et de renforcement des capacités pour accompagner la transformation numérique de l’administration et favoriser l’employabilité dans les métiers du numérique.

Cette rencontre intervient après la signature en juin 2025 d’une série d’accords de financement d’un montant total de 1,9 milliard de dollars avec la Banque mondiale, dont 400 millions spécifiquement alloués au secteur numérique. L’Union européenne s’est engagée à apporter, de son côté, une contribution de 100 millions d’euros (≈ 117,5 millions $).

Cela s’inscrit dans le cadre des efforts des autorités pour financer la stratégie nationale de transformation numérique considérée comme un levier de développement socio‑économique. Pour soutenir son Plan national du numérique 2026–2030 (PNN2), lancé en octobre 2025, le gouvernement prévoit un investissement public d’un milliard de dollars sur cinq ans, complété par 500 millions de dollars d’appuis extérieurs déjà mobilisés auprès de partenaires internationaux. Le pays continue d’explorer d’autres partenariats de financement.

Selon l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie (GSMA), le numérique pourrait apporter environ 4,1 milliards $ à l’économie congolaise d’ici 2029, à condition d’investir massivement dans des secteurs clés comme l’industrie et l’agriculture. Mais pour le moment, le pays se classe 179ᵉ sur 193 à l’Indice de développement de l’e‑gouvernement des Nations unies (EGDI). Il reste en deçà des moyennes en Afrique centrale, en Afrique et dans le monde.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

09/02/2025 - Numérique : la RDC courtise des investisseurs des Émirats arabes unis et de la Tunisie

Comme de nombreux pays africains, le Tchad mise sur l’intégration des technologies numériques pour accélérer son développement socio‑économique, une dynamique qui touche désormais des secteurs stratégiques comme les transports.

Le gouvernement tchadien explore un partenariat avec l’Azerbaïdjan pour accélérer la digitalisation du secteur des transports. Cette perspective a été au centre d’une réunion tenue le lundi 16 février entre Boukar Michel, ministre de l’Économie numérique, et Fatima Goukouni Weddeye (photo), ministre des Transports, qui ont reçu une délégation officielle azerbaïdjanaise en mission au Tchad.

Les discussions ont porté sur plusieurs priorités stratégiques pour le secteur. Il s’agit notamment de la digitalisation des documents et services de transport, de la mise en place de systèmes intelligents de suivi et de gestion du trafic routier par géolocalisation, ainsi que de la modernisation des plateformes aéroportuaires à travers des solutions numériques intégrées. Les deux parties ont également évoqué le déploiement de dispositifs avancés de contrôle, d’alerte et de surveillance afin de renforcer la sécurité et d’améliorer la performance opérationnelle.

Selon les autorités tchadiennes, « la délégation azerbaïdjanaise a présenté des solutions technologiques éprouvées, adaptées aux réalités nationales et susceptibles d’accompagner efficacement la transformation digitale du secteur des transports au Tchad ».

Ce rapprochement s’inscrit dans un cadre plus large de renforcement de la coopération entre le Tchad et l’Azerbaïdjan en matière de transformation numérique, engagé fin janvier 2026 avec la signature de deux protocoles d’accord. M. Boukar Michel a souligné que cette dynamique s’aligne sur la stratégie nationale de transformation numérique, qui vise à améliorer la qualité des services publics, accroître la transparence et l’efficacité administrative, renforcer la sécurité des infrastructures stratégiques et stimuler l’innovation ainsi que l’attractivité économique du pays.

Dans le secteur des transports, le ministère de tutelle avait déjà annoncé, en septembre 2025, le lancement d’un vaste projet de digitalisation de ses services administratifs à caractère financier. Ce chantier prévoit la mise en place d’un système numérique intégré centralisant l’ensemble des prestations proposées, notamment les cartes grises, les permis de conduire, les licences de transport, les agréments ainsi que la Lettre de Voiture Obligatoire (LVO).

Il convient de noter que la collaboration envisagée entre l’Azerbaïdjan et le Tchad dans le domaine de la digitalisation des transports reste pour le moment au stade de discussion. Les autorités tchadiennes ont toutefois déclaré que les travaux se poursuivront au niveau technique afin d’identifier les projets prioritaires, définir un cadre opérationnel clair et établir un calendrier de mise en œuvre.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Le Tchad travaille à sécuriser son data center national avant son lancement

Le numérique représente un enjeu majeur pour l’emploi des jeunes en Afrique. Selon la Banque mondiale, 230 millions d’emplois en Afrique subsaharienne nécessiteront des compétences numériques d’ici 2030.

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé, lundi 16 février, l’achèvement de la première phase de la formation des formateurs à Kinshasa, dans le cadre d’un programme national de montée en compétences numériques visant à terme 250 000 jeunes Congolais. Le déploiement du projet doit désormais s’étendre aux provinces.

Dès le 13 février 2026, le ministère de la Jeunesse et de l’Éveil patriotique en avait détaillé les modalités. Cinq cents jeunes ont entamé un parcours de formation hybride, à l’issue duquel un test final permettra de sélectionner 200 profils parmi les plus méritants. Ces derniers seront répartis en trois niveaux (Basic, Intermédiaire et Avancé) afin de devenir des multiplicateurs de compétences à l’échelle nationale.

En septembre 2025, le gouvernement congolais a signé un protocole d’accord avec les sociétés américaines Cisco et Cybastion pour la mise en œuvre du programme sur une durée de cinq ans. Les bénéficiaires seront dotés de compétences en réseaux et cybersécurité, data science, programmation et systèmes d’exploitation, anglais technique, transformation digitale et entrepreneuriat. Le ministère précise qu’au-delà de la formation, « Cisco et Cybastion accompagneront l’insertion professionnelle des jeunes auprès de leur réseau de partenaires locaux, ouvrant ainsi de réelles opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat ».

La formation des formateurs marque le début effectif du programme de formation des jeunes Congolais aux métiers du numérique. Les autorités considèrent le numérique comme un levier essentiel de développement économique et social, mais aussi comme un vecteur de création d’emplois et d’émancipation pour la jeunesse, dans un contexte où la question de l’emploi reste préoccupante en RDC.

Selon une étude publiée en 2022 par le ministère du Plan, les 15-29 ans représentent 50,44 % de la population en âge de travailler. Leur taux de chômage (2,5 %) demeure supérieur à celui des adultes (1,4 %), tandis que le chômage de longue durée touche 61,8 % des jeunes, contre 61,2 % des adultes. L’étude estime en outre que, pour stabiliser le taux de chômage et le taux d’activité, le pays devra créer environ 9,6 millions d’emplois entre 2022 et 2030, puis près de 35 millions d’ici 2050.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

RDC : apprenti en cybersécurité, Glody Kabamba rêve de devenir un expert reconnu

Dans le cadre de sa transformation numérique, le Mozambique a intensifié ces derniers mois les initiatives visant à généraliser l’accès aux TIC, en particulier à Internet. Selon les données de l’UIT, près de 80 % des Mozambicains n’étaient pas connectés en 2024.

La semaine dernière, les autorités ont officiellement lancé le processus d’élaboration de la Stratégie nationale de transformation numérique. Cette feuille de route ambitionne de tirer parti du potentiel géographique, énergétique et démographique du pays, en l’articulant avec les infrastructures numériques publiques pour favoriser un développement inclusif et renforcer la résilience économique.

Le lancement a eu lieu le jeudi 12 février, lors d’une session spéciale organisée dans le cadre de la Conférence nationale sur la transformation numérique, qui s’est déroulée du 11 au 12 février. Selon les autorités, l’élaboration de la stratégie comprendra des consultations régionales et nationales, la définition d’une vision, de priorités et d’indicateurs de performance, la fixation d’objectifs stratégiques et d’un plan d’action, ainsi que la mise en place de mécanismes de suivi et d’évaluation et d’un modèle clair de gouvernance. L’ensemble du processus aboutira à une validation participative.

« Une stratégie conçue et assumée au niveau national, cohérente et pragmatique, pourra servir de base pour mobiliser investissements et soutien international, consolidant la digitalisation comme facilitateur transversal de la transformation économique, de l’inclusion sociale, du développement des infrastructures et de la durabilité environnementale dans le pays », a déclaré Lourino Chemane, président du Conseil d’administration de l’Institut national des TIC (INTIC).

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de transformation numérique accélérée sur le continent africain, où de nombreux pays intègrent les TIC dans tous les secteurs pour soutenir leur développement socio-économique. Dans ce cadre, les autorités mozambicaines multiplient les efforts pour élargir l’accès aux services de téléphonie mobile, dont les taux de pénétration étaient respectivement de 79,9 % pour la téléphonie mobile et de 20,5 % pour l’Internet mobile, selon l’UIT.

Pour rappel, le Mozambique est classé 177ᵉ sur 193 pays à l’Indice de développement de l’e-gouvernement (EGDI) 2024 des Nations unies, avec un score de 0,2848 sur 1, inférieur aux moyennes sous-régionale (0,3903), africaine (0,4247) et mondiale (0,6382). En matière de cybersécurité, le pays se situe au troisième palier de l’Indice global de l’UIT en 2024, avec des marges de progression notables dans les domaines légal, technique et du renforcement des capacités.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Mozambique : Maputo accueille la Conférence nationale sur la transformation numérique

Engagé dans une modernisation progressive de son administration, le Mali multiplie les initiatives numériques pour simplifier l’accès aux services publics. La mise en ligne de nouveaux documents officiels s’inscrit dans cette stratégie visant à renforcer l’efficacité de l’État et l’accessibilité des démarches administratives.

Le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyène, a participé le mardi 10 février aux côtés du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Mamoudou Kassogué, au lancement officiel de la délivrance en ligne du casier judiciaire et du certificat de nationalité. Désormais, les citoyens peuvent effectuer leurs demandes et recevoir ces documents administratifs via des plateformes numériques dédiées, sans avoir à se déplacer physiquement.

Les demandes sont accessibles à travers deux portails distincts : casiercasier.gouv.ml pour le casier judiciaire et nationalitenationalite.gouv.ml pour le certificat de nationalité. Le dispositif permet aux usagers de soumettre leurs requêtes et d’en suivre l’avancement en ligne. La plateforme a été développée dans le cadre d’une collaboration entre le ministère chargé du Numérique, à travers l’Agence des technologies de l’information et de la communication (AGETIC), et le ministère de la Justice.

Cette mise en ligne s’ajoute à une série d’initiatives numériques déployées par les autorités maliennes ces derniers mois. Des solutions ont notamment été présentées à la Primature dans les secteurs des Transports, de la Santé et de l’Administration territoriale. Elles viennent renforcer des dispositifs déjà opérationnels, tels que les plateformes dédiées aux Maliens de la diaspora pour l’obtention de documents administratifs, les systèmes informatisés de gestion des dossiers judiciaires ou encore les projets de numérisation des services consulaires.

Au-delà de ces avancées sectorielles, le Mali cherche à améliorer sa performance globale en matière de gouvernance numérique. Selon l’Indice de développement de l’e-gouvernement (EGDI) 2024 des Nations unies, le pays affiche un score de 0,3005 sur 1, le plaçant au 173ᵉ rang sur 193 États. Un niveau inférieur à la moyenne africaine (0,4247), qui souligne les progrès réalisés dans l’offre de services en ligne, mais aussi les défis persistants liés aux infrastructures et aux compétences numériques.

La dématérialisation du casier judiciaire et du certificat de nationalité élargit le portefeuille de services publics accessibles en ligne. Elle soulève néanmoins des défis en matière de cybersécurité, de protection des données personnelles et d’appropriation effective par les usagers, notamment dans les zones éloignées des centres urbains.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Le Mali lance la troisième édition de la Semaine du Numérique du 29 au 31 janvier

L’adoption des services de téléphonie mobile, d’Internet et de mobile money s’accélère en Afrique. Cette dynamique favorise toutefois la multiplication des cas de cybercriminalité, entraînant des pertes estimées à plusieurs milliards de dollars.

La Direction générale de la police du Sénégal (DGPN) a procédé, le jeudi 12 février, au lancement officiel de la plateforme de signalement des infractions cybercriminelles. Accessible via signalementcyber.dgpn.sn, cette initiative vise à faciliter la dénonciation et le suivi des actes de cybercriminalité, en pleine progression. Un accent particulier est mis sur la protection des enfants en ligne.

La plateforme permet de signaler, de manière sécurisée et confidentielle, une large gamme d’infractions numériques. Il s’agit notamment des escroqueries, de la diffusion non autorisée de contenus, de la diffusion de contenus obscènes, du harcèlement en ligne, de la diffamation, de l’extorsion numérique, de la cyberpédopornographie, des contenus haineux, de l’intrusion dans un système informatique, du piratage de comptes, de l’usurpation d’identité, du SIM Swap, de l’escroquerie sentimentale, des faux investissements, des arnaques mobile money, de l’accès frauduleux à un compte mobile money, des faux recrutements en ligne, des paiements frauduleux et des fausses ventes en ligne.

« Le dispositif offre aux victimes la possibilité d’effectuer un pré-signalement en ligne avant de formaliser, le cas échéant, une plainte auprès des services compétents, facilitant ainsi l’accès à la justice et la prise en charge rapide des dossiers. Développée en interne par des ingénieurs de la police nationale, la plateforme de signalement en ligne des infractions cybercriminelles constitue un levier majeur de la réforme du secteur public et du renforcement de la police de proximité », a déclaré le directeur adjoint de la police judiciaire, Moustapha Diouf, cité par le média local SocialNetLink.

Ce lancement intervient dans un contexte africain de transformation numérique accélérée, marqué par une adoption croissante des services de télécommunications, d’Internet et des réseaux sociaux. Cette dynamique s’accompagne toutefois d’une recrudescence des infractions en ligne, notamment des arnaques financières et des atteintes aux données personnelles. Selon Interpol, les incidents de cybersécurité sur le continent auraient entraîné des pertes financières estimées à plus de 3 milliards USD entre 2019 et 2025.

Au Sénégal, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de la cybersécurité, considérée comme une condition indispensable pour tirer pleinement profit de la transformation numérique, selon l’Union internationale des télécommunications (UIT). Dans son Indice mondial de cybersécurité 2024, l’organisation classe le pays au troisième palier, avec des performances jugées satisfaisantes en matière de cadre réglementaire, de mesures techniques et de coopération. Des efforts restent toutefois à fournir dans le développement des capacités et le renforcement des mesures organisationnelles.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Sénégal : le gouvernement mise sur Starlink pour connecter un million de personnes

Sénégal : 7,9 millions $ sauvés d’une cyberattaque dans le secteur pétrolier

Comme de nombreux pays africains, le Zimbabwe mise sur les TIC pour son développement socio-économique. Le pays compte sur la coopération régionale et internationale pour réaliser ses objectifs.

Le gouvernement zimbabwéen explore de nouvelles pistes de collaboration avec l’UNESCO dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), de la transformation numérique et de la gouvernance numérique. Cette coopération a été au cœur d’une réunion le mardi 10 février entre la ministre des TIC, Tatenda Mavetera (photo, au centre), et Tawfik Jelassi, directeur général adjoint de l’UNESCO pour la communication et l’information.

« Nos discussions ont porté sur l’intelligence artificielle et les cadres nationaux de politique, la transformation numérique dans le secteur public, la régulation et la gouvernance des plateformes, ainsi que le développement des compétences numériques pour les jeunes et les adultes », a déclaré M. Jelassi.

De son côté, Mme Mavetera a mis en avant le rôle transformateur de l’IA et des technologies émergentes dans le fonctionnement du gouvernement et le développement national. Elle a souligné l’importance de la recherche, de l’innovation et de la collaboration avec les institutions académiques et techniques pour favoriser des solutions technologiques durables.

Ce rapprochement s’inscrit dans le cadre des ambitions de transformation numérique des autorités zimbabwéennes. À travers le « Plan directeur Smart Zimbabwe 2030 », le gouvernement souhaite intégrer pleinement les TIC dans l’ensemble de la société et dans tous les secteurs de l’économie afin de favoriser un développement socio-économique rapide et durable. Le plan cite une étude de l’Union internationale des télécommunications (UIT) indiquant qu’une augmentation de 10 % du score de numérisation d’un pays entraîne une hausse de 0,75 % de son PIB par habitant.

Dans cette stratégie, l’intelligence artificielle est considérée comme un catalyseur essentiel, promettant d’accroître l’efficacité, de stimuler l’innovation et d’améliorer les services dans des secteurs allant de l’agriculture et la santé à l’éducation et l’administration publique. C’est précisément autour de l’IA que se concentre la collaboration récente avec l’UNESCO, qui a participé à l’élaboration de la stratégie nationale du Zimbabwe et à l’évaluation de l’état de préparation du pays pour l’IA.

Le rapport d’évaluation publié en juillet 2025 souligne toutefois que, pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA, le Zimbabwe doit mettre en place une stratégie nationale complète, accompagnée d’un plan visant à gérer les principaux défis et risques. Ceux-ci incluent la domination étrangère, notamment par l’imposition culturelle, la perte d’autonomie humaine, ainsi que les limites de financement, d’infrastructures techniques et de capacités de recherche, aggravées par l’émigration de talents hautement qualifiés, connue sous le nom de « fuite des cerveaux ».

Actuellement, le Zimbabwe occupe la 149ᵉ place sur 193 pays dans l’indice de développement de l’e-gouvernement des Nations unies (EGDI) 2024, avec un score de 0,4481 sur 1, en dessous de la moyenne mondiale de 0,6382.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Zimbabwe : vers un partenariat technologique avec l’Australie autour de l’IA

More...

Les autorités misent sur la transformation numérique pour soutenir la montée en compétence des populations. En janvier, elles avaient lancé des formations en IA obligatoires pour tous les fonctionnaires.

Le gouvernement rwandais s’associe à la société technologique américaine Oracle pour lancer une initiative nationale de développement des compétences numériques. Un protocole d’accord signé entre les deux parties a été annoncé le mardi 10 février.

Selon Oracle, l’initiative vise à offrir aux Rwandais une formation numérique de haut niveau, alignée sur les standards internationaux et reconnue par l’industrie, à travers ses programmes Oracle Academy et Oracle University. Oracle Academy interviendra au sein des établissements d’enseignement en dotant les enseignants de contenus pédagogiques actualisés, de ressources structurées et d’un accès à des technologies professionnelles, ainsi qu’à divers outils logiciels et dispositifs de perfectionnement, afin de renforcer la qualité de l’enseignement numérique.

De son côté, Oracle University proposera, via un portail e-learning, des formations spécialisées et des certifications reconnues dans des domaines stratégiques tels que le cloud computing, l’intelligence artificielle, l’IA générative, la cybersécurité, la programmation et les processus métier, avec pour objectif de préparer les apprenants aux compétences recherchées sur le marché du travail.

Le programme intervient alors que le Rwanda, à l’instar de nombreux pays africains, a fait de la transformation numérique un levier central de son développement socio-économique. L’Union internationale des télécommunications (UIT) souligne que les compétences numériques constituent un pilier essentiel de la numérisation des économies et un élément désormais central des stratégies nationales de transformation digitale.

Par ailleurs, une étude publiée en octobre 2025 par le ministère des TIC et de l’Innovation (MINICT), en partenariat avec la Digital Cooperation Organisation (DCO), mettait en évidence un décalage entre les compétences recherchées par les employeurs et celles développées dans les universités. Cette inadéquation crée des contraintes pour l’industrie, et les acteurs du secteur privé ont appelé à un renforcement des investissements académiques dans la formation aux métiers du numérique. Les enseignants et professeurs universitaires ont notamment besoin de compétences numériques avancées pour mieux préparer les étudiants aux exigences actuelles et futures du marché du travail.

Selon la Banque mondiale, 230 millions d’emplois en Afrique subsaharienne nécessiteront des compétences numériques d’ici 2030. Cette dynamique représente une opportunité majeure dans un contexte rwandais marqué par un chômage élevé : la Banque africaine de développement (BAD) estimait le taux de chômage à 40,2 % en 2023, soulignant que l’inadéquation des compétences en constitue l’une des principales causes. Dans une étude publiée en 2022, la Banque mondiale indiquait également qu’environ 14 % de la population active est sans emploi et ne dispose pas des qualifications requises par le marché. Le chômage des jeunes atteint près de 21 %, et parmi ceux qui travaillent, environ 60 % occupent des emplois peu productifs, notamment dans l’agriculture de subsistance, le commerce de détail ou la construction.

Si la formation est en ligne et complètement gratuite, l’accès réel des populations rwandaises dépendra de plusieurs autres facteurs, notamment l’accès à des appareils numériques (smartphones, tablettes, ordinateurs…) ou encore l’accès à Internet. Selon DataReportal, le pays comptait 5,01 millions d’abonnés à l’Internet fin décembre 2025, pour un taux de pénétration de 34,2 %.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Le Rwanda s’allie à Zipline pour étendre la livraison par drone à l’échelle nationale

La transformation numérique devient un levier stratégique pour le développement socio-économique en Afrique. Pour accélérer l’atteinte de leurs objectifs, les États africains s’appuient sur des partenariats internationaux.

Le gouvernement indien a annoncé le vendredi 6 février la signature de protocoles d’accord avec 23 pays, dont six africains, en vue d’une coopération sur les infrastructures publiques numériques (DPI). Cette collaboration envisagée porte notamment sur l’identité numérique, les paiements numériques, l’échange de données et les plateformes de fourniture de services publics.

Les pays africains concernés sont la Sierra Leone, la Tanzanie, le Kenya, l’Éthiopie, la Gambie et le Lesotho. Ils pourront répliquer ou adopter des plateformes indiennes de gouvernance numérique, accessibles via India Stack Global, un portail qui met en avant les DPI développées par l’Inde et facilite leur déploiement auprès des pays partenaires. La plateforme donne accès à 18 solutions numériques clés.

Il s’agit notamment d’Aadhaar, une plateforme d’identité numérique biométrique ; de Unified Payments Interface (UPI), un système de paiement numérique en temps réel ; de DigiLocker, un portefeuille numérique de documents authentifiés ; de e-Hospital, un système de gestion hospitalière en ligne ; de e-Office, une plateforme de gouvernance sans papier ; de eCourts, dédié à la numérisation des procédures judiciaires ; et de DIKSHA, une plateforme nationale d’apprentissage numérique.

Les autres solutions couvrent notamment la gestion des services de vaccination, le partage sécurisé des données, la santé numérique, les achats publics, les services administratifs en ligne, la télémédecine, le suivi des maladies non transmissibles, les services nutritionnels, la formation et l’emploi, la gestion des financements publics et la planification des infrastructures.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où de nombreux pays africains misent sur la transformation numérique comme levier de développement socio-économique. Les DPI sont de plus en plus perçues comme des outils structurants pour améliorer l’efficacité de l’action publique, renforcer l’inclusion financière et élargir l’accès aux services essentiels. Dans ce domaine, l’Inde s’impose comme l’un des référents mondiaux, ses plateformes desservant environ 1,3 milliard de personnes et suscitant l’intérêt croissant de nombreux pays. À titre d’exemple, UPI est déjà opérationnel aux Émirats arabes unis, à Singapour, au Bhoutan, au Népal, au Sri Lanka, en France, à Maurice et au Qatar.

L’Inde est classée 97e mondial à l’Indice mondial de développement de l’e-gouvernement des Nations unies (EGDI) 2024 avec un score de 0,6678 sur 1. Elle se situe au-dessus de la moyenne mondiale (0,6382) et de celle africaine (0,4247). Dans le sous-indice des services en ligne, elle a enregistré un score de 0,8184 sur 1, supérieur à la moyenne mondiale (0,5754 sur 1).

Des risques systémiques à ne pas sous-estimer

Il convient toutefois de rappeler que cet intérêt croissant pour le modèle des infrastructures publiques numériques (DPI) soulève plusieurs interrogations, notamment en matière de cybersécurité. Dans une étude publiée en octobre 2025, le Forum économique mondial (WEF) souligne qu’alors que les gouvernements du monde entier, et en particulier ceux du Sud global, cherchent à reproduire des architectures similaires, la question n’est plus seulement de savoir comment construire des DPI, mais comment les concevoir de manière sécurisée.

L’étude met notamment en lumière plusieurs vulnérabilités observées en Inde. L’exposition publique d’informations personnelles de responsables a ainsi conduit à une fuite massive de données ayant affecté plus de 20 millions de citoyens. Le système a également été confronté à des tentatives de manipulation à l’aide de supports biométriques falsifiés, tandis que des attaques par corrélation ont révélé que l’intégration d’Aadhaar à de multiples services publics pouvait engendrer des risques en cascade pour la protection de la vie privée.

Face à l’expansion des cybermenaces visant les infrastructures critiques, le WEF estime que la sécurisation des DPI apparaît dès lors indispensable. Même une cyberattaque potentielle peut compromettre l’intégrité et la disponibilité de ces systèmes, tout en affaiblissant la confiance des citoyens. Parmi les principaux risques identifiés figurent la fraude à l’identité synthétique, les biais algorithmiques, les cybermenaces alimentées par l’intelligence artificielle, ainsi que les enjeux de souveraineté des données.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Google lance WAXAL, une base de données vocales qui met l’IA au service de 21 langues africaines

Depuis une décennie, le gouvernement béninois multiplie les réformes et investissements pour faire du numérique un levier de modernisation de l’État. Les autorités travaillent désormais à une nouvelle stratégie destinée à consolider les acquis et à fixer les priorités du secteur.

Le Bénin a engagé un processus de réflexion pour élaborer sa Stratégie numérique à l’horizon 2031. Les principaux acteurs du secteur se sont réunis les jeudi 5 et vendredi 6 février à Cotonou lors d’un atelier stratégique, marquant le lancement des travaux devant structurer l’action publique dans le numérique à moyen terme.

Les discussions ont porté sur plusieurs priorités, notamment l’extension de la couverture Internet sur l’ensemble du territoire, la modernisation des services publics à travers les e-services, ainsi que le développement de technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle dans des secteurs à fort potentiel. Les participants ont également examiné l’adéquation entre les compétences numériques locales et les besoins du marché, de même que les mécanismes de financement nécessaires à la mise en œuvre de la future stratégie.

Cette nouvelle feuille de route s’inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis 2016. Celles-ci ont permis le déploiement de plus de 3000 kilomètres de fibre optique, l’amélioration de la couverture nationale, la mise en place du Registre national des personnes physiques et le lancement de plus de 250 services publics numériques. Ces avancées ont contribué à positionner le Bénin parmi les pays africains les mieux classés dans l’indice de maturité GovTech 2025, aux côtés notamment de l’Algérie, de l’Afrique du Sud et du Nigeria.

Malgré ces progrès, plusieurs défis demeurent, en particulier l’accès à Internet dans certaines zones, l’appropriation des services numériques par les populations et l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’économie. À travers cette future stratégie, les autorités ambitionnent de consolider les acquis, d’accélérer l’inclusion numérique et de faire du secteur un moteur durable de croissance et de transformation économique à l’horizon 2031.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Bénin : 10,5 millions de documents d’état civil et d’identité numériques déjà délivrés

Une infrastructure nationale bien structurée est un pilier de la transformation numérique. Sans mesures de sécurité adaptées, les bénéfices attendus restent fragiles.

Les autorités tchadiennes ont confié à Techso Group la mission de sécuriser le data center national, en amont de son lancement. Un accord tripartite a été signé le jeudi 5 février entre l’entreprise, l’Agence de développement des TIC (ADETIC) et l’Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (ANSICE).

Le partenariat porte sur un audit de sécurité ainsi que sur la certification du site et des équipements, afin d’assurer leur conformité aux normes en vigueur en matière de protection des infrastructures critiques. « Il s’agit de garantir la fiabilité, l’intégrité et la résilience du data center national », a déclaré Nadjma Saleh Kebzabo (photo, au centre), directrice générale adjointe de l’ANSICE.

Par ailleurs, l’accord prévoit également l’opérationnalisation des 100 micro-centres de données déployés dans les différentes institutions de l’État. « Interconnectés au data center national, ces dispositifs permettront d’asseoir une architecture numérique unifiée, sécurisée et performante, au service de la dématérialisation des procédures administratives et de l’amélioration de la qualité du service public », a déclaré l’ADETIC dans un communiqué.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué, selon les autorités tchadiennes, par des « défis croissants liés à la cybercriminalité et à la protection des données sensibles ». En effet, la transformation numérique s’accélère à travers le continent, avec de nombreux pays misant sur l’intégration des TIC dans les secteurs pour soutenir le développement socio-économique. Le Tchad, par exemple, accorde une place importante au numérique dans son plan de développement « Tchad Connexion 2030 ».

Il est notamment prévu 1,5 milliard de dollars d’investissements dans le numérique. Cela vise à hisser le pays parmi les principales économies numériques d’Afrique et à étendre significativement la couverture des réseaux afin de connecter la majorité de la population. Le programme prévoit également la numérisation et l’interconnexion de l’ensemble des services publics et parapublics, pour offrir aux citoyens un accès complet aux services d’e‑gouvernement. Le désenclavement numérique figure aussi parmi les priorités des autorités.

Cependant, l’Union internationale des télécommunications (UIT) estime que la cybersécurité est une condition incontournable si les pays veulent pleinement tirer parti des opportunités que présentent les TIC pour le développement. L’organisation a d’ailleurs classé le Tchad dans l’avant-dernier palier (Tier 4) pour son Indice global de cybersécurité en 2024. Le pays a enregistré une performance jugée relativement bonne dans les piliers du cadre réglementaire et de la coopération. Il doit toutefois redoubler d’efforts en ce qui concerne les mesures techniques, organisationnelles et de développement des capacités.

Pour le moment, le Tchad se classe 189e sur 193 à l’Indice de développement de l’e-gouvernement des Nations unies (EGDI) avec un score de 0,1785 sur 1. Le pays se situe en dessous de la moyenne en Afrique (0,4247) et de la moyenne mondiale (0,6382).

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi:

Transformation numérique : le Tchad renforce le dialogue avec Huawei