Gabon : le Guichet numérique de l’investissement a lancé son module bancaire dédié aux entreprises

Le Guichet numérique de l’investissement (GNI) de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) a procédé le jeudi 1er juin au lancement d’un module bancaire permettant la numérisation et l’accès aux services bancaires des entreprises formalisées à l’ANPI.

Cette innovation offre de nombreux avantages, notamment l’accès aux services financiers, un meilleur suivi des transactions financières et des opportunités de financement.

Le Maroc accueille un forum sur les gouvernements à l’ère post-numérique du 19 au 21 juin

Maroc : Mohammed Drissi Melyani élu président du CAITA à l'Alliance Smart Africa

Le royaume du Maroc, représenté par le directeur général de l’Agence de développement du numérique (ADD), Mohammed Drissi Melyani (photo), a été élu le jeudi 1er juin, à la présidence du Conseil des Agences Africaines des Technologies de l’Information (CAITA) de l’Alliance Smart Africa pour un mandat de deux ans.

Le CAITA a pour objectif de contribuer au développement du numérique à l'échelle du continent, de soutenir les écosystèmes du numérique, et de renforcer la coopération Sud-Sud dans les différents domaines et métiers liés au digital.

Lire aussi :

Maroc : l’ADD et l’Alliance Smart Africa s’associent pour développer le numérique en Afrique

Pour réussir l’inclusion numérique de sa population et sa transformation 4.0, l’Afrique a besoin de la collaboration de tous. Ce n’est qu’au travers d’actions concertées que le continent pourra surmonter les défis nationaux et régionaux qui plombent encore son développement.

L’Agence marocaine de développement du digital (ADD), une entité publique stratégique qui dirige l’agenda de transformation numérique du gouvernement marocain, et l’Alliance Smart Africa ont signé le jeudi 1er juin à Marrakech une convention de partenariat en marge du Gitex Africa, un grand événement technologique global du continent.

La convention de partenariat prévoit la coopération dans un certain nombre de domaines, notamment le développement des programmes d’administration numérique et d’encouragement des actions visant à assurer l’interopérabilité et l’interconnexion entre les pays membres de la Smart Africa, le renforcement des infrastructures numériques, le développement des compétences et du capital humain, la promotion de l’entreprenariat innovant, le renforcement de l’inclusion numérique en faveur des populations africaines et la promotion du développement des technologies émergentes.

Depuis sa création en 2014 jusqu’à ce jour, Alliance Smart Africa, qui regroupe actuellement 35 pays sur les 54 d'Afrique, s'est fixée plusieurs objectifs, notamment de mettre la transformation numérique au cœur du développement économique du continent, en faisant travailler le secteur privé et les Etats membres autour d’initiatives concrètes.

L’appui de l’ADD lui sera utile pour avancer dans ces différents projets. Rappelons que, le Royaume du Maroc a adhéré, en décembre 2019, au nom de l’ADD, à l’Alliance Smart Africa en vue de contribuer à la mise en œuvre des projets initiés par l’Alliance et de renforcer la collaboration en matière de développement du digital au profit des Etats membres.

Samira Njoya

Lire aussi :

La Centrafrique signe un accord avec Elm pour doter ses ministères et agences publiques d’une présence numérique

L’économie numérique reste un défi à relever en République centrafricaine. Des actions sont mises en œuvre par le gouvernement dans ce sens pour satisfaire les citoyens dans les cinq prochaines années.

Le ministère centrafricain de l'Economie numérique, des Postes et des Télécommunications a signé, le jeudi 1er juin, un protocole d’accord avec la société Elm, un fournisseur de solutions numériques de premier plan basé à Riyad en Arabie saoudite.

L’accord paraphé en marge du salon technologique Gitex Africa qui s’est tenu du 31 mai au 2 juin à Marrakech, au Maroc, vise à stimuler la transformation numérique en République centrafricaine (RCA) en dotant les ministères et les agences publiques d’une présence numérique.

With aims to develop innovative digital platforms and technologies, #Elm signed a MOU with the Ministry of Posts, Telecommunications, and Digital Economy in the Central African Republic.#GITEXAfrica2023 pic.twitter.com/80Sg5gxXAE

— عِلم (@elm) June 1, 2023

« Cette association aura un impact positif sur nos efforts visant à promouvoir l'infrastructure numérique, à favoriser le développement économique et l'entrepreneuriat, ainsi qu'à stimuler la transformation numérique en faisant progresser les secteurs de l'économie numérique », a déclaré Majid bin Saad Al-Arifi, porte-parole et vice-président du marketing chez Elm.

Dans le cadre du nouvel accord, Elm fournira ses services et son expertise en RCA pour répondre aux besoins des différentes entreprises dans le déploiement de plateformes numériques de pointe destinées aux institutions gouvernementales. L’entreprise fournira également des services de conseil, de Business Process Management (BPM) et de gestion de projet.

Par ailleurs Elm pourra collaborer avec d'autres organisations pour stimuler des initiatives et organiser des événements dans le but de sensibiliser le public à l'importance de l'adoption des technologies modernes et de la transformation numérique.

Le partenariat signé entre la RDC et Elm rentre dans le cadre du plan national stratégique « Centrafrique digital 2028 », élaboré l’année dernière et validé par les autorités du pays. Ce plan prévoit entre autres la numérisation des ministères et des services qu'ils offrent, la formation des collectivités sur la numérisation des données, la mise en œuvre d’une connexion stable dans les établissements scolaires et universitaires, mais aussi la numérisation totale de la monnaie.

Rappelons que la RCA a réceptionné en février les infrastructures du projet Dorsale à fibre optique d'Afrique centrale (CAB) qui fournit depuis lors une connexion Internet à haut débit dans l’ensemble du pays.

Samira Njoya

Lire aussi :

Centrafrique : la première couverture par fibre optique est opérationnelle

Au GITEX, le ministère marocain des TIC a signé quatre conventions en faveur de la transformation numérique

Le Maroc s’est fixé l’objectif de devenir un des acteurs majeurs du numérique en Afrique en 2025. Le gouvernement a donc lancé plusieurs stratégies pour accélérer le développement du secteur en partenariat avec des entreprises nationales et internationales.

En marge de la première édition du GITEX Africa, un grand salon de la technologie et des start-up d'Afrique qui s'est ouvert le mercredi 31 mai à Marrakech et s'achève ce vendredi 2 juin, Ghita Mezzour, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, a signé quatre conventions avec plusieurs institutions et ministères.

La première convention — avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’Innovation, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et l’association Maroc numeric cluster — vise à mettre en œuvre la phase pilote du projet « JobInTech ». Ce projet a pour objectif de répondre aux besoins sans cesse croissants de l’économie nationale en matière de talents dans les métiers du digital ; il cible la formation de 15 000 jeunes à horizon 2026.

Mme @MezzourGhita a signé en marge de @GITEXAfrica une convention de partenariat avec le Ministère de l'enseignement supérieur ,@GroupeCDG , @MarocNumCluster

— Ministère Délégué auprès du CG chargé de la TN&RA (@Ministere_TNRA) June 1, 2023

✅former 15.000 jeunes à horizon 2026 pour répondre aux besoins en termes de talents dans les métiers du #Digital. pic.twitter.com/lR1JPyr9Bl

La deuxième convention vise à accompagner et renforcer les capacités des ressources humaines dans la protection des données à caractère personnel par la mise en œuvre du programme « DATA TIKA ». Elle a été paraphée par Mme Mezzour et le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).

En marge de @GITEXAfrica , une 2ème convention a été signée en partenariat avec la @CNDP_Maroc mettant en œuvre le programme « DATA TIKA », qui vise à accompagner et renforcer les capacités des ressources humaines en matière de la protection des données à caractère personnel. pic.twitter.com/Gq6uYsTTTp

— Ministère Délégué auprès du CG chargé de la TN&RA (@Ministere_TNRA) June 1, 2023

C’est avec le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille que la troisième convention de partenariat a été signée. Elle permettra de mettre sur pied un projet de simplification et de digitalisation des parcours usagers avec pour objectif de contribuer à améliorer l’accessibilité et la qualité des prestations de services rendus aux personnes en situation de handicap.

La 3ème convention de partenariat a été signée avec le Ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille , et vise à améliorer l’accessibilité et la qualité des prestations de services rendus aux personnes en situation d'handicap .@GITEXAfrica pic.twitter.com/zE4WuaulpH

— Ministère Délégué auprès du CG chargé de la TN&RA (@Ministere_TNRA) June 1, 2023

La dernière convention de partenariat a été signée avec l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif qui a pour mission de préserver le patrimoine culturel et historique de la ville sainte d’Al Qods et de soutenir les populations. La convention vise à soutenir les projets de transformation numérique et à moderniser la gestion de ladite agence.

La 4ème convention a été signée en partenariat avec le @financesmaroc et @BaytMalAlQuds.

— Ministère Délégué auprès du CG chargé de la TN&RA (@Ministere_TNRA) June 1, 2023

✅Accompagner l’Agence dans la digitalisation du centre culturel marocain à Al Qods , et le rattacher aux services déconcentrés de celle-ci@GITEXAfrica pic.twitter.com/sApy3479Wq

Il faut noter que Mme Mezzour a également signé plusieurs mémorandums d’entente avec plusieurs entreprises nationales et internationales toujours en marge du GITEX. Ces accords permettront de construire des infrastructures numériques et de créer des centaines d’emplois directs et indirects dans le pays d’ici 2 à 5 ans.

Samira Njoya

Lire aussi :

Kenya : la société britannique de boissons Diageo annonce l'ouverture d'un centre numérique à Nairobi

La société britannique de boissons Diageo Plc a récemment annoncé le lancement de son nouveau centre numérique africain (Africa Digital Hub) à Nairobi au Kenya.

Le hub desservira les marchés clés de Diageo en Afrique, notamment le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Ghana, et permettra d’accélérer les plans de transformation numérique de la société sur le continent. Il sera dirigé par Waithera Kabiru, ancienne responsable de Media Futures à EABL (East African Breweries Limited), une société holding basée au Kenya qui fabrique également des boissons.

Lire aussi :

AfriLabs : un réseau panafricain de 419 centres d’innovation à travers 52 pays

La Corée du Sud accompagnera le Kenya dans la construction de cinq villes intelligentes

Le gouvernement du Kenya multiplie les initiatives pour accélérer et concrétiser la transformation numérique du pays. Pour atteindre ses objectifs, l’exécutif compte sur le soutien des partenaires internationaux.

Le ministère kényan des TIC et de l'Economie numérique et le Korea Trade Centre, la branche commerciale du gouvernement coréen, ont signé, le lundi 29 mai à Nairobi, un protocole d’accord visant à établir un plan directeur de ville intelligente qui guidera au développement des cinq villes numériques sélectionnées par le président de la République William Ruto, à savoir Lamu, Dongo Kundu, Athi River, Sagana et Naivasha.

L’accord prévoit également la mise en place d'un système de mobilité intelligente englobant un réseau de transport intelligent qui utilisera des permis de conduire intelligents.

1/6 Today I had the pleasure of joining industry experts and thought leaders at the 'Investing in Smart Cities' session of the African Private Sector Dialogue on the African Continental Free Trade Area (AfCFTA). pic.twitter.com/6cXiBkdHHv

— Eng. John Kipchumba Tanui, MBS (@tanuijohn) May 29, 2023

Selon John Tanui, le secrétaire principal des TIC, le partenariat s’inscrit dans le cadre des stratégies mises sur pied par le gouvernement visant à créer un environnement propice à l'innovation et aux technologies émergentes. « Le gouvernement a créé un environnement favorable par le biais de divers cadres juridiques et réglementaires pour stimuler l'économie numérique du Kenya, tels que la politique nationale en matière de TIC, le schéma directeur de l'économie numérique et le plan directeur national en matière de TIC (2022-2032), entre autres interventions politiques », a déclaré John Tanui.

En effet, à son accession au pouvoir en septembre 2022, William Ruto a affiché son ambition de mettre la technologie numérique au service du développement socio-économique du Kenya. A cet effet, il a notamment prévu divers investissements ayant pour objectif de faire du pays une référence en matière de transformation numérique en Afrique d’ici 2027. Les investissements numériques porteurs de cette vision ont été estimés à 40 milliards de shillings (334 millions $).

Le projet de villes intelligentes devrait non seulement améliorer la qualité de vie des citoyens, mais constituer également un terrain fertile pour la croissance économique et la création d'emplois. Il permettra d’offrir des solutions au pays en réduisant les défis énergétiques par la mise en place, entre autres, de l'Internet des objets (IoT) pour renforcer les écosystèmes et améliorer les nouvelles technologies.

Samira Njoya

Lire aussi :

Projets et ambitions numériques de William Ruto, le nouveau président kényan

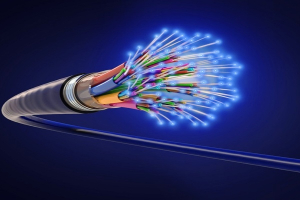

Liquid Dataport relie l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest par fibre optique via Mombasa et Muanda

Pour se développer et rivaliser avec leurs homologues à travers le monde, les entreprises africaines ont besoin d’une connectivité stable avec une faible latence et d’outils numériques pour optimiser leurs activités. Des projets sont mis en œuvre en Afrique pour relever ce défi.

Liquid Dataport, une filiale de Liquid Intelligent Technologies spécialisée dans la connectivité internationale de gros, a annoncé le mercredi 31 mai le lancement de sa nouvelle route en fibre optique reliant Mombasa, au Kenya, à Muanda en République démocratique du Congo (RDC) en passant par l'Ouganda et le Rwanda.

Selon le communiqué de Liquid Dataport, il s'agit de l'itinéraire le plus court entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, qui permettra de réduire de 20 millisecondes le temps de latence des transmissions de données.

Exciting news! We have launched our newest fibre route connecting Mombasa, Kenya, to Muanda on the west coast of the Democratic Republic of Congo, bringing reliable and affordable connectivity to over 40 million people.

— LiquidDataport (@LiquidDataport) May 31, 2023

Learn more: https://t.co/PYk9sMbYex#Africa #Connectivity

« Nous avons un nombre important de clients grossistes, entreprises et hyperscale le long de cette route, et nous les soutenons pleinement dans l'exploitation de leurs réseaux mondiaux. La disponibilité de notre dernière et plus courte route Est-Ouest apporte de nombreux avantages économiques et sociaux avérés, de l'accès aux ressources éducatives en ligne à la création d'emplois et à l'adoption de nouvelles technologies », a déclaré David Eurin, PDG de Liquid Dataport.

Cette dernière route de fibre optique complète la réalisation précédente de Liquid, réalisé en 2019, reliant Dar es Salaam à Muanda sur la côte ouest de la RDC via la Zambie. Elle apportera une connectivité à large bande plus fiable et plus abordable à plus de 40 millions de personnes qui vivent et travaillent dans toutes les grandes villes situées le long de l'itinéraire.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’initiative « One Broadband Africa » de Liquid Intelligent Technologies. La société poursuit sa stratégie de conquête du marché africain et mondial de la connectivité à haut débit et des services numériques. Au cours des derniers mois, elle a renforcé sa présence en Afrique en s’étendant au Nigeria, en Egypte, en Algérie. Elle a signé, le jeudi 25 mai, un accord avec le fournisseur de services télécoms par satellite Viasat visant à fournir des services de connectivité Internet à haut débit en Afrique de l’Ouest.

A en croire Hardy Pemhiwa, le PDG de Liquid Intelligent Technologies, cet axe est-ouest permettra de favoriser l’inclusion numérique en amenant le trafic mondial sur le continent, mais également en réduisant les coûts de l’accès à l’Internet haut débit en Afrique.

Samira Njoya

Lire aussi :

Cassava Technologies investira 250 millions $ dans de nouveaux projets numériques en Afrique du Sud

William Ruto appelle à une adoption générale du PAPSS afin de dynamiser le commerce intra-africain

Le 13 janvier 2022, le système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) a officiellement été lancé en Afrique de l’Ouest. Malgré les avantages impressionnants qu’elle offre, cette solution innovante est peu adoptée jusqu’ici.

L’adoption généralisée du système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) est à la traîne. Le lundi 29 mai à Nairobi, à l’occasion du dialogue du secteur privé africain sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), le président de la République du Kenya, William Ruto (photo), a appelé ses pairs en Afrique à mobiliser les banques centrales et commerciales en vue de leur adhésion au PAPSS.

« Il est également impératif que nous cherchions proactivement à résoudre les disparités entre les monnaies et les obstacles qui en découlent pour le commerce intra-africain. Le commerce ne peut avoir lieu sans systèmes de paiement efficaces et unifiés », a déclaré William Ruto.

« Un mécanisme a été mis en place pour permettre à tous nos commerçants d'effectuer des transactions dans la monnaie locale et nous laissons à l'Afreximbank le soin de régler tous les paiements. Nous n'avons pas besoin de chercher des dollars ; nos hommes d'affaires se concentreront sur la circulation des biens et des services et laisseront la tâche ardue des devises à l'Afreximbank » a-t-il ajouté.

C’est en janvier 2022 que le PAPSS a été lancé, un an après l’opérationnalisation de la Zlecaf. L’objectif est de relier les marchés africains les uns aux autres, permettant ainsi des paiements transfrontaliers instantanés dans les pays respectifs en monnaies africaines locales, qu’il s’agisse des achats, de transfert d’argent, de paiement de salaires, de négociation d’actions et parts ou d’effectuer des transactions commerciales de grande valeur. Le PAPSS devrait permettre à l'Afrique d'économiser 5 milliards par an en coûts de transaction de paiement, selon le président du Ghana, Nana Akufo-Addo.

Pour William Ruto, il est donc urgent de prendre les premières mesures pour se débarrasser du dollar américain et se mobiliser pour l’adoption du PAPSS. Rappelons qu’à ce jour, le réseau PAPSS comprend neuf banques centrales, 40 banques commerciales et quatre commutateurs.

Samira Njoya

Lire aussi :

La fintech MFS Africa rejoint le système de paiement et de règlement panafricain de la Zlecaf

Egypte : le ministère des TIC s’associe à la GIZ pour la mise en œuvre du projet de soutien à l'administration en ligne

L’Egypte ambitionne de numériser l’ensemble des services administratifs et favoriser l’accès à Internet dans tout le pays. Pour réaliser ces objectifs, le gouvernement travaille avec plusieurs partenaires parmi lesquels la coopération allemande.

Le ministère des Communications et des Technologies de l'information (MCTI) a annoncé, le mercredi 31 mai, la signature d’un protocole de coopération avec l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) visant à mettre en œuvre la première phase du projet « Supporting e-Government and Innovation in the Public Administration (InnoPA) ».

Dans le cadre de cet accord, la GIZ soutiendra l'innovation dans la transformation numérique et la promotion de l'e-gouvernement en Egypte. L’accord inclut également la construction d'un laboratoire d'innovation dans le domaine des applications gouvernementales visant à établir un incubateur pour les entreprises émergentes, les petites et moyennes, qui souhaitent créer de nouvelles applications, afin de fournir des services gouvernementaux d'une manière accessible aux citoyens.

Selon le Amr Talaat, le ministre des Communications et des Technologies de l’information, la signature de ce protocole s’inscrit dans le cadre de la « stratégie numérique de l'Egypte et les efforts déployés pour promouvoir les transactions numériques dans tous les aspects de la vie, et pour parvenir à la transformation du gouvernement numérique participatif sans papier qui s'appuie sur une infrastructure solide et sécurisée ».

En effet ces dix dernières années, le gouvernement égyptien n’a cessé de conjuguer des efforts pour développer son administration. Grâce aux réformes et aux projets phares de la stratégie numérique, l’Egypte a fait un bond de 37 places entre 2003 et 2022 dans le classement mondial des Etats qui placent le numérique au cœur de leur gouvernance. L' Egypte est aujourd’hui le 6e pays africain fournissant des services publics en ligne, selon un sous-indicateur de l’indice onusien de développement de l’e-gouvernement (EGDI).

Selon Amr Talaat, cet accord constitue un nouveau bond en avant pour l'Egypte numérique et dans la coopération constructive entre les gouvernements allemand et égyptien.

Samira Njoya

Lire aussi :

L’Egypte et l’Allemagne envisagent de renforcer leur coopération dans la transformation numérique