Médias : le gouvernement sénégalais veut adapter le CNRA pour une meilleure régulation à l’ère du numérique

Les nouveaux médias (réseaux sociaux, blogs, plateformes vidéo) constituent désormais, en Afrique comme ailleurs, les espaces privilégiés d’information des jeunes. Face à la propagation de la désinformation, des discours de haine et de multiples dérives sur ces canaux longtemps délaissés, la régulation est devenue une urgente nécessité.

Réuni en Conseil des ministres le mercredi 7 janvier 2026, le gouvernement du Sénégal a adopté le projet de loi portant création du Conseil national de régulation des médias (CNRM). Cette nouvelle institution qui doit succéder au Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) mis en place en 2006, marque une profonde refonte du cadre légal pour mieux répondre aux mutations numériques et aux nouveaux usages de l’information.

Selon le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, cette réforme du régulateur vise à « adapter la régulation aux mutations technologiques, protéger les droits, renforcer la responsabilité des acteurs et consolider la démocratie ». Le texte juridique s’inscrira « dans les bonnes pratiques internationales en matière de régulation des médias et de communication numérique, en tenant compte des recommandations des instances régionales et internationales ».

En deux décennies, le paysage médiatique africain, notamment sénégalais s’est en effet métamorphosé sous l’effet de la numérisation, de la montée en puissance des plateformes sociales et de la multiplication des créateurs de contenus indépendants. Désormais, la régulation veut s’étendre à un espace public hybride, où la frontière entre médias traditionnels et numériques s’estompe. Le CNRM aura pour mission de superviser les plateformes numériques et les créateurs de contenu diffusant de l’information au public.

Cette approche s’inscrit dans une dynamique mondiale où les États cherchent à concilier protection des libertés et responsabilité numérique, face aux défis que posent les fake news et la manipulation de l’opinion sur Internet. « Lorsqu’ils participent à l’espace public de l’information, ils doivent être soumis à des principes de responsabilité, au même titre que les médias traditionnels », explique Habibou Dia, directeur de la communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Cette orientation vise à établir un cadre équitable, à promouvoir une éthique commune et à lutter contre la désinformation, tout en préservant la liberté d’expression.

L’adoption du projet de loi en Conseil des ministres n’est qu’un premier jalon. Le texte sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale pour examen et adoption définitive. Sa mise en œuvre concrète marquera l’entrée du Sénégal dans une nouvelle ère de la régulation médiatique : celle d’un modèle intégré, inclusif et adapté à l’économie numérique.

Lire aussi: Le Sénégal et l’Azerbaïdjan posent les bases d’un partenariat renforcé dans le numérique

La Guinée a lancé Univ Connect, l’interconnexion par fibre de ses institutions universitaires

Moderniser l'enseignement supérieur et booster la recherche est l’un des objectifs que s’est fixés la Guinée pour se doter d’une jeunesse compétente et entreprenante. Le gouvernement voit dans le recours au numérique un atout pour l’atteinte de ses objectifs.

Sous la présidence de la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou (photo), la Guinée a officiellement lancé fin décembre 2025 « Univ Connect ». Ce projet d’interconnexion par fibre optique des institutions d’enseignement supérieur (IES), piloté par l’Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique (ANSUTEN), vise à doter les campus du pays d’une infrastructure Internet plus rapide, plus stable et mieux sécurisée.

« Cette initiative constitue une étape déterminante dans l’accompagnement de l’évolution numérique du secteur éducatif en Guinée, et permettra à nos établissements d’offrir des services académiques à la hauteur des standards internationaux », a déclaré l’ANSUTEN.

Sur le plan opérationnel, 13 sites sont déjà raccordés à la fibre nationale, selon les informations communiquées lors du lancement. 9 sont déjà totalement fonctionnels, et 4 sont en cours de mise en service. Quatre sites supplémentaires sont par ailleurs annoncés en phase de déploiement. À terme, le programme prévoit la connectivité et l’interconnexion de 17 institutions d’enseignement supérieur, afin de constituer un réseau universitaire haut débit et sécurisé à l’échelle du pays.

Selon l’ANSUTEN, ce projet s'inscrit dans la dynamique de la transformation numérique impulsée par le gouvernement dans le cadre du programme socio-économique durable Simandou 2040. Il vise à renforcer l'accès à une infrastructure numérique moderne et fiable pour les universités et établissements d’enseignement supérieur privés à travers la Guinée.

Au-delà de l’accès Internet, l’enjeu est de créer un véritable « réseau académique » permettant aux établissements de partager des ressources et de moderniser leurs services. Univ Connect doit faciliter l’accès aux bibliothèques numériques, aux plateformes d’apprentissage en ligne et aux outils de recherche, tout en améliorant la qualité des échanges entre près de 80 000 enseignants, chercheurs et étudiants.

L’interconnexion ouvre la voie à des usages plus intensifs : visioconférence, cours hybrides, collaboration interuniversitaire, accès aux bases de données scientifiques et hébergement d’applications pédagogiques. À moyen terme, ce socle pourrait soutenir des plateformes nationales de recherche et d’innovation.

Reste un défi de pérennité. L’impact à long terme de ce réseau universitaire dépendra de l’entretien des équipements, de la robustesse des réseaux internes sur les campus, de la disponibilité énergétique et de la mise en place de standards de cybersécurité. Autrement dit, la fibre n’est qu’un socle : pour atteindre les standards internationaux visés, il faudra aussi une gouvernance durable.

Muriel EDJO

Lire aussi: La Guinée adopte Trésor Pay comme guichet unique numérique pour les paiements publics

Sénégal : des antennes satellites annoncées en 2026 pour connecter gratuitement 1 million de personnes

Selon GSMA, le Sénégal affiche une couverture 4G quasi généralisée, atteignant 97 % de la population, et une 5G couvrant environ 39 %, principalement dans les grandes agglomérations. Les zones rurales demeurent mal couvertes.

Le Sénégal accélère sa marche vers la connectivité universelle. Lors de son message à la nation le mercredi 31 décembre 2025, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a annoncé un programme de déploiement d’antennes satellitaires au cours de l’année 2026. Cet investissement contribuera à l’accès gratuit à Internet pour près d’un million de personnes, a-t-il déclaré. La mesure devrait profiter en priorité aux zones rurales et aux quartiers périphériques faiblement couverts par les réseaux télécoms.

Dans son étude « Stimuler la transformation numérique de l’économie au Sénégal. Opportunité, recommandations politiques et rôle du mobile », dévoilée le 5 décembre 2025, l’Association mondiale des opérateurs mobiles (GSMA) indique que le Sénégal affiche une couverture 4G quasi généralisée, atteignant 97 % de la population, et une 5G couvrant environ 39 %, principalement dans les grandes agglomérations. Sur une population d’environ 18 millions d’habitants, environ 9,9 millions de personnes utilisent des services mobiles, soit près de 52 % de la population totale. Seuls 8,16 millions de Sénégalais utilisent l’internet mobile haut débit, soit près de 42 % de la population.

Le choix d’antennes satellite répond à une contrainte simple : raccorder tout le territoire par fibre optique prend du temps et coûte cher. Les solutions récentes, portées par des constellations en orbite basse, promettent une mise en service plus rapide, y compris dans les zones difficiles d’accès. Pour l’instant, aucune précision n’a été apportée sur le modèle d’usage de ces antennes. Mais l’impact réel du service internet qu’elles promettent laisse entrevoir plusieurs possibilités.

Plusieurs gains en perspective

Dans l’éducation, l’enjeu est majeur. Un accès régulier peut donner aux enseignants des ressources actualisées, faciliter les cours à distance et offrir aux élèves des bibliothèques numériques et des exercices interactifs. Pour les étudiants éloignés des campus, la connexion devient un facteur de réussite autant qu’un gain financier, en réduisant la dépendance aux cybercafés et aux forfaits.

Côté santé, la télémédecine pourrait gagner du terrain : télé-expertise entre postes de santé et hôpitaux, transmission plus rapide de dossiers, suivi de patients chroniques et formation continue du personnel. Dans les zones enclavées, l’internet devient aussi un outil d’alerte et de coordination, utile en cas d’épidémie ou d’urgence.

L’enjeu est aussi économique. Pour les micro-entrepreneurs, l’accès gratuit ouvre la porte au commerce en ligne, aux paiements numériques, au marketing via les réseaux sociaux et à l’information sur les prix agricoles ou les opportunités de marché. Les administrations y voient un accélérateur de la dématérialisation : état civil, démarches sociales, informations fiscales, alertes et communication de proximité.

Lire aussi:

Les opérateurs télécoms africains s’entendent pour des smartphones de qualité à 30-40$

« Avec EA Sports, nous voulons inscrire l’Afrique et ses talents sur la carte mondiale de l’eSport » : Muriel Cissé (Orange)

A la veille de la grande finale de l’Orange EA SPORTS FC™ 26 qui s’est déroulée à Casablanca à l’espace Sacré-Cœur les 19 et 20 décembre, la directrice Communication commerciale, Marque et Sponsoring d’Orange Afrique et Moyen-Orient (OMEA), est revenue sur l’évolution du tournoi, les ambitions d’Orange et son impact dans l’écosystème esportif africain, avec sa vision résolument inclusive et responsable.

Avant, c’était le tournoi Orange eSport Experience. Aujourd’hui, on parle d’Orange EA SPORTS FC™ 26. Qu'est-ce qui a changé à part le nom, et pourquoi ?

Effectivement, le tournoi Orange eSport Experience a existé pendant sept ans, avec plusieurs éditions. Aujourd’hui, nous avions besoin d’apporter davantage de valeur à ce tournoi. C’est ainsi que nous avons saisi l’opportunité d’un partenariat avec EA Sports, un acteur essentiel du gaming. Ce partenariat nous permet d’augmenter la crédibilité et la visibilité de notre compétition, mais aussi d’offrir à nos gamers le tout nouveau jeu EA Sports FC 26, sur lequel ils vont compétir.

La nouvelle formule réunit 15 pays d'Afrique (sur les 17 filiales Orange), auxquels s'ajoute La Réunion, qui s'allie à Orange Afrique et Moyen-Orient (OMEA) pour cette édition. C’est une innovation. L'objectif est de montrer que l'Afrique ainsi que ses jeunes talents ont toute leur place sur la scène mondiale du eSport. Ce partenariat avec un leader du gaming va nous y aider.

Au niveau de la stratégie d'Orange pour le développement de l’eSport en Afrique et au Moyen-Orient, comment cette édition s'inscrit-elle dans cette stratégie ?

C'est une continuité. L'ambition d'Orange dans l’eSport depuis 2016 est d'abord cohérente avec notre activité de fourniture d'accès Internet, le haut débit étant fondamental pour les jeux en ligne et la diffusion des tournois. Le second objectif est l'inclusion. Pendant longtemps, nos champions locaux avaient des difficultés à accéder aux tournois internationaux. L'un de nos objectifs initiaux était de promouvoir l’eSport, de structurer les écosystèmes locaux et de le rendre accessible à tous.

Grâce aux tournois Orange eSport Experience organisés dans de nombreux pays depuis 2018, nous avons permis aux joueurs de se confronter entre eux et de gagner en visibilité. Cela a participé à l'émergence ou au renforcement d'écosystèmes existants qui aboutissent aujourd'hui à la création de fédérations dans plusieurs pays. Nous restons en droite ligne de cette ambition initiale : promouvoir l'eSport, faire émerger les talents locaux, leur offrir des expériences qualitatives et les confronter à l'international.

« Nous restons en droite ligne de cette ambition initiale : promouvoir l'eSport, faire émerger les talents locaux, leur offrir des expériences qualitatives et les confronter à l'international. »

L'aspect inclusion est également central dans notre vision responsable et éthique. Nous voulons rendre l'eSport accessible à tous les jeunes et plus inclusif en termes de genre. D'ailleurs, lors de notre finale à Casablanca, nous accueillerons des eSportives, notamment du Cameroun et du Maroc.

Quel est aujourd’hui le bilan chiffré de cet engagement d'Orange dans l'eSport depuis son lancement ?

Nous avons organisé cinq éditions panafricaines depuis 2018, permettant à nos sportifs de se rencontrer et d'évoluer. Le bilan est positif à plusieurs niveaux. Nous avons contribué à la structuration d'écosystèmes embryonnaires dans nos pays, en travaillant avec des associations locales. Aujourd'hui, on observe la création de fédérations dans plusieurs pays comme le Cameroun ou le Sénégal et d’autres. Orange a fortement participé à cette émergence et à cette professionnalisation.

En termes de chiffres, le gaming est la première industrie mondiale du divertissement devant le cinéma et la musique. Sur l’Afrique, bien que nous n’ayons pas beaucoup d’études, nous notons que le eSport est en plein développement en Afrique. Statista évoque plus de 420 millions de joueurs d'ici 2026 et un taux de pénétration des gamers à 27% sur le continent. Orange, en tant qu'opérateur majeur dans la zone Afrique et Moyen-Orient, veut continuer à participer activement à cette dynamique.

« Nous notons que le eSport est en plein développement en Afrique. Statista évoque plus de 420 millions de joueurs d'ici 2026 […] »

Pour cet événement, quels moyens sont déployés pour garantir une expérience exceptionnelle pour les joueurs et les spectateurs, compte tenu de la dispersion géographique ?

Les technologies de pointe que nous apportons aux jeunes esportifs sont d'abord le haut débit, via la fibre et la 5G que nous déployons sur nos marchés. Elles permettent aux joueurs de compétir avec une latence minimale et de rendre les tournois visibles. Au-delà de cette connectivité de base, nous utilisons nos plateformes comme Max it, présente sur 16 marchés avec 22 millions d'utilisateurs actifs pour promouvoir le eSport.

Notre super application Max it va davantage intégrer le eSport et le gaming. Par exemple, le tournoi de Casablanca sera diffusé en direct en streaming sur Max it. Nous prévoyons d'y développer un "corner" dédié avec des contenus pertinents : streaming de matchs, offres, mais aussi des contenus éducatifs et exclusifs réalisés avec des gamers internationaux connus pour conseiller nos talents locaux. L'idée est d'apporter une vraie valeur ajoutée à cette communauté à travers Max it.

La grande finale aura lieu à Casablanca les 19 et 20 décembre. Quels sont les enjeux pour les vainqueurs locaux qui représentent leur pays, et quel impact régional attendez-vous de cet événement ?

Pour nos champions, c'est d'abord un enjeu national ; ils font vibrer la fibre patriotique, d'autant que ce tournoi est focalisé sur le football virtuel (EA Sports FC 26), en cohérence avec notre engagement historique dans le football. À titre individuel, cela leur permet de se bonifier.

En termes de perspectives, tous les champions présents sont d'office qualifiés pour un futur tournoi EA SPORTS FC™ Mobile prévu mi-2026. Cette compétition réunira, au-delà des pays d'OMEA, des pays européens d'Orange, permettant à nos champions de se mesurer à des joueurs du monde entier.

Par ailleurs, le super gagnant du tournoi actuel bénéficiera aussi d'un voyage VIP au Real Madrid.

La visibilité est également un enjeu majeur, avec une diffusion sur Max it, YouTube et FCM TV (la chaîne d'EA Sports FC).

Concernant l'impact régional, cette large diffusion multiplie l'audience et nous espérons susciter des vocations. Organiser un tel tournoi à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2026 démontre l'importance du eSport pour Orange. Nous souhaitons confirmer notre engagement à soutenir cet écosystème, sa réglementation et favoriser la création de fédérations, pour porter nos champions au plus haut niveau international.

Orange parle d'une vision d'« eSport responsable », soutenue par le programme #ForGoodConnection. Que signifie concrètement cet engagement et quelles actions sont menées en marge de la compétition ?

Le programme #ForGoodConnection nous permet de sensibiliser au cyberharcèlement. Il y a environ deux ans, Orange a lancé en Europe des "safe zones" dans certains jeux : des zones virtuelles où un joueur victime de harcèlement peut trouver des contacts d’associations par exemple et un accompagnement.

Notre approche responsable se concentre donc sur l'inclusion de tous et la sensibilisation au cyberharcèlement ainsi qu'à l'usage responsable des écrans, une problématique importante dans l'eSport. #ForGoodConnection est un programme permanent, intégré dans ce tournoi mais qui s'étend sur toute l'année.

Notre action concrète dans ce tournoi a été d'intégrer des joueuses dans le tournoi pour promouvoir l'inclusion des femmes dans le eSport.

« Notre action concrète dans ce tournoi a été d'intégrer des joueuses dans le tournoi pour promouvoir l'inclusion des femmes dans le eSport. »

Quels défis avez-vous relevés pour organiser un tournoi regroupant 15 pays d'Afrique et La Réunion ?

L'héritage et l'expérience des précédentes éditions d'Orange eSport Experience nous ont été précieux. Nos équipes, basées à Londres, à Casablanca (OMEA) et dans les pays, se sont aguerries à l'organisation d'événements eSport. Nous nous sommes aussi appuyés sur une agence spécialisée. Ce travail d'équipe et cette synergie nous ont permis de surmonter les obstacles pour créer ce bel événement.

Les défis logistiques étaient nombreux, notamment l'obtention des visas pour amener tous les joueurs au Maroc, mais ils ont quasiment tous obtenu des visas. Organiser cet événement juste avant la CAN TotalEnergies Maroc 2026 ajoutait une certaine complexité. En nous y prenant à temps et grâce à l'expérience collective, nous avons pu relever ces défis.

Au-delà des joueurs professionnels, comment Orange parvient-elle à impliquer et fédérer les communautés locales et les amateurs dans chaque pays ?

Les phases nationales sont souvent organisées de manière très professionnelle dans des salles qui accueillent du public, créant ainsi un événement local. Ces finales nationales sont aussi fréquemment diffusées sur les plateformes locales, touchant un public plus large d'amateurs.

Dans certains pays, nous sponsorisons également des salles publiques de jeu où nous organisons des activités de sensibilisation et des « activations » autour de petits matchs. L'objectif est de promouvoir globalement l'eSport auprès d'un public large et de ne pas en faire un écosystème réservé aux seuls professionnels.

Quelles sont les perspectives d'Orange dans l'eSport en Afrique ?

La grande perspective, c'est le tournoi international prévu pour juin-juillet 2026. Ce sera la prochaine étape majeure : un tournoi EA SPORTS FC™ Mobile qui rassemblera non seulement les pays d'Afrique et du Moyen-Orient d'Orange, mais aussi certaines de nos filiales européennes. Cela créera une véritable rencontre internationale, offrant à nos champions africains une vitrine et une expérience de compétition à une échelle globale. Le projet est en cours de finalisation, mais il incarne parfaitement la suite de notre engagement à inspirer la jeunesse, à renforcer la notoriété du eSport et à soutenir l’innovation et la passion.

Propos recueillis par Muriel Edjo

Lire aussi:

Orange signe un accord pour diffuser des matchs de la CAN via la super app Max it

Orange mobilise ses solutions numériques pour la CAN Maroc 2025

Innovation, formation, e-paiement… : Smart Africa signe de nouveaux accords de collaboration

La transformation numérique de l’Afrique repose sur l’articulation de multiples composantes stratégiques. L’absence d’un seul de ces maillons compromettrait l’entrée du continent dans l’ère 4.0. C’est pour garantir cette cohérence que Smart Africa œuvre à fédérer l’ensemble des parties prenantes.

Le Transform Africa Summit (TAS) 2025, organisé à Conakry, a été, jeudi 13 novembre, le théâtre d’une série de pré-engagements stratégiques destinés à soutenir davantage la transformation numérique du continent. En une journée, Smart Africa a conclu plusieurs mémorandums d’entente (MoU) et un contrat avec des partenaires publics et privés autour d’un même cap : renforcer la souveraineté numérique africaine et préparer l’émergence d’un marché unique numérique d’ici 2030. Au cœur de ces accords : la jeunesse, l’innovation, l’inclusion financière, les données, les compétences numériques, la gestion des domaines Internet et le leadership féminin.

La jeunesse en première ligne

Le premier axe fort concerne la jeunesse. Un MoU renforce la collaboration entre Smart Africa et YouthConnekt Africa pour appuyer la transformation numérique portée par les jeunes sur le continent. L’accord s’appuie sur des structures déjà en place — les Smart Africa Youth Chapters et les YouthConnekt Country Chapters — afin de favoriser la collaboration entre jeunes innovateurs, développer le mentorat et l’entrepreneuriat, et encourager l’émergence de solutions numériques africaines. Les deux institutions prévoient de co-organiser des programmes lors de leurs grands rendez-vous, notamment le Transform Africa Summit et le YouthConnekt Africa Summit, pour donner davantage de visibilité aux initiatives des jeunes et renforcer leur contribution à l’économie numérique africaine.

Paiements numériques

Autre pilier de ces annonces : la finance digitale. Un accord majeur lie désormais Smart Africa et Visa autour d’une vision commune : faire des services digitaux et des paiements électroniques un puissant levier de développement économique. Ce MoU, signé entre Lacina Koné (photo, à droite), directeur de Smart Africa, et Mina Abdo (photo, à gauche), responsable des partenariats pour l’Afrique subsaharienne chez Visa, couvre notamment la numérisation des services publics, l’extension des infrastructures de paiement digital, la promotion de l’inclusion financière, le soutien au e-commerce et à la facilitation des échanges, ainsi que l’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat dans les pays membres. L’objectif est de consolider l’économie numérique africaine et de contribuer à la réalisation d’un marché unique numérique africain à l’horizon 2030, en facilitant les transactions électroniques au sein et entre les États.

Un pilote pour l’échange sécurisé de données

Au-delà des paiements, la circulation sécurisée des données est identifiée comme une brique centrale du futur marché unique numérique. Smart Africa a signé un contrat avec Ascend Digital Solutions pour piloter la plateforme Smart Africa Data Exchange (SADX). La solution vise à mettre en place un système d’échange de données sécurisé, interopérable et fondé sur des standards ouverts. Cette plateforme doit permettre des services transfrontaliers plus fluides, une vérification d’identité numérique fiable et un partage sécurisé de données entre États. Un pilote sera déployé dans trois États membres — le Bénin, le Ghana et le Rwanda — dans le cadre de la Smart Africa Trust Alliance (SATA). Elle constitue une étape décisive vers l’extension, à l’échelle continentale, de services numériques transfrontaliers.

Former aux compétences du futur

La transformation numérique reste illusoire sans compétences adaptées. Un autre MoU, signé entre Smart Africa et le gouvernement gambien, encadre le déploiement de la Smart Africa Digital Academy (SADA) dans le pays. Ce partenariat vise à structurer et coordonner les programmes de renforcement des capacités numériques, impliquer l’ensemble des parties prenantes nationales et aligner ces efforts avec les priorités de transformation digitale de la Gambie. SADA Gambie ciblera en priorité les décideurs publics, les jeunes, les femmes et les agents du secteur public. L’ambition est de mettre en place des mécanismes pérennes de formation continue, adossés aux infrastructures nationales, avec un système de suivi-évaluation pour mesurer concrètement l’impact des actions.

Noms de domaine et cybersécurité

La souveraineté numérique passe aussi par la maîtrise des ressources critiques de l’Internet, à commencer par les noms de domaine. Smart Africa a signé un MoU avec l’Africa Top Level Domains Organisation (AFTLD) pour consolider cet enjeu souvent méconnu. L’accord prévoit le renforcement des capacités autour de la gestion des domaines nationaux de premier niveau (ccTLD), l’harmonisation des politiques, la promotion de l’innovation dans cet écosystème et le renforcement de la cybersécurité liée à la gestion des noms de domaine. Il vise également à porter une voix africaine plus unifiée dans la gouvernance mondiale de l’Internet, un enjeu stratégique pour la maîtrise des ressources numériques critiques du continent.

Genre et leadership

Un MoU entre Smart Africa et Women Political Leaders place explicitement le genre au cœur de la transformation numérique africaine. L’accord vise à promouvoir une transformation numérique sensible au genre, renforcer le leadership numérique des femmes, soutenir leur entrepreneuriat numérique et accroître leur influence dans les politiques et la gouvernance du numérique. Les activités envisagées incluent des programmes de leadership, des initiatives conjointes, la production d’analyses basées sur les données et l’organisation d’événements de haut niveau centrés sur la place des femmes dans le digital.

Avec cette série de signatures au TAS 2025, Conakry s’est imposé comme le décor d’un nouveau chapitre de la coopération numérique africaine. Smart Africa y confirme son rôle de plateforme panafricaine de mise en synergie des États, du secteur privé et des organisations internationales. Reste désormais à transformer ces engagements en réalisations concrètes, dans les capitales, les régions et les territoires du continent.

Muriel EDJO

Lire aussi:

IA en Afrique : des acteurs majeurs s’unissent pour des modèles de langage inclusifs et souverains

IA en Afrique : des acteurs majeurs s’unissent pour des modèles de langage inclusifs et souverains

Au cours de l'année écoulée, l'intelligence artificielle (IA) et son potentiel transformateur ont retenu l'attention du monde entier. Le potentiel de l'IA pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030 est désormais bien établi. En Afrique, il devient urgent de s’approprier pleinement la technologie.

L’Association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA) s’est alliée aux six sociétés de téléphonie mobile majeures d’Afrique (Airtel, Axian Telecom, Ethio Telecom, MTN, Orange, Vodacom) pour lancer une collaboration panafricaine ambitieuse. Baptisée « AI Language Models in Africa, By Africa, For Africa », cette initiative, dévoilée le mardi 21 octobre à Kigali, au Rwanda, en marge du Mobile World Congress, a pour mission de développer des modèles de langage inclusifs, conçus pour et par le continent. Objectif : garantir que les langues, les cultures et les savoirs africains trouvent leur juste place dans l’avenir numérique mondial.

Angela Wamola, responsable Afrique chez GSMA, a déclaré que « la diversité linguistique et culturelle de l'Afrique est l'une de nos plus grandes forces, mais elle a trop souvent été négligée dans le développement des systèmes d'IA mondiaux. Cette initiative vise à transformer ce défi en opportunité : renforcer les capacités africaines en matière d'IA, favoriser l'innovation dans les industries locales et veiller à ce que l'Afrique façonne l'avenir numérique selon ses propres conditions. En travaillant ensemble, nous pouvons rendre l'IA plus inclusive, plus pertinente et plus représentative du monde dans lequel nous vivons ».

Orange, qui devance la coalition sur cette problématique, jouera un rôle déterminant dans les travaux. Le 27 novembre 2024, la société française avait signé un partenariat avec OpenAI et Meta pour développer des intelligences artificielles capables de reconnaître et d’interagir avec les langues africaines. Les fruits de cette collaboration devaient non seulement permettre à Orange d’améliorer son service client en langues maternelles africaines, rendant ainsi l’expérience utilisateur plus fluide et accessible, mais aussi contribuer à des projets non commerciaux, notamment dans les secteurs de la santé publique et de l’éducation.

Combler le fossé linguistique numérique

La coalition formée par GSMA, qui réunit également des acteurs du numérique ainsi que des laboratoires de recherche et des start-up innovantes comme African Population for Health Research Center (APHRC), Cassava Technologies, Masakhane African Languages Hub, The World Sandbox Alliance, Lelapa AI, Pawa AI, Qhala, entend combler un fossé critique en matière de données, de puissance de calcul, de talents et de politiques publiques.

La grande majorité des modèles de langage dominants sont aujourd'hui entraînés sur un nombre restreint de langues dites globales, laissant la riche diversité linguistique de l'Afrique – avec ses milliers de langues – gravement sous-représentée. Ce « fossé linguistique » actuel de l'IA marginalise des milliards d'utilisateurs potentiels. Sans modèles adaptés, les populations africaines ne peuvent pas bénéficier pleinement des avancées de l'IA dans des domaines essentiels comme l'éducation, la santé, l'agriculture ou les services publics.

Une proportion croissante de la population est connectée et utilise l'Internet mobile, et le taux de pénétration des smartphones devrait atteindre 88 % d'ici 2030, créant ainsi de nouvelles opportunités pour l'inclusion numérique et l'utilisation de services basés sur l'IA. L'Afrique ne représente que 2,5 % du marché mondial de l'IA, mais selon des estimations récentes, l'IA pourrait faire progresser l'économie africaine de 2900 milliards de dollars d'ici 2030, soit l'équivalent d'une augmentation de 3 % de la croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB).

Une étude de faisabilité menée par la GSMA et ses partenaires a confirmé la viabilité technique et économique de modèles de langage conçus localement. La clé du succès réside dans la coordination des efforts pour éviter la dispersion des énergies. La coalition s'organisera donc en groupes de travail thématiques – données, calcul, talents, politiques – et rendra publics ses progrès lors des prochains événements de la GSMA.

Un enjeu de souveraineté et de pertinence locale

Au-delà du symbole, cette initiative représente un enjeu stratégique pour le développement et la souveraineté numérique du continent. Maîtriser les données, les modèles de base et les normes techniques est essentiel pour réduire la dépendance aux plateformes et technologies externes.

Surtout, des modèles entraînés sur des données africaines permettront le développement d'applications ancrées dans les réalités locales. On peut ainsi imaginer des assistants vocaux comprenant le wolof, le swahili ou l'amharique, des outils de triage médical adaptés aux contextes locaux, des contenus pédagogiques contextualisés ou des agents de service public accessibles à tous, y compris dans les langues les plus parlées. GSMA déplore le fait « qu'en Afrique, plus de 2000 langues sont parlées, mais seule une fraction d'entre elles sont prises en charge par les systèmes numériques ou les modèles d'IA. Ce manque d'inclusion risque d'aggraver les fractures numériques et économiques existantes ».

Quatre chantiers prioritaires pour un développement durable

Le plan de cette alliance repose sur quatre chantiers essentiels, avec des défis à chaque niveau. D'abord, les données : il s'agit de rassembler des millions de mots et de phrases dans nos langues africaines, dans le respect strict du consentement et de l'anonymisation, en incluant aussi bien les langues principales que les dialectes locaux et même la langue parlée, sans favoriser uniquement les villes ou les élites. Ensuite, la puissance informatique : entraîner ces intelligences artificielles demande des ordinateurs extrêmement puissants et coûteux ; l'idée est donc que les partenaires mettent leurs ressources en commun pour réduire les coûts et garantir la sécurité des informations. Le troisième défi est celui des talents : il faut former des experts africains en intelligence artificielle et leur offrir des carrières suffisamment attractives pour qu'ils restent sur le continent et fassent grandir cette nouvelle industrie, au-delà des simples projets tests. Enfin, les règles du jeu : les gouvernements doivent aider en créant un cadre juridique clair qui encourage l'innovation et les investissements, tout en protégeant les données des citoyens et en s'assurant que ces nouvelles technologies profitent à tous.

Une feuille de route claire et un appel à la collaboration

Les effets attendus sont structurés dans le temps : des prototypes et benchmarks spécifiques à court terme, des applications sectorielles concrètes à moyen terme (bots clients, outils pour créateurs), et, à long terme, l'émergence d'une capacité africaine autonome en IA, capable de porter des champions locaux et d’irriguer tout l’écosystème.

Les conditions de réussite identifiées incluent une gouvernance transparente, des financements allant au-delà du stade du prototype, une forte interopérabilité technique pour éviter des initiatives isolées et une transparence absolue sur les performances et les biais des modèles.

La coalition lance un appel solennel à l'ensemble de l'écosystème – start-up, universités, industries créatives, société civile, bailleurs de fonds et grandes entreprises technologiques – pour contribuer à cet effort collectif par des données, de la puissance de calcul, des compétences, des cas d'usage ou un soutien financier.

Muriel EDJO

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Orange collabore avec Meta et OpenAI pour entraîner l’IA aux langues africaines

Microsoft met fin à Windows 10 : les utilisateurs invités à migrer vers Windows 11

Il y a dix ans, Microsoft lançait son nouveau système d’exploitation pour succéder à Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. En 2020, le logiciel était déjà installé sur plus d’un milliard d'appareils dans le monde, incluant les ordinateurs fixes et portables, les consoles Xbox One et les casques HoloLens.

Depuis le mardi 14 octobre, le support technique pour Windows 10 a pris fin. Cela signifie la fin des mises à jour logicielles gratuites via Windows Update, de l’assistance technique et des correctifs de sécurité automatiques. Microsoft oriente désormais les utilisateurs vers Windows 11, une version présentée comme plus sécurisée, plus simple à prendre en main et plus rapide.

Pour les utilisateurs ayant déjà effectué la migration, rien ne change. En revanche, ceux qui n'ont pas encore franchi le pas s'exposent à des risques accrus, notamment des cyberattaques, comme l’a alerté l’Agence nigérienne des systèmes d’information (ANSI) dès le dimanche 12 octobre 2025, en recommandant vivement la migration aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens.

Pour effectuer le passage vers Windows 11, Microsoft impose une configuration matérielle minimale : un processeur compatible 64 bits avec au moins 2 cœurs et une fréquence de 1 GHz ; 4 Go de RAM ; 64 Go d’espace de stockage ; une carte graphique compatible DirectX 12 avec un pilote WDDM 2.0. Pour les personnes moins à l’aise avec l’informatique, Microsoft propose un outil gratuit, PC Health Check (Contrôle d’intégrité du PC), qui effectue cette vérification automatiquement.

La procédure est simple. Il faut télécharger et installer l’application depuis le site officiel de Microsoft (recherchez « télécharger PC Health Check » sur un moteur de recherche). Puis lancez l’application et exécutez le test de compatibilité. L’outil indiquera clairement si la machine peut exécuter Windows 11. En cas d’incompatibilité, il précisera quel critère n’est pas respecté.

Si l’ordinateur est compatible, la mise à jour vers Windows 11 est recommandée. Si ce n’est pas le cas, tout n’est pas perdu. Microsoft propose un programme payant nommé « Extended Security Updates » (ESU), qui constitue un filet de sécurité jusqu’en 2028. Toutefois, comme le précise l’ANSI, ce programme permet uniquement de recevoir les correctifs de sécurité critiques et importants, et seulement pour les appareils sous licence valide. Il est aussi possible de rester sur Windows 10 sans souscrire au programme ESU, mais cette option comporte des risques.

Lire aussi:

Kenya, Microsoft Deepen Talks on Digital Transformation and AI Integration

NITDA, Microsoft Deepen Partnership to Advance Nigeria’s Digital Transformation

Microsoft Invests $1 Million in AI Skilling Initiative to Train One Million Nigerians

Les candidatures pour le Faso Digital 2025 ouvertes jusqu’au 30 septembre

Le Faso Digital 2025 lance un concours d'innovation digitale pour promouvoir des solutions numériques locales. L'événement virtuel qui se déroulera du 18 au 25 octobre vise à récompenser les projets innovants répondant aux défis de résilience, de sécurité, d’éducation, de santé, d’agriculture et de gouvernance au Burkina Faso. Ouvertes aux start-up, développeurs et chercheurs, les candidatures sont acceptées jusqu'au 30 septembre. Cliquer ici pour s’inscrire.

Lire aussi:

Le Burkina Faso poursuit la transformation numérique de son secteur éducatif

Mobile Money : 18 ans d’innovation en Afrique et des opportunités à saisir

Portée par l’essor fulgurant de la téléphonie mobile, l’Afrique a transformé le téléphone en véritable outil bancaire. Des millions de personnes auparavant exclues du système financier accèdent désormais à des services de transfert, d’épargne et de paiement. Une mutation profonde et discrète qui redessine les économies et bouscule les modèles traditionnels de la finance.

Depuis une quinzaine d’années, l’Afrique est au cœur d’une révolution financière déterminante : celle du Mobile Money. Ce système, qui permet d’envoyer, recevoir et stocker de l’argent à partir d’un simple téléphone portable, a radicalement transformé les usages financiers sur le continent. Alors que 57 % des Africains ne possédaient toujours aucun compte bancaire en 2021 selon le rapport « Digital Banking In Sub-Saharan Africa » de BPC et Fincog, le nombre de comptes Mobile Money a continué de prendre de l’ampleur.

Lancé au Kenya en 2007, le service comptait un peu plus de 57 millions d’abonnés en Afrique subsaharienne en 2012. Neuf ans plus tard, en 2021, ce chiffre avait grimpé à 621 millions d’utilisateurs. En 2024, l’Afrique a atteint 1,1 milliard de comptes Mobile Money enregistrés (53% du nombre mondial), représentant 81 milliards de transactions financières d’une valeur de 1,1 trillion de dollars (66% de la valeur mondiale), d’après les données de l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie (GSMA).

En Afrique, le Mobile Money est devenu bien plus qu’un simple outil de transfert. Il est devenu une industrie à part entière génératrice de croissance, d’inclusion financière et d’opportunités socio-économiques. De Nairobi à Dakar, en passant par Abidjan et Lagos, le téléphone portable a transformé la manière dont des millions d’Africains accèdent aux services financiers, créant un impact mesurable sur le produit intérieur brut (PIB) et sur la vie quotidienne.

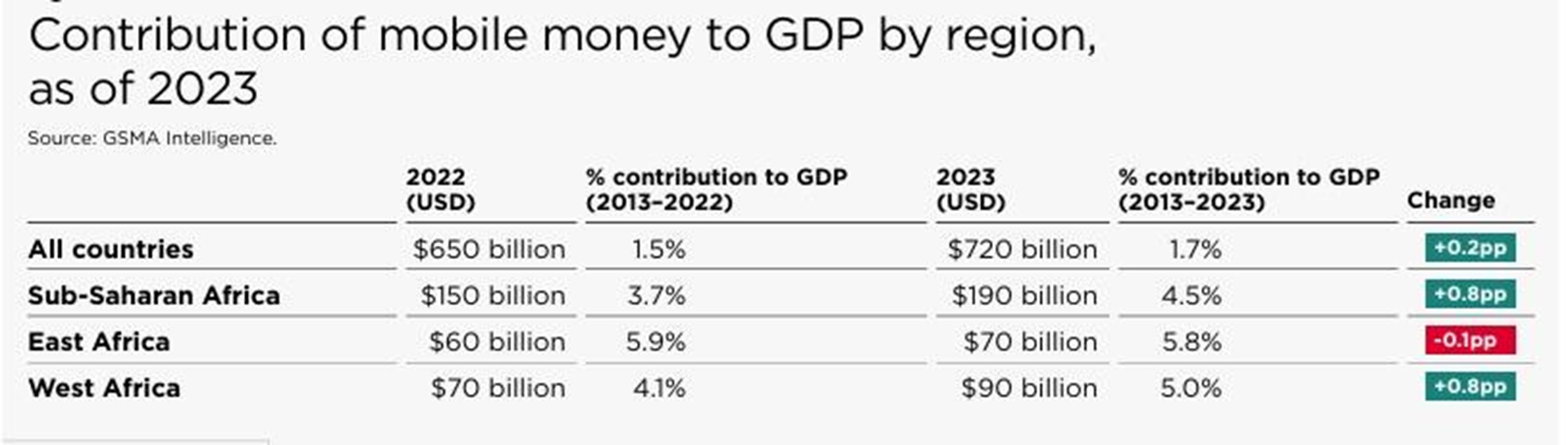

Un poids croissant dans le PIB africain

Le secteur de l’argent mobile ne se contente plus d’inclure les populations exclues du système bancaire traditionnel : il contribue massivement à l’économie. Selon les données de 2023, le PIB total des pays disposant de services de Mobile Money était supérieur de 720 milliards de dollars à ce qu’il aurait été sans cette innovation. En Afrique subsaharienne, berceau et épicentre de cette révolution, la contribution est passée de 150 milliards de dollars en 2022 à 190 milliards en 2023. Les écarts sont toutefois notables selon les zones.

Source: GSMA

« Le Mobile Money a eu un impact plus important sur le PIB des pays d'Afrique de l'Ouest que partout ailleurs sur le continent. Cela apparaît clairement lorsque l'on compare les pays d'Afrique subsaharienne. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Sénégal et au Liberia, le Mobile Money a contribué à plus de 5 % du PIB. En Afrique de l'Est, le Mobile Money a contribué à plus de 5 % du PIB du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Ailleurs en Afrique subsaharienne, la contribution du Mobile Money au PIB a été mitigée. En Afrique centrale, le Cameroun, le Congo et le Gabon ont chacun enregistré une contribution comprise entre 5 % et 8 %. En Afrique australe, où le Mobile Money est moins répandu, les contributions au PIB restent généralement inférieures à 5 %. À mesure que l'utilisation du Mobile Money se développe en Afrique subsaharienne, son impact sur le PIB national pourrait également augmenter ».

Des impacts socio-économiques tangibles

Au-delà des chiffres macroéconomiques, l’argent mobile a des répercussions directes sur la vie des populations. Au Mali, la start-up OKO, en partenariat avec Orange Money, a permis à plus de 41 000 agriculteurs de souscrire à une assurance indicielle contre les aléas climatiques. En Éthiopie, l’alliance entre Lersha, Telebirr et M-PESA propose prêts groupés et couvertures agricoles, renforçant la sécurité alimentaire. Le modèle pay-as-you-go (PAYG), qui permet d’acheter des kits solaires en payant par mobile, explose en Afrique de l’Est. Des pays comme le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie illustrent comment Mobile Money et énergies renouvelables forment un tandem pour l’électrification rurale. Selon la GSMA, le Mobile Money contribue à 15 des 17 Objectifs de Développement Durable, notamment la lutte contre la pauvreté, l’égalité des genres et l’accès à l’éducation.

Le Mobile Money permet aujourd’hui : d’épargner directement depuis son téléphone, d’accéder à du crédit, de souscrire à des assurances, de régler des factures, des frais scolaires ou des paiements marchands. Cette diversification transforme les téléphones en banques de poche, adaptées aux besoins d’une population souvent éloignée des agences bancaires. En 2024, toutes les régions africaines ont enregistré une progression de l’usage du Mobile Money.

Aperçu régional de la Croissance en Afrique (2024)

|

Région |

Services actifs |

Comptes enregistrés |

Comptes actifs 30j |

Transactions |

Valeur des transactions |

|

Afrique subsaharienne |

N/A |

1,1 milliard (+19%) |

286 millions (+12%) |

81 milliards (+22%) |

1,1 trillion USD (+15%) |

|

Afrique de l'Ouest |

74 |

485 millions (+21%) |

97 millions (+13%) |

22 milliards (+15%) |

357 milliards USD (+5%) |

|

Afrique de l'Est |

57 |

459 millions (+15%) |

149 millions (+12%) |

52 milliards (+25%) |

649 milliards USD (+23%) |

|

Afrique australe |

15 |

27 millions (+19%) |

4 millions (-20%) |

543 millions (-9%) |

6 milliards USD (+4%) |

|

Afrique centrale |

19 |

104 millions (+24%) |

32 millions (+13%) |

7 milliards (+22%) |

83 milliards USD (+7%) |

|

Afrique du Nord |

13 |

25 millions (+24%) |

3 millions (+44%) |

262 millions (+63%) |

10 milliards USD (+53%) |

Source : Agence Ecofin

Les leaders du marché

Le succès enregistré par le Mobile Money au fil des années en Afrique a suscité un investissement croissant des opérateurs télécoms dans le service. Aujourd’hui, quelques leaders se démarquent clairement sur le marché.

Orange

Depuis son lancement en 2008 en Côte d'Ivoire, Orange Money a évolué pour devenir un acteur majeur de l’inclusion financière, atteignant 40 millions d’utilisateurs actifs et 164 milliards € de transactions en 2024. Le service qui est disponible dans les 16 marchés africains du groupe télécoms français revendique 25 millions de transactions par jour. Lors d’un atelier organisé le 15 avril 2025, dans le cadre du GITEX au Maroc, Jérôme Hénique, alors directeur général d’Orange Afrique et Moyen-Orient (OMEA), déclarait qu’Orange Money a vu sa valeur de transactions plus que doubler entre 2021 et 2024. Elle est passée de 46 milliards € à 164 milliards €. Le service enregistre jusqu’à 700 millions € transférés chaque mois, et des services financiers tels que le crédit et l’épargne avec Orange Bank Africa qui compte 1,7 million de clients en 2024 et en partenariat avec d’autres banques dans les pays où Orange Bank Africa n’est pas présent.

MTN

En 2024, le groupe MTN a revendiqué plus de 63 millions d'utilisateurs actifs mensuels de son service MTN MoMo dans 14 de ses 16 marchés. Ceux-ci ont effectué plus de 20 milliards de transactions pour une valeur totale supérieure à 320 milliards de dollars américains, révèle l’entreprise télécoms. Comme son concurrent Orange Money, MTN MoMo permet notamment aux utilisateurs d'accéder à des services de paiement, de commerce électronique, d'assurance, de prêt et de transfert d'argent.

Airtel Africa

La branche du groupe de télécommunications indien Bharti Airtel revendiquait 38 millions de clients Airtel Money (+20,7 %) sur les 14 marchés africains en 2024. La solution qui propose des services d’envoi et retrait d’argent, de paiement par portefeuille électronique, des microcrédits, des services d'épargne et des transferts d'argent internationaux a généré un chiffre d'affaires de 837 millions de dollars en 2024. Soit une croissance de 32,8 % à taux de change constant par rapport aux 692 millions de dollars enregistrés en 2023.

Vodacom Group

La société a déclaré 87,7 millions de clients pour ses services financiers mobiles, y compris Safaricom, pour l’exercice financier 2024 clos en mars 2025. Les solutions VodaCash et M-Pesa, opérationnels à travers huit marchés africains, ont traité plus de 450,8 milliards de dollars de transactions sur l'année, soit une hausse de 18,3 %. Le chiffre d'affaires des services financiers a progressé de 17,6 % sur une base normalisée, représentant 11,6 % du chiffre d'affaires des services du Groupe. Safaricom a également enregistré un chiffre d'affaires de 22,6 milliards de rands dans le secteur des services financiers. Pour le M-Pesa en particulier, proposé par Safaricom au Kenya et en Ethiopie, le service a généré 161,1 milliards shillings kényans (1,2 milliard $) pour 37,1 millions d’utilisateurs.

Les obstacles à surmonter

Malgré l’impact considérable du Mobile Money sur l’économie africaine et les conditions de vie de millions de personnes, plusieurs défis freinent la pleine expression du potentiel transformateur du service.

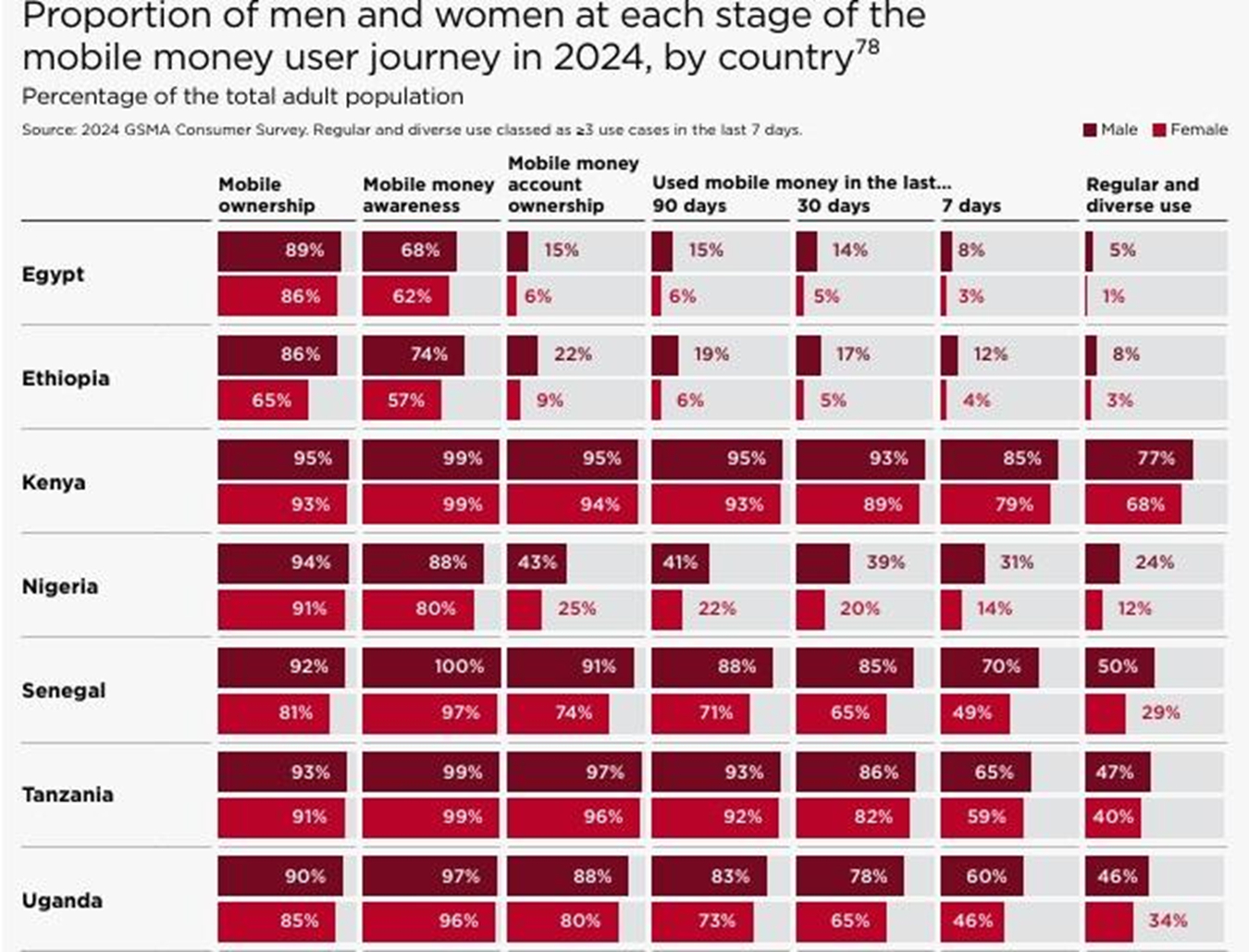

L’écart persistant dans la possession de téléphones mobiles, prérequis pour l’utilisation des services financiers, avec 8% de femmes en moins que d’hommes propriétaires dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Cet écart varie selon les pays : l’Éthiopie affiche par exemple un niveau particulièrement bas (plus d’un tiers des femmes sans mobile).

La fracture de genre persiste aussi en matière de possession d’un compte Mobile Money dans plusieurs pays. GSMA révèle que la plupart des pays étudiés en 2023 n'ont constaté aucune amélioration du taux de détention de comptes bancaires par les femmes ni de leur écart de genre respectif en 2024. Pour certains, l'écart de genre stagne pour la troisième année consécutive. C'est le cas du Sénégal où la détention d'un compte bancaire est désormais quasi universelle pour les hommes, mais plus d'un quart des femmes n'en possèdent toujours pas. Une amélioration a été constatée au Nigeria, où l'écart entre les sexes est passé de 46 % à 41 %. En 2024, le taux de détention de comptes bancaires a augmenté tant chez les hommes que chez les femmes.

La faible littératie financière numérique fait que beaucoup d’utilisateurs maîtrisent mal les fonctionnalités avancées en Afrique. En 2024, des écarts entre les sexes existaient pour les transactions de base, telles que les dépôts, les retraits et les virements P2P, ainsi que pour les transactions liées à l'écosystème et les services financiers connexes, déplore GSMA.

Parmi tous les adultes ayant déjà utilisé l'argent mobile, les femmes de presque tous les pays étudiés étaient moins susceptibles d'avoir utilisé le Mobile Money. Au Sénégal, 5 % des femmes, contre 16 % des hommes, ont indiqué recevoir des salaires ou des rémunérations. Au Nigeria, un quart des femmes interrogées contre 41 % des hommes ont affirmé recevoir des paiements d'un client. Au Kenya, la moitié des femmes kenyanes interrogées avaient effectué un paiement marchand, contre deux tiers des hommes.

Source : GSMA

À mesure que l'écosystème financier mondial devient de plus en plus interconnecté, le risque de fraude s'est accru. Dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, l'usurpation d'identité, la fraude interne, la cyberfraude et la fraude par des agents ont eu un impact sur l'argent mobile. GSMA explique que chaque catégorie de menace peut être subdivisée en typologies plus précises, telles que l'ingénierie sociale, l'attaque de type « man-in-the-middle » et les logiciels malveillants, entre autres. La GSMA considère que de nombreux régulateurs soutiennent modérément la lutte contre la fraude liée à l'argent mobile. Elle affirme que plus de 70 % des fournisseurs de Mobile Money estiment que les autorités chargées de l’application de la loi sont inefficaces, faute de compétences techniques, de moyens suffisants et en raison de la corruption.

Une industrie appelée à peser davantage

L’argent mobile est désormais reconnu comme un moteur structurel du développement africain. Il ne s’agit plus seulement d’un outil d’inclusion, mais d’une industrie intégrée, capable de générer des revenus, d’accroître la résilience des ménages et de soutenir des secteurs stratégiques comme l’agriculture et l’énergie.

Avec plus d’un trillion de dollars de transactions enregistrées en 2024, le Mobile Money est devenu un pilier de l’économie numérique africaine. Son avenir reposera sur deux leviers clés : généraliser l’interopérabilité internationale, afin de fluidifier les transferts transfrontaliers directement entre opérateurs télécoms de régions différentes, et le renforcement de la confiance par la régulation et la lutte contre la fraude.

Muriel Edjo

Lire aussi:

Mobile money : l’épargne progresse, mais le crédit stagne toujours en Afrique (Banque mondiale)

Maroc : Human Marketing Consulting lance le premier IA Café le samedi 20 septembre

Human Marketing Consulting, cabinet de conseil en stratégie et transformation digitale, organise le samedi 20 septembre à l’Hôtel Ibis Rabat Agdal, l’IA Café Round 1. L’événement réunira dirigeants et experts autour de la thématique « Humain et IA : l’alliance qui redéfinit la valeur », avec au programme keynote, ateliers et démonstrations d’agents IA autonomes.

Lire aussi:

Le Maroc étend l’empreinte internationale de l’UM6P avec un hub aux États-Unis