La Rédaction

L’égyptien Glamera rachète Bookr Group pour muscler sa présence au Moyen-Orient

La plateforme égyptienne Glamera, spécialisée dans la réservation de services de beauté et de bien‑être, a acquis Bookr Group, acteur clé au Koweït, à Bahreïn et en Arabie saoudite, fort de plus de 300 000 utilisateurs. Cette opération s’inscrit dans sa stratégie d’expansion régionale dans le Conseil de coopération du Golfe et doit renforcer son offre intégrée pour les prestataires comme pour les clients.

Lire aussi:

La start-up ghanéenne Aya Data lève 900 000 dollars pour renforcer ses produits

Le Marocain Yakeey lève 15 millions de dollars pour son expansion en Afrique

Yakeey, plateforme immobilière marocaine fondée en 2023 par Karim Beqqali, annonce une levée de fonds record de plus de 15 millions de dollars en Série A. Menée par la Société financière internationale, Beltone Venture Capital et d’autres investisseurs majeurs, cette opération financera son expansion africaine et le développement de ses solutions combinant données, intelligence artificielle et financement innovant pour transformer les transactions immobilières.

Lire aussi:

Meta envisage de tester les abonnements premium sur Instagram, Facebook et WhatsApp

Égypte : Valu obtient 63,6 millions de dollars de financement

La fintech égyptienne Valu a signé un accord de financement à court terme de 3 milliards de livres égyptiennes (63,6 millions de dollars) avec la Banque nationale d’Égypte. Pionnière du paiement dans la région du Moyen-Orient - Afrique du Nord, cette plateforme propose également des solutions d’investissement et de gestion salariale. Ce soutien financera son expansion après son lancement récent en Jordanie.

Lire aussi:

BoxCommerce et Mastercard lancent une carte prépayée pour accès immédiat aux recettes des PME

PayPal arrive au Nigeria via Paga pour paiements mondiaux et retraits locaux

Paga, fintech nigériane pionnière, et PayPal ont annoncé, le mardi 27 janvier, la mise en place d'un service de liaison de comptes en direct permettant aux utilisateurs nigérians de recevoir des paiements internationaux directement dans leur portefeuille numérique. Les fonds sont utilisables en nairas pour payer des factures, faire des achats ou des virements bancaires.

Lire aussi:

L’ONU lance un programme d’accélération de 60 000 dollars en subventions

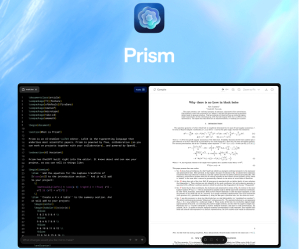

OpenAI lance Prism : espace scientifique gratuit boosté à l’intelligence artificielle

OpenAI a dévoilé le mardi 27 janvier Prism, un espace de travail scientifique gratuit pour rédiger et analyser des articles via GPT-5.2. Cet outil intègre le système de composition de documents LaTeX, la recherche de littérature et la création de diagrammes, recevant 8,4 millions de requêtes scientifiques hebdomadaires sur ChatGPT. Conçu pour accélérer la recherche humaine, Prism applique l’intelligence artificielle à la science.

Lire aussi:

Candidatures ouvertes pour le Fellowship Civic Tech 2026 d’Afrique de l’Ouest

Candidatures ouvertes pour le Fellowship Civic Tech 2026 d’Afrique de l’Ouest

CivicHive lance son Fellowship Civic Tech 2026, programme de 20 semaines soutenant 15 innovateurs ouest-africains développant des solutions technologiques pour l’inclusion citoyenne. Les projets axés sur l’intelligence artificielle responsable, le climat, la santé ou l’advocacy (plaidoyer) bénéficieront de mentorat, stipends (bourses) mensuels et accès à un réseau régional. Les candidatures sont ouvertes ici jusqu’au 11 février pour transformer les idées en solutions à impact durable.

Lire aussi:

Nigeria : Quickteller Travel obtient la certification internationale de l’aviation civile

L’ONU lance un programme d’accélération de 60 000 dollars en subventions

Le programme d’accélérateur Global Pulse des Nations Unies 2026 soutient les équipes ayant testé des solutions innovantes prêtes à être mises en œuvre. Trois projets recevront chacun 60 000 dollars, ainsi qu’un accompagnement technique et un mentorat pour mesurer leur impact. La plateforme est ouverte aux initiatives utilisant des données ou de l’intelligence artificielle au service du développement durable, humanitaire et de l’inclusion. Les candidatures sont ouvertes ici jusqu’au 11 février 2026.

Lire aussi:

RDC : la Banque centrale et la GSMA explorent des partenariats numériques

Heifer International lance le concours AYuTe Nigeria 2026 pour l’agritech intelligent

Heifer International a lancé AYuTe Nigeria 2026, un concours récompensant des solutions agritech climato-intelligentes avec 40 000 dollars de subventions. Le grand gagnant recevra 20 000 dollars, suivi de 12 000 et 8 000 dollars. Ces prix s’accompagnent d’un accompagnement entrepreneurial pour les jeunes innovateurs transformant l’agriculture nigériane. La finale se tiendra en mai 2026 à Abuja.

Lire aussi:

Finlogic obtient l’agrément de la Banque centrale du Nigeria pour les transferts entrants

BoxCommerce et Mastercard lancent une carte prépayée pour accès immédiat aux recettes des PME

BoxCommerce, plateforme e-commerce pour petites entreprises, s’associe à Mastercard pour offrir une carte prépayée virtuelle et physique. Intégrée au tableau de bord des marchands, elle permet un accès instantané aux recettes des ventes en ligne. Présente en Afrique du Sud, au Kenya et aux Émirats arabes unis, cette solution facilite la trésorerie et la réinjection rapide des fonds dans les opérations des PME.

Lire aussi:

Nigeria : la fintech OneDosh lève 3 millions de dollars pour améliorer son service

Afrique du Sud : le Sommet de l’économie verte d’Afrique 2026 se tiendra en février

Le Sommet de l’économie verte d’Afrique 2026 se tiendra du 24 au 27 février à Cape Town. Sous le thème « Des ambitions aux actions », l’événement réunira décideurs et investisseurs pour concrétiser des projets verts et bleus. Face au déficit de financement climatique, il présentera 50 initiatives prêtes à l’investissement dans l’énergie renouvelable, l’eau, l’agriculture durable et la mobilité électrique.

Lire aussi:

HelpMe AI Solutions lance une plateforme d’assistant numérique dédiée au Nigeria