Le Burkina Faso numérise le traitement des plaintes avec une plateforme en ligne

Face aux défis persistants dans l’accès à la justice, le Burkina Faso intensifie sa transformation digitale. Les autorités développent des solutions numériques pour simplifier les démarches, renforcer la transparence et améliorer la réactivité des services judiciaires sur l’ensemble du territoire.

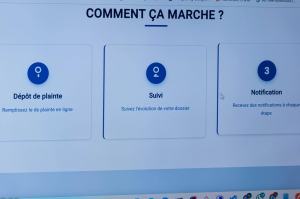

Le ministère de la Transition digitale et celui de la Justice ont annoncé, mardi 9 décembre, la finalisation du « Module Parquet de la Chaîne Pénale », une plateforme destinée à permettre le dépôt en ligne des plaintes auprès des parquets du Burkina Faso. Le dispositif sera officiellement lancé le 15 décembre 2025 à Ouagadougou.

Présenté comme un outil majeur de modernisation du service public, le Module Parquet offrira aux citoyens la possibilité de déposer leurs plaintes en ligne, sans déplacement, et permettra aux acteurs judiciaires d’assurer un traitement intégré et sécurisé des dossiers, depuis la réception des plaintes jusqu’au verdict. La solution vise à réduire les lenteurs administratives, à renforcer la traçabilité des procédures et à fluidifier le travail des professionnels du droit.

Le lancement s’inscrit dans la politique de transformation numérique engagée par les autorités burkinabè depuis plusieurs années, marquée notamment par la généralisation du casier judiciaire en ligne depuis 2023, la digitalisation progressive de la chaîne pénale et la modernisation des systèmes d’information du ministère de la Justice. Cette initiative intervient dans un contexte où l’accès à la justice demeure entravé par les lenteurs procédurales, l’engorgement des greffes et les difficultés de mobilité dans certaines régions.

Avec le « Module Parquet », les autorités espèrent offrir aux citoyens un parcours plus fluide et réduire la pression sur les guichets physiques. La plateforme devrait contribuer à accélérer la circulation de l’information, améliorer la transparence du traitement des plaintes et renforcer la proximité entre le parquet et les usagers. À terme, les données générées par ce service permettront d’affiner le pilotage de la chaîne pénale et d’appuyer la mise en œuvre de réformes visant à rendre la justice plus accessible et plus efficace sur l’ensemble du territoire.

Rappelons que selon l’E-Government Development Index des Nations unies, qui mesure la fourniture de services en ligne, la connectivité des télécommunications et les capacités humaines, le Burkina Faso s’est classé 175ᵉ sur 193 pays en 2024, avec un score très faible de 0,2895, soulignant l’ampleur des défis restant à relever en matière de digitalisation des services publics.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Gara Store s’allie à Média-Participations pour diffuser des BD numériques en Afrique

Le marché africain du contenu numérique connaît une croissance rapide, portée par une population jeune et connectée. Cependant, l’accès reste limité par les infrastructures, les coûts et le manque de plateformes adaptées aux réalités locales.

Gara Store, plateforme africaine de distribution de contenus numériques, a annoncé le mardi 9 décembre la signature d’un accord de distribution stratégique avec le groupe européen Média-Participations, un acteur majeur de la bande dessinée francophone et du divertissement familial. Ce partenariat vise à rendre accessibles aux publics africains plusieurs milliers d’œuvres emblématiques tout en renforçant la présence du groupe sur un marché en pleine expansion.

L’accord porte sur le catalogue francophone de Média-Participations, couvrant la bande dessinée, la jeunesse et le spirituel, qui sera intégré sur Gara Store. La plateforme, actuellement en phase de déploiement avec des tests dans plusieurs pays africains, est conçue pour répondre aux obstacles structurels du continent, tels que les difficultés de paiement, l’accès à Internet via mobile et les contraintes économiques locales. Le partenariat est également présenté comme un levier de structuration du marché africain du divertissement numérique, incluant le soutien aux créateurs et la construction d’un écosystème culturel local compétitif.

La collaboration intervient alors que le marché africain du contenu numérique connaît une croissance soutenue. Le continent compte plus de 670 millions d’internautes, dont une majorité accède aux contenus via mobile. En Afrique, plus de 70 % de la connexion Internet passe par le mobile, et la demande en divertissement en ligne augmente rapidement au sein d’une population très jeune, dont plus de 60 % ont moins de 25 ans. Malgré cette dynamique, l’accès légal aux contenus culturels demeure limité, faute de plateformes adaptées, en raison de coûts encore élevés, de difficultés de paiement et de catalogues trop fragmentés.

Pour Média-Participations, cet accord représente une étape stratégique dans sa dynamique d’expansion internationale, après l’Europe, l’Amérique et l’Asie, positionnant l’Afrique comme un nouveau marché prioritaire. « Cet accord ouvre de nombreuses perspectives pour des générations d’Africains qui découvriront ou retrouveront nos titres iconiques », souligne Julien Papelier (photo, à droite), directeur général du groupe.

Le partenariat entre Gara Store et Média-Participations devrait permettre d’élargir l’accès à des contenus de référence sur le continent. Il vise également à encourager la collaboration entre créateurs africains et acteurs internationaux, à démontrer le potentiel du marché africain du divertissement numérique et à générer des opportunités économiques pour l’ensemble de la chaîne de valeur. Par ailleurs, les données collectées via la plateforme devraient aider à mieux comprendre les usages et attentes locaux, afin d’anticiper les besoins futurs du marché.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Maroc investit dans les jeux vidéo et crée un laboratoire national de gamification

Djibouti : vers la mise en service de l’Autorité nationale de cybersécurité

Le pays ambitionne de devenir un hub technologique régional à l’horizon 2035. Cependant, l’UIT estime que cette ambition doit s’accompagner d’un engagement accru dans la cybersécurité pour exploiter pleinement le potentiel du numérique.

Les autorités djiboutiennes préparent la mise en service de l’Autorité nationale de cybersécurité (ANC) créée récemment. Une réunion s’est tenue la semaine dernière entre les cadres du ministère de l’Économie numérique et le nouveau directeur de l’agence publique. Elle a permis d’examiner l’état d’avancement des projets de cybersécurité, d’identifier les axes de coopération prioritaires et de doter l’agence en équipements.

Ces équipements comprennent des ordinateurs haute performance dédiés à la réponse aux incidents, des pare-feu et des solutions de sécurisation réseau conformes aux standards internationaux, des serveurs de haute capacité pour le traitement de données sensibles, des écrans de supervision pour les centres opérationnels (SOC), des licences professionnelles de cybersécurité…

Selon le projet de loi portant création de l’ANC présenté devant l’Assemblée nationale le 10 novembre dernier, l’agence est chargée d’établir des normes nationales et des procédures de protection pour les secteurs vitaux, ainsi que la création d’un centre national de surveillance et de réponse aux incidents de cybersécurité. Il prévoit également de renforcer la coopération internationale contre la cybercriminalité et de lancer des programmes de formation et de sensibilisation à la cybersécurité.

Sa création vient renforcer les efforts des autorités pour sécuriser le cyberespace national dans un contexte de transformation numérique accélérée. Le pays s’est notamment doté d’une Stratégie nationale de cybersécurité, d’un Code numérique et organise annuellement une Semaine nationale de la cybersécurité. Fin octobre 2025, à Hanoï (Vietnam), il a signé la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité, rejoignant 21 pays africains parmi 71 signataires au total. Le pays avait déjà ratifié en novembre 2023 la Convention de Malabo de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles.

Le pays se situe actuellement au avant-dernier palier de l’Indice global de cybersécurité de l’UIT, avec un score de 11,84 sur 20 dans le pilier législatif. L’organisation estime toutefois que Djibouti doit redoubler d’efforts dans les domaines organisationnel, technique, de développement des capacités et de coopération pour combler son retard.

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi:

Startup Act Djibouti : vers un cadre légal pour booster l’entrepreneuriat numérique

Djibouti recherche un expert spécialisé dans la résilience numérique

Services financiers numériques : le Gabon structure son écosystème avec l’appui de l’UNCDF

Les autorités gabonaises cherchent à mieux structurer l’écosystème des services financiers numériques. Après un partenariat annoncé avec Visa en mai dernier, le gouvernement poursuit ses efforts avec un nouvel accord destiné à renforcer l’inclusion financière et la régulation du secteur.

Le ministère de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation (MENDI) a annoncé le lundi 8 décembre la conclusion d’un partenariat avec le Fonds d’équipement des Nations unies (UNCDF). Cette collaboration vise à renforcer l’écosystème des services financiers numériques et à soutenir l’ambition nationale de faire du numérique un moteur de modernisation de l’État et de croissance économique.

Au cœur de cette initiative figurent deux axes prioritaires. Le premier porte sur le dialogue interinstitutionnel, avec pour objectif d’harmoniser les politiques publiques, renforcer la coordination entre les acteurs et instaurer un cadre de concertation pérenne autour des services financiers numériques. Le second axe concerne le renforcement des capacités techniques, à travers la formation des décideurs sur des thématiques clés telles que la gouvernance de la monnaie électronique, l’interopérabilité des services, la protection des données, l’éducation financière ou encore la protection des usagers.

Les autorités annoncent également une attention particulière portée aux réformes favorisant la concurrence entre fournisseurs de services financiers, au développement des infrastructures numériques essentielles et à la mise en place de mécanismes renforcés de protection des usagers.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité du diagnostic national mené en 2024 par l’UNCDF. Il intervient dans un contexte où le Gabon cherche à accélérer l’inclusion financière, encore marquée par de fortes disparités. Si le pays affiche une dynamique positive, avec plus de 4000 milliards FCFA (7 milliards USD) de transactions Mobile Money enregistrées en 2024 et près de 368 millions d’opérations sur la même période, une partie de la population reste en dehors des services financiers formels : seuls 30 % des adultes détiennent un compte bancaire. Les zones rurales, les femmes et les jeunes sont les plus touchés par ces exclusions.

Les coûts des services, l’absence d’interopérabilité complète entre les opérateurs, les limites en matière d’éducation financière et une confiance encore fragile dans les outils numériques figurent parmi les obstacles régulièrement soulignés par les acteurs du secteur.

L’intervention de l’UNCDF devrait permettre de soutenir les réformes permettant de moderniser cet écosystème et de créer un environnement plus attractif pour les prestataires de services financiers numériques. En renforçant la coopération entre institutions, en clarifiant les cadres opérationnels et en améliorant la qualité des infrastructures, les autorités espèrent stimuler l’innovation, encourager l’arrivée de nouveaux services et faciliter l’accès des populations à des solutions de paiement, d’épargne ou de transfert plus fiables et abordables.

Samira Njoya

Lire aussi:

Gabon : vers la digitalisation des paiements pour le visa électronique

Cybersécurité : le Mali prépare un cadre national coordonné pour 2026-2030

Face à la montée des cybermenaces, le Mali structure sa réponse nationale. Les autorités travaillent sur une feuille de route destinée à renforcer la résilience du pays, moderniser la gouvernance numérique et protéger des infrastructures de plus en plus ciblées.

Le gouvernement malien a officiellement pris acte, lors du Conseil des ministres du mercredi 5 décembre, de la Stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030. Ce cadre de référence doit permettre au pays de renforcer sa résilience numérique face à la multiplication des cyberattaques et aux risques croissants liés à la transformation digitale de l’État et de l’économie.

« La cybersécurité est devenue une préoccupation mondiale, en raison de la sophistication croissante des attaques et des dommages financiers qu’elles causent aux États et aux entreprises. Malgré plusieurs textes législatifs et réglementaires adoptés ces dernières années, le Mali ne disposait pas encore d’une stratégie nationale coordonnée, obligeant chaque acteur à initier des actions isolées », indique le gouvernement.

Cette feuille de route s’inscrit dans la continuité des grandes orientations nationales, notamment « Mali Kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma » et la Stratégie nationale pour l’Émergence et le Développement durable 2024-2033, qui placent le numérique au cœur de la modernisation de l’administration, de l’efficacité des services publics et de la croissance économique.

Annoncée dès le début de l’année par le ministère de la Communication et de l’Économie numérique, cette stratégie répond à une situation jugée préoccupante. Selon le Global Cybersecurity Index 2024 de l’UIT, le Mali se classe au Tier 4 sur 5, un niveau qui reflète des capacités « de base » en matière de cybersécurité, en particulier dans les volets techniques, organisationnels et de développement des compétences.

Ces limites se sont illustrées ces dernières années à travers plusieurs attaques marquantes. En août 2022, des cybercriminels russes auraient compromis les données de 312 000 contribuables de la Direction générale des Impôts. En février 2023, la Bank of Africa Mali a également été ciblée par une cyberattaque considérée comme l’une des plus importantes ayant touché une institution financière du pays. À cela s’ajoute une recrudescence des cas d’usurpation d’identité et de fraudes en ligne visant aussi bien les administrations que les entreprises et les particuliers.

Dans ce contexte, la mise en œuvre de la Stratégie nationale de cybersécurité devrait permettre au Mali de combler les failles les plus urgentes de son écosystème numérique. Elle doit non seulement renforcer la protection des infrastructures critiques mais aussi instaurer des standards de sécurité plus homogènes, améliorer la réponse aux incidents et structurer la coopération avec les partenaires internationaux. À terme, le pays espère ainsi poser les bases d’un environnement numérique plus fiable, condition essentielle pour soutenir la digitalisation des services publics, encourager l’innovation locale et attirer davantage d’investissements dans l’économie numérique.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Orange Mali obtient 92,7 millions $ de la SFI et de la BOAD pour étendre son réseau

Inclusion numérique : le Liberia se rapproche de la société chinoise Huawei

Comme de nombreux gouvernements africains, les autorités libériennes misent sur le numérique pour accélérer le développement socio-économique. Pourtant, environ 77 % de la population n’avait pas accès à Internet en 2023, selon l’UIT.

L’Autorité des télécommunications du Liberia (LTA) explore de nouvelles pistes de coopération avec Huawei pour accélérer la transformation numérique du pays. Lors d’une rencontre entre les deux parties la semaine dernière, la société technologique chinoise a présenté son modèle « Digital Village », qu’elle estime capable de soutenir l’éducation, de stimuler l’activité économique et d’élargir l’accès aux services numériques essentiels.

Selon un communiqué de la LTA publié le samedi 6 décembre, Huawei a expliqué que le modèle inclut une connectivité améliorée grâce à une tour Internet dédiée, un lycée connecté et une salle de classe intelligente équipée d’un tableau tactile, d’un accès Internet et d’une solution complète d’apprentissage en ligne. Il comprend aussi un accès à l’électricité solaire pour les ménages.

Le gouvernement avait déjà annoncé en août dernier avoir achevé le premier village numérique dans le district de Foya, dans le comté de Lofa. Il offrira une connexion Internet à énergie verte à plus de 50 foyers, y compris des infrastructures essentielles telles que des écoles, des hôpitaux, des cliniques, des églises et des mosquées dans un rayon de 2,5 kilomètres. Outre la connectivité, le village numérique disposera de salles de classe intelligentes afin d’améliorer l’expérience éducative des élèves et de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires à l’ère numérique. Une centaine de foyers bénéficieront également d’un accès gratuit à l’électricité. Il n’a toutefois pas encore été mis en service.

Cette initiative intervient dans un contexte où les autorités libériennes ont affiché une volonté de mettre le numérique au service du développement socio-économique du pays. Pourtant, le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES) classe le Liberia 47ᵉ sur 54 en Afrique en matière de déploiement de l’e-gouvernement en 2024, avec un score de 0,2513 sur 1. Le pays affiche un indice de développement de l’e-gouvernement (EGDI) moyen, « reflétant une croissance constante de l’intégration numérique en dépit de divers défis ». De plus, l’Union internationale des télécommunications (UIT) a classé le pays 36ᵉ sur 47 en Afrique en ce qui concerne le développement des TIC, avec un score de 37,1 sur 100.

Par ailleurs, la plateforme DataHub de l’UIT indique que les réseaux 2G, 3G et 4G couvraient respectivement 85,4 %, 85,4 % et 80 % de la population libérienne en 2023. En matière d’utilisation, le pays affichait un taux de pénétration d’Internet de 23,5 %, alors que 59 % de la population possédait un téléphone mobile.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Le Liberia mise sur le Wi-Fi communautaire pour améliorer l'accès à Internet

Algérie : le déploiement de la 5G est officiellement lancé

La 5G est perçue comme un catalyseur de la transformation numérique, une priorité de nombreux gouvernements africains. La technologie a déjà été lancée dans une trentaine de pays sur le continent.

Les autorités algériennes ont procédé, mercredi 3 décembre, au lancement officiel de la 5G. Elles y voient une étape décisive pour la modernisation des télécommunications, marquant le début d’un déploiement progressif destiné à stimuler l’économie numérique.

Les opérateurs télécoms peuvent désormais installer leurs premières stations 5G et préparer leurs offres pour le grand public et les entreprises. Le gouvernement prévoit un déploiement étalé sur six ans, selon un plan national qui mise sur une couverture progressive et équilibrée. Huit wilayas serviront de zones pilotes avant une extension à l’ensemble du territoire.

Ce lancement fait suite à l’attribution, en juillet dernier, des licences 5G à Mobilis, Djezzy et Ooredoo, confirmée au Journal officiel du 24 novembre. Les cahiers des charges fixant les obligations techniques, financières et de couverture ont également été précisés pour ces licences, qui ont coûté 63,9 milliards de dinars (≈ 492 millions USD).

Selon les autorités, l’arrivée de la 5G ouvre une nouvelle phase de connectivité, dans un contexte où les besoins en bande passante augmentent rapidement. La technologie doit accompagner la montée en puissance de l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets, du cloud computing et d’autres technologies avancées. Les secteurs de la santé, de l’industrie 4.0, de l’éducation ou encore de la mobilité intelligente devraient en bénéficier. Les tests réalisés par Mobilis en février 2025 avaient déjà atteint des débits allant jusqu’à 1,2 Gbit/s.

Mais plusieurs interrogations demeurent. L’une d’elles concerne l’extension réelle de la couverture. Selon une étude d’Ericsson publiée en 2022, le coût de base du déploiement de la 5G dans un pays se situe entre 3 et 8 milliards USD. Un investissement supplémentaire de 20 à 35 % serait ensuite nécessaire pour élargir la couverture. Dans ce contexte, l’Algérie n’est pas à l’abri d’un déploiement qui privilégie les zones urbaines jugées plus rentables, au détriment des régions rurales.

Un autre défi porte sur l’accessibilité financière. D’après un rapport de la GSMA publié en 2022, les smartphones compatibles 5G sont proposés à partir de 150 USD chez plusieurs fabricants. Un prix qui reste hors de portée pour une grande partie des consommateurs africains, particulièrement lorsqu’un paiement intégral est exigé. L’organisation estime que des programmes de financement seront probablement nécessaires pour rendre ces appareils plus accessibles et faciliter l’adoption de la 5G.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Algérie : une plateforme numérique pour signaler la corruption dans le secteur social

L’Algérie modernise sa loi sur les transactions électroniques et l’identité numérique

Burkina Faso : les consommateurs décrient la cherté des services Internet

Les consommateurs télécoms africains se plaignent souvent de la cherté des services télécoms. Des grognes des citoyens ont conduit cette semaine à une réduction des tarifs à Madagascar.

Au Burkina Faso, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a présenté, mardi 2 décembre, une série de mesures censées renforcer l’équité, la transparence et la justice dans les services de communication électronique. Mais malgré ces annonces, les consommateurs demeurent insatisfaits et continuent de réclamer avant tout une baisse des tarifs de l’Internet.

Parmi les décisions retenues figurent l’allongement de la validité du compte principal de 90 jours à 180 jours (à compter de la dernière recharge), l’utilisation des bonus vers tous les réseaux, ainsi que la possibilité de récupérer, dans un délai fixé, les crédits et volumes non consommés après expiration. Le régulateur impose également une durée minimale de validité d’un mois pour les forfaits data de 1 Go.

Au‑delà du prix, les abonnés demandent aussi une amélioration tangible de la qualité de service, une réduction de la rapidité avec laquelle les données sont consommées, un meilleur suivi de leur usage, ainsi que la mise à disposition de nouveaux produits, notamment des forfaits illimités.

Ces mesures avaient en réalité été adoptées en 2023, mais leur application avait été suspendue. Elles viennent d’être validées par la justice, ce qui les rend désormais exécutoires. Elles faisaient suite à un mouvement de boycott lancé à la mi‑avril 2023 contre Orange, Moov Africa et Telecel pour dénoncer la cherté et la mauvaise qualité des services. Depuis, la grogne des consommateurs s’est poursuivie, notamment sur les réseaux sociaux.

L’ARCEP, de son côté, est convaincue que ces mesures « concrètes, objectives et opérationnelles » se traduiront directement sur le coût des offres et sur la protection effective des droits des consommateurs. « Les impacts ont permis de réduire les prix moyens des offres de référence des services Internet mobile des principaux opérateurs, Orange Burkina Faso et ONATEL, avec une baisse moyenne comprise entre 28 % et 45 %, selon les offres dont la validité est d’un mois minimum. Les décisions de régulation de l’opérateur puissant Orange Burkina Faso ont également permis de réduire de 50 % les prix des SMS vers d’autres réseaux nationaux et de contraindre l’ouverture progressive des bonus vers d’autres réseaux », a déclaré le secrétaire exécutif de l’ARCEP, Wendlassida Patrice Compaoré (photo, au centre).

Pour rappel, les dépenses mensuelles en Internet mobile représentaient 8,8 % du revenu national brut (RNB) par habitant au Burkina Faso en 2025, selon l’Union internationale des télécommunications (UIT). Or, pour qu’un service soit considéré comme abordable, ce ratio devrait être inférieur à 2 %. À titre de comparaison, il s’établit à 5,32 % en moyenne en Afrique et à 1,38 % dans le monde.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Le Burkina Faso mise sur La Poste pour l’inclusion numérique de la population

Ethiopie : une plateforme de commerce B2B pour le secteur industriel

Les autorités éthiopiennes entendent numériser l’ensemble des secteurs de l’économie pour accélérer le développement. En mai dernier, le ministère des Transports avait déjà déployé des solutions numériques en partenariat avec l’opérateur historique.

Le ministère éthiopien de l’Industrie a lancé, le mardi 2 décembre, une plateforme d’e‑commerce en partenariat avec l’opérateur historique Ethio Telecom. Dénommée « E-Tamirt », elle offre un système centralisé permettant aux industriels de s’approvisionner en matières premières, de se connecter avec les fournisseurs et de vendre leurs produits finis aux acheteurs, tant en Éthiopie que sur les marchés régionaux.

« "E‑Tamirt" jouera un rôle stratégique dans la transition du commerce de détail vers l’industrie manufacturière, en permettant aux produits locaux de concurrencer efficacement les produits importés », a déclaré Ethio Telecom dans un communiqué.

Le ministre de l’Industrie, Melaku Alebel, a indiqué que l’initiative comble les lacunes en matière d’approvisionnement et de distribution en offrant un canal numérique structuré pour les transactions industrielles. Il a ajouté que la nouvelle plateforme soutient les plans nationaux visant à renforcer la capacité de production, encourager l’innovation et renforcer une compétitivité durable.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des ambitions de transformation numérique de l’Éthiopie. Fin novembre, le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie à l’horizon 2030 pour poursuivre la digitalisation des services publics, moderniser l’économie et renforcer l’inclusion numérique. La GSMA estime que cette transformation peut générer une valeur ajoutée de 319 milliards ETB (≈2 milliards USD) à l’économie nationale d’ici 2028, notamment dans l’agriculture, le transport, la santé, l’administration publique, le commerce et l’industrie.

Le secteur industriel affiche à lui seul un potentiel de 108 milliards ETB, 180 000 emplois et des revenus fiscaux supplémentaires de 9 milliards ETB pour l’État. « Le sous‑secteur manufacturier en Éthiopie repose en grande partie sur l’agroalimentaire, et il existe un fort potentiel de croissance grâce à la diversification, à l’augmentation de la production industrielle, au renforcement de la R&D [recherche et développement, Ndlr] et à la promotion de la transformation locale et de la valeur ajoutée. De plus, les technologies numériques peuvent soutenir les plans du gouvernement visant à porter les exportations manufacturières de 13 % en 2019 à 48 % en 2030 », explique la GSMA.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

L’Ethiopie lance un modèle de paiement à l'utilisation pour tracteurs agricoles

L’Éthiopie signe un protocole d’accord avec la Chine pour soutenir l’économie numérique

Cap-Vert : la BAD injecte 20,6 millions $ pour accélérer la numérisation des services publics

Avec ce nouveau financement, le Cap-Vert confirme son ambition de devenir un État-numérique modèle en Afrique, fondé sur l’efficacité administrative, l’inclusion et l’innovation.

Le Cap-Vert obtient un nouveau financement pour accélérer sa transformation numérique et moderniser son administration. La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé le lundi 1er décembre 2025, un financement de 17,71 millions d’euros (environ 20,63 millions $) pour la deuxième phase du Programme de gouvernance électronique et de réforme de la gestion des finances publiques.

Selon la BAD, il vise à stimuler la croissance économique grâce à la digitalisation, tout en renforçant la compétitivité du secteur privé. Il s’inscrit dans la continuité du financement accordé en 2024 et doit permettre au gouvernement cap-verdien d’approfondir ses réformes structurelles.

Selon Abdoulaye Coulibaly, directeur du département Gouvernance et réformes économiques de la BAD, cette initiative vise également à « stimuler la croissance économique grâce à la numérisation et à la compétitivité du secteur privé, tout en faisant progresser les réformes de la gouvernance électronique, afin de moderniser l'administration publique et d'assainir les finances publiques ».

La première composante du programme concerne l’amélioration de l’environnement des affaires via des solutions numériques. Le pays prévoit notamment d’introduire un système d’e-Justice, de lancer un appel à propositions pour attirer des opérateurs vers le parc technologique et d’encadrer l’installation de nomades numériques, un segment stratégique pour l’économie cap-verdienne.

La seconde composante porte sur la modernisation des finances publiques. Le gouvernement devra publier un plan d’action pour réduire les dépenses fiscales, renforcer la transparence budgétaire et améliorer l’efficacité de la gestion des ressources publiques. Le financement accompagnera également une évaluation des dépenses publiques prévue début 2026.

Les principaux bénéficiaires de ce programme comprennent le ministère de l’Économie numérique, la Banque centrale du Cap-Vert, l’Institut pour l’égalité des genres, la Direction nationale des recettes et l’Autorité de régulation des marchés publics.

Adoni Conrad Quenum

Edité par M.F. Vahid Codjia

Lire aussi:

CEDEAO : vers une première stratégie régionale d'e-gouvernement