Actualités (2478)

Children categories

Depuis son lancement en 2015, le Challenge App soutient le développement d’applications numériques au service d’une problématique africaine. Avec sa septième édition, le concours a permis l’accompagnement personnalisé d’une soixantaine de projets et le financement de certains.

Le jury de Challenge App Afrique a dévoilé, le vendredi 17 février, la liste des dix lauréats de la 7e édition de cette compétition.

Organisée par France Médias Monde en partenariat avec Radio France internationale (RFI), la 7e édition de Challenge App Afrique visait à développer des solutions mobiles ou web innovantes qui pourraient favoriser l’agriculture durable en Afrique. Les dix candidatures sélectionnées viennent du Cameroun, du Rwanda, du Bénin, de RDC, de Tunisie et du Maroc.

Les projets retenus sont :

- Crop’s Talk, une application mobile développée par le tunisien Rabeb Fersi pour aider les petits agriculteurs à améliorer leur productivité et leur résilience face aux changements climatiques.

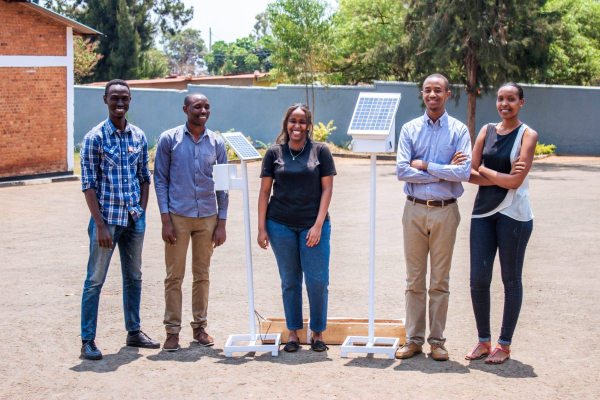

- Bazafarm, un dispositif de surveillance en temps réel de la qualité du sol mis sur pied par Samantha Ruzibiza de nationalité rwandaise.

- Ki@foret, une plateforme créée par Finagnon Robert Agbovoedo du Bénin. Elle permet de lier les ramasseurs des produits forestiers non ligneux et les commerçants en fournissant au plus offrant.

- MukulimaSoko est un centre digital et physique de négoce et de rénovation offrant plusieurs services aux acteurs agricoles. Le projet a été conçu par Mbumba Lapaque de la République démocratique du Congo.

- OGPM (Outil de Gestion de Projet agricole) du Camerounais Adamou Nchange Kouotou est une plateforme numérique constituée de deux applications : une application mobile qui sert à collecter des informations d’analyse de risques techniques agricoles, et une application web recommandant les meilleures décisions de crédit agricole et facilitant le suivi technique et commercial de la production des cultivateurs.

- E-Pinea est une application mobile qui connecte les producteurs d’ananas aux potentiels acheteurs par le biais d’une carte dynamique permettant de localiser les champs d’ananas et de visualiser en temps réel leur état de maturité. Elle propose également un espace de commerce en ligne qui permet aux transformateurs et aux fournisseurs d’exposer et de vendre des produits dérivés de l’ananas et des services associés. Elle a été conçue par Lucien Medjiko du Bénin.

- Kivugreen développée par Chris Ayale de la RDC est une plateforme numérique qui permet aux petits agriculteurs d’avoir des informations techniques comme la météo, le prix du marché et les conseils agricoles, et qui leur donne accès au marché.

- Daki Farm du Marocain Mounir Jamaï est un écosystème d’applications composé du Daki Farm e-learning, permettant de suivre des formations agricoles digitalisées en langue locale, et du Daki Farm Smart Irrigation permettant d’irriguer des cultures en fonction des besoins des plantes et des conditions météo.

- Pallitracks est une application numérique qui a pour but de s’adapter également aux produits agricoles. Elle a été conçue par le Camerounais Jean Gilbert Soh Ndeh Initialement pour assurer la traçabilité et la gestion des produits bois de la forêt,

- Clinicagro est une application qui propose des diagnostics approfondis de sols et des maladies que peuvent subir les végétaux. Elle permet d’obtenir également divers indicateurs techniques liés au sol. Pyrrus Oreste Kouoplong Koudjou (Cameroun).

Comme les précédentes éditions, les dix finalistes bénéficieront d'un accompagnement personnalisé au sein d'un incubateur présent dans leur pays d'origine. Le lauréat quant à lui se verra financer le développement de son projet à hauteur de 15 000 euros.

Samira Njoya

Lire aussi :

Le spécialiste des VTC revendique plus de 47 millions de clients, 900 000 chauffeurs et plus d’un milliard de trajets sur les sept marchés africains où il opère. Ses nouveaux investissements devraient générer plus de 300 000 nouveaux emplois.

La start-up de mobilité estonienne Bolt a annoncé, jeudi 16 février, son intention d’investir 500 millions d'euros pour étendre ses activités en Afrique au cours des deux prochaines années.

Selon le communiqué de l’entreprise, ces fonds serviront également à créer des opportunités pour que plus de 300 000 nouveaux chauffeurs et coursiers rejoignent la plateforme en 2023. « Au cours des sept dernières années, nous avons constitué une équipe solide de 500 personnes en Afrique et nous restons déterminés à investir dans les communautés locales sur le long terme », a déclaré Markus Villig, le fondateur et PDG de Bolt.

Lundi 20 février, Linda Ndungu, la directrice nationale de Bolt Kenya, a fait savoir que 100 millions d’euros sur les 500 millions prévus pour l’Afrique seront injectés dans la filiale kényane afin d'étendre ses services au-delà des 16 villes qu'elle exploite.

Ainsi, cet investissement devrait intensifier la concurrence croissante dans le secteur au Kenya qui a été marqué récemment par de nouveaux entrants comme Farasi Cabs et Yego Global qui proposent divers services de transport, notamment des taxis, des tuk-tuk et des boda boda. Néanmoins, Bolt reste le plus grand fournisseur de services de covoiturage en nombre de villes au Kenya.

La multinationale prévoit d’ajouter, en Afrique du Sud, plus d’employés à son équipe de 200 collaborateurs, tout en établissant des bureaux supplémentaires à travers le continent dans les 12 à 18 prochains mois. A ce jour, Bolt compte plus de 100 millions de clients dans le monde, dont près de la moitié sont basés en Afrique.

Samira Njoya

Lire aussi :

En mettant sur pied un ensemble de projets numériques, l’exécutif angolais s'attend à pouvoir satisfaire les citoyens dans leur recherche de services électroniques, à savoir faciliter l'obtention de certains services publics.

Le gouvernement angolais investira 89 millions $ pour construire l'infrastructure cloud national, former des techniciens, stocker et unifier les services gouvernementaux. C’est ce qu’a annoncé jeudi 16 février Mário de Oliveira (photo), le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, lors du lancement officiel du projet national de mise en œuvre de l’infrastructure cloud du pays.

« Il s'agit d'un cloud gouvernemental unifié construit sur des centres de données gouvernementaux pour fournir plus de 80 services », a déclaré Mário de Oliveira, notant que le projet prévoit également la migration des applications existantes et la mise en œuvre de nouvelles applications pour le cloud gouvernemental unifié.

Selon selon le directeur de l'Institut national pour la promotion de la société de l'information (INFOSI), André Pedro, le projet prévoit la construction de deux centres de données. Lesdits centres de données occuperont une superficie de 5 320 mètres carrés, abriteront 204 armoires de serveurs, favorisant une réduction des coûts dans les machines fonctionnelles des communications électroniques du gouvernement.

Ce projet technologique complètera également le réseau dédié de l'Etat angolais, qui interconnecte tous les départements ministériels et l'Assemblée nationale, dans un anneau de fibre d'une capacité de 50 Go. Le projet devrait être mis en place dans les 15 prochains mois et conclu entre février et mars 2024.

Signalons que le projet résulte d'un protocole d'accord signé en décembre 2021 entre le gouvernement angolais et les Emirats arabes unis, opérationnalisé entre la multinationale Presight et le ministère des Télécommunications. Il sera réalisé par l'INFOSI avec l’assistance du ministère.

A en croire Mário de Oliveira le projet vise à promouvoir le développement numérique de l'économie nationale, à rapprocher les citoyens des actions gouvernementales, cultiver les talents locaux dans l'utilisation des TIC et des services cloud, ainsi que jeter les bases de la transformation numérique dans l'industrie angolaise.

Samira Njoya

Lire aussi :

En novembre dernier, Twitter avait lancé un service similaire permettant à ses abonnés d’authentifier leurs comptes en déboursant mensuellement la sommes de huit dollars et en bénéficiant d'avantages comme un « accès direct au service client ».

Meta, la société mère de Facebook, va lancer cette semaine, la certification payante des comptes sur Instagram et Facebook. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, l’a annoncé le dimanche 19 février à travers les réseaux sociaux du groupe.

« Meta Verified est un service d'abonnement qui vous permet de vérifier votre compte avec une pièce d'identité gouvernementale, d'obtenir un badge bleu, d'obtenir une protection supplémentaire contre l'usurpation d'identité contre les comptes qui prétendent être vous et d'obtenir un accès direct au support client », a écrit Zuckerberg avant d’ajouter que le service sera déployé en Nouvelle Zélande, en Australie dès cette semaine et sera facturé à 11,99 $/mois sur le web ou 14,99 $/mois sur iOS d'Apple. D'autres pays bénéficieront du service par la suite.

Cette décision intervient alors que le géant des réseaux sociaux traverse une passe financière difficile. En fin d’année, la société a annoncé un vaste plan de licenciement de 11 000 personnes dans le monde, soit 13% de ses effectifs. Plus récemment, le Financial Times a annoncé que la société s’apprête à faire une nouvelle restructuration prévue au mois de mars prochain.

Mark Zuckerberg, qui n’a pas évoqué cette raison, a mentionné tout de même que la nouvelle fonctionnalité vise à accroître l'authenticité et la sécurité des services du groupe. Ainsi, en plus de la coche bleue gage de sécurité, les utilisateurs de Meta Verified bénéficieront entre autres d'une visibilité et d'une portée accrues sur Instagram et Facebook, ainsi que d'autocollants exclusifs.

« Dans le cadre de cette vision, nous faisons évoluer la signification du badge vérifié afin que nous puissions élargir l'accès à la vérification et que davantage de personnes puissent avoir confiance dans l'authenticité des comptes avec lesquels elles interagissent », a déclaré Meta.

Samira Njoya

Lire aussi :

Elles figurent parmi les 18 nommées sur des centaines de candidatures reçues par la Journée de la femme digitale, un mouvement de l’innovation au féminin. Elles se sont démarquées dans les catégories Entrepreneure, Intrapreneure et Junior pour la région Afrique.

Les lauréates de la 11e édition du Prix les Margaret seront révélées le 17 avril prochain à Paris. La Journée de la femme digitale (JFD) a dévoilé le jeudi 9 février la liste des finalistes dans les trois catégories du concours. Ce sont 18 femmes qui ont été selectionnées parmi lesquelles 9 africaines. Deux camerounaises, une gabonaise, une kényane, une sénégalaise, une ghanéenne, une béninoise, une égyptienne, une ivoirienne sont en lice pour le titre dans ses trois catégories ouvertes en Afrique.

Entrepreneure

- Nelly Chatué-Diop, camerounaise, est co-fondatrice & CEO de Ejara, une application mobile qui permet aux particuliers en Afrique d’accéder à des investissements et à des produits d’épargne dès 1,5 €.

- Maryanne Gichanga est kényane. Elle est co-fondatrice et CEO d’Agritech Analytics, une plateforme qui développe un outil de gestion des cultures et des sols qui s’appuie sur des données issues d’analyses satellitaires alimentées par l’IA et pilotées par des algorithmes.

- Alvine Yeno, gabonaise, est finaliste avec son projet Ntchina, une plateforme communautaire d’entraide au don de sang, qui facilite l’acquisition de donneurs via son application éponyme.

Intrapreneure

- Rhoda Oduro est ghanéenne. Elle est responsable développement commercial & opérations de Developers in Vogue, un programme conçu pour lutter contre la sous-représentation des femmes dans l’industrie technologique.

- Ndiate Séne est sénégalaise. Elle est directrice régionale de l’ingénierie logicielle à PAPS, une structure à but non lucratif qui milite pour une meilleure représentativité des femmes africaines dans la tech.

- La béninoise Livia Sossou est directrice certification & financement de Kumulus Water, une start-up de services d’eau qui vise à fournir de l’eau potable de manière économique et durable.

Junior

- Hend Adel est de nationalité égyptienne et est âgée de 17 ans. Finaliste grâce à son projet qui consiste à modifier la structure des cheminées des usines d’aluminium pour réduire les émissions de CO2 et les résidus de métaux dans l’air.

- Frederic Melissa Djouka Fongang, camerounaise de 17 ans. Elle a créé une plateforme en relation avec le Cadastre qui permet aux personnes à l’intérieur comme à l’extérieur du pays d’acheter un terrain ou une maison en toute sécurité.

- L’Ivoirienne Laurianne Yao est âgée de 18 ans et finaliste grâce à son projet E-COL’LECTE, une plateforme de collecte de manuels et de tenues scolaires dédiés aux foyers les plus démunis.

Selon Delphine Remy-Boutang, présidente du jury du Prix les Margaret, le concours a reçu encore plus d’engouement cette année. « Nous avons constaté une participation massive des jeunes filles avec des candidatures qui ont triplé en 2023 pour la catégorie Junior. Une excellente tendance qui témoigne d'un désir croissant de cette nouvelle génération d'influencer, par le digital, un futur qu'elle souhaite meilleur », s’est-elle réjouie.

Pour rappel, le Prix les Margaret a été lancé en 2013 par la JFD. Il récompense chaque année des femmes entrepreneurs et intrapreneurs, en Europe et en Afrique, dont les projets et innovations répondent aux grands enjeux de la société. Ce prix rend hommage à Margaret Hamilton, ancienne directrice du département génie logiciel au sein du MIT Instrumentation Laboratory qui a développé les logiciels embarqués du programme spatial Apollo de la NASA.

Samira Njoya

Lire aussi :

Entrepreneuriat digital : huit africaines finalistes du prix Les Margaret 2022

La transformation numérique a pris un coup d’accélérateur à travers le monde en 2020. A travers leurs différents marchés, les opérateurs télécoms repensent leurs approches commerciales afin de mieux répondre aux nouveaux besoins des consommateurs.

Le groupe télécoms français Orange a dévoilé son nouveau plan stratégique horizon 2025 le jeudi 16 février. Baptisé « Lead the future », pour « diriger le future » en français, il axe les futures actions de l’entreprise autour de quatre points majeurs qui se regroupent sous une seule vision : l’excellence opérationnelle dont la finalité est un accroissement de la rentabilité financière.

Orange prévoit d’améliorer sa qualité de service en innovant davantage dans les offres pour perfectionner l’expérience client ; investir dans des infrastructures réseaux plus robustes et innovantes afin d’offrir un accès aux services télécoms de qualité au plus grand nombre ; renforcer sa présence dans le segment Entreprise et la cybersécurité en particulier ; maintenir la croissance en Afrique et au Moyen-Orient.

En Afrique particulièrement, Orange a prévu de maintenir le déploiement des réseaux fixe et mobile (4G et 5G) afin d’accompagner la solide croissance de ses résultats et de soutenir le développement économique et social du continent.

Le groupe accélérera la transformation d’Orange Money pour pivoter vers un modèle de plateforme digitale qui offrira des services, au-delà du transfert et du paiement. Le service sera proposé à tous les consommateurs, qu’ils soient clients d’Orange ou non, dans l’ensemble des pays où le groupe est présent. Fin 2022, la société a déclaré une augmentation de sa base clients de plus de 29 millions d’utilisateurs actifs et une valeur des transactions de plus de 100 milliards d’euros sur l’année.

Les actions de la société télécoms se poursuivront aussi dans le renforcement de son ancrage local et sa position d’opérateur multi-services à travers le déploiement de ses « Orange Digital Centers ». Le groupe investira aussi dans la formation de ses employés en facilitant leur évolution vers de nouveaux métiers de la data, du cloud, de la cybersécurité ou de l’IA.

Dans l’ensemble de ses marchés, Orange fait également de la responsabilité sociale et environnementale une priorité. Avec une politique ambitieuse, l’entreprise s’engage à lutter contre le réchauffement climatique via son programme de réduction des émissions de CO2 pour diminuer de plus de 30 % ses émissions de carbone en 2025 et de 45 % de plus d’ici 2030.

Muriel Edjo

Lire aussi :

C’est la troisième et la plus importante levée de fonds réalisée par la start-up sud-africaine depuis le lancement de ses activités en 2018. Ce financement la place en bonne position pour explorer les opportunités à l'étranger.

La Société financière internationale (SFI), l'institution allemande de financement du développement DEG, et les firmes Hollard et Yellowwoods ont annoncé, le mercredi 15 février, un investissement conjoint dans Naked, une plateforme sud-africaine d'assurance entièrement numérique qui offre une couverture complète pour les voitures, les maisons et les articles autonomes.

Le financement dirigé par la SFI soutiendra la stratégie de Naked qui vise à étendre son offre d'assurance numérique, notamment à un plus grand nombre de primo-accédants, et lui permettra de continuer à innover pour améliorer l'expérience client.

« Nous pensons que Naked est bien placée pour favoriser la transformation numérique et l'inclusion dans le secteur de l'assurance sud-africain en raison de sa technologie unique et de son modèle commercial innovant », a déclaré Ingo Schultz, vice-président chez DEG Insuretech Global Markets.

Depuis son lancement la start-up Naked développe une solution d'assurance automobile alimentée par l'intelligence artificielle (IA). La plateforme a attiré à cet effet de nombreux investisseurs venus de plusieurs pays du monde pour l’accompagner dans la construction de son infrastructure numérique.

Cette mobilisation de capitaux, considérée comme l’un des plus grands cycles de financement d’insurtech jamais réalisés en Afrique, devrait contribuer à élargir l'accès aux produits d'assurance automobile, habitation et autres en Afrique du Sud, leader du marché des assurances en Afrique.

Selon un rapport du Swiss Re Institute,la branche de recherche de l'assureur Swiss Re, l'Afrique du Sud a atteint 51,215 milliards USD de parts de marché en 2021 dans l'assurance africaine, soit 69,03 %. Le pays est suivi par le Maroc, l’Egypte et le Kenya qui représentent respectivement 7,2 %, 3,79 % et 3,26 % du total des primes souscrites en Afrique en 2021.

Samira Njoya

Lire aussi :

Madagascar et la SFI s’associent pour former 6 000 malgaches aux compétences informatiques

Dans le cadre de son projet de transformation numérique, le Cap-Vert multiplie les partenariats avec d’autres pays. Après le Sénégal et leur projet commun d’interconnexion par fibre optique sous-marine, l’archipel vient de s’allier au Portugal pour favoriser l’innovation technologique dans le pays.

L’institut capverdienne de promotion et d'appui aux entreprises « Cabo Verde Digital » et Startup Madeira, un incubateur d’entreprises basé à Madère au Portugal, ont signé le mercredi 15 février un accord de coopération visant à stimuler l’entrepreneuriat et à unir les deux archipels en matière de numérisation.

Soulignant l’importance de cette signature, Pedro Lopes, secrétaire d'Etat à l'Economie numérique du Cap-Vert, a déclaré qu’il permettra de « responsabiliser les jeunes entrepreneurs qui sont dans le domaine de la technologie, créer plus d'espaces de partage et développer des projets communs ».

Il convient de mentionner que l’accord de coopération intervient alors que le Cap-Vert est en plein chantier dans le secteur du numérique. Le pays s’apprête à accueillir son parc technologique d'une valeur de 40 millions €, qui viendra selon le gouvernement dynamiser le secteur des TIC en positionnant le Cap-Vert comme un centre international de services et comme une porte d’accès à l’Afrique pour les grandes compagnies technologiques internationales.

Même son de cloche pour l’île de Madère qui est elle aussi engagée dans la recherche et l'innovation. C’est dans cette optique que gouvernement de la région a lancé en 1997 la Startup Madeira pour offrir un véritable soutien aux promoteurs de projets et œuvrer pour la création et la modernisation d'entreprises dans tous les secteurs économiques.

Ainsi avec leur expérience commune, le Cap-Vert et Madère envisagent à travers cet accord d'identifier les futures synergies d'action et renforcer les écosystèmes d'entrepreneuriat dans les deux régions, ainsi que de favoriser la croissance des entreprises innovantes et numériques dans divers domaines.

Samira Njoya

Lire aussi :

La Côte d'Ivoire et le Cap-Vert envisagent une coopération numérique

L'interconnexion par fibre optique sous-marine du Sénégal au Cap-Vert réalisée à près de 95 %

Orange Madagascar multiplie les investissements dans les infrastructures en milieu rural pour apporter les services mobiles à la moitié non connectée de la population malgache. La société a signé en janvier un accord avec NuRan Wireless pour construire 500 nouveaux sites télécoms sur dix ans.

La société de télécommunications Orange Madagascar a signé un accord avec le constructeur de tours télécoms Africa Mobile Networks (AMN) pour étendre davantage la couverture de son réseau dans les zones rurales du pays. Les deux partenaires entendent déployer au moins 500 stations de base sous le modèle Network-as-a-Service (NaaS) au cours des dix prochaines années.

Les sites qui seront construits dans le cadre de ce projet supporteront la 2G et la 3G. Le déploiement des sites a déjà commencé, et certains devraient être opérationnels avant la fin de 2023, apprend-on.

Ce partenariat intervient environ un mois après qu’Orange Madagascar a signé un accord similaire avec la société canadienne NuRAN Wireless pour déployer 500 sites télécoms sur la côte est de Madagascar. Ces investissements s’inscrivent dans le cadre de l’objectif de la société de s’imposer comme principal fournisseur de services numériques dans le pays.

L’investissement dans les zones rurales devrait permettre d’accélérer la réalisation de l’ambition d’Orange Madagascar, car ces zones concentrent un fort taux de personnes non connectées, donc de potentiels abonnés télécoms. Le projet devrait permettre à l’opérateur télécoms de toucher plus d’un million de nouveaux abonnés. Selon l’Autorité de régulation des technologies de communication (ARTEC), seulement 46,38 % de la population malgache a accès aux services mobiles.

Le projet permettra également de soutenir l’ambition d’AMN de contribuer à étendre le réseau mobile dans les zones rurales d’Afrique subsaharienne avec le déploiement de 10 000 tours à l’horizon 2025. La société a obtenu en novembre dernier un financement de 20 millions $ de Finnfund et BlueOrchard Finance à cet effet.

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi :

Les besoins numériques se sont fortement accrus depuis la pandémie de la Covid-19. Il est donc important d’accompagner les entreprises tech prêtes à relever les défis de la transformation numérique en Afrique, d’où la multiplication des fonds d’investissement.

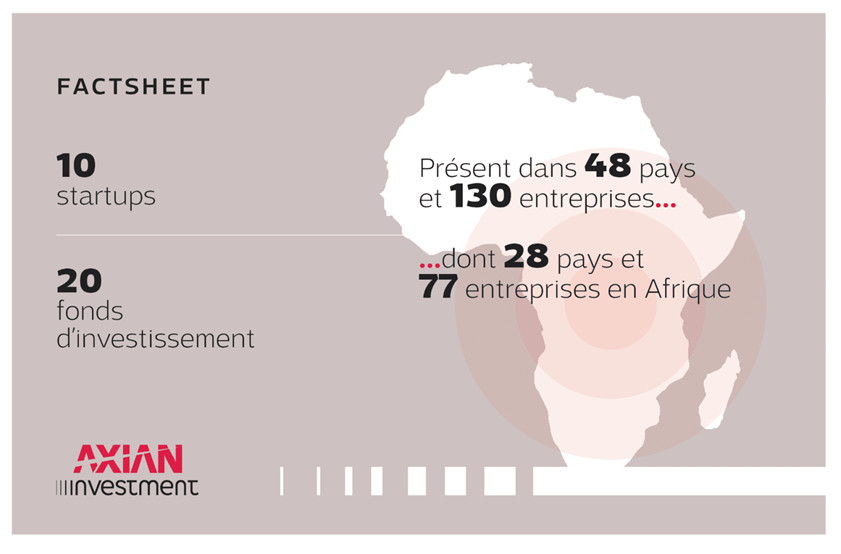

Le groupe panafricain Axian — spécialisé entre autres dans les télécoms, les services financiers, l’Energie et l’open innovation — a annoncé le lundi 13 février le lancement d'Axian Investment, une entité qui pilotera ses investissements dans les entreprises tech et innovantes d'Afrique.

Selon le communiqué publié par le groupe, Axian Investment aura pour ambition de partager l’expérience et apporter le soutien du groupe, directement et indirectement, à des entreprises à différents stades de maturité.

« Ce nouveau modèle entend également renforcer les synergies entre les deux activités de "Fund of Funds" et "Corporate Venture Capital". Il vient soutenir le développement d'Axian en Afrique en faveur d’un impact positif et durable sur la croissance ainsi que la montée en puissance du continent sur le plan mondial », précise le communiqué.

C’est en 2017 que le groupe panafricain a entamé sa stratégie d'investissement sur le long-terme comme actionnaire indirect dans les entreprises et start-up. A ce jour, le groupe est investi dans une vingtaine de fonds, avec une forte concentration en Afrique.

Aujourd'hui actionnaire minoritaire direct de 10 start-up africaines, la branche Corporate Venture Capital ambitionne d'accélérer son activité dans le but de rayonner sur l’ensemble du secteur (fintech, e-commerce, e-santé́, e-logistique...). Il permettra également de créer des synergies avec les autres activités du groupe.

Samira Njoya

Lire aussi :

More...

Le Rwanda figure parmi les nations africaines avec un niveau de préparation numérique louable. Tous les secteurs sont en cours de transformation dans le pays, y compris l’éducation.

Le gouvernement rwandais veut connecter 3 000 écoles de plus à Internet d'ici 2024. C’est l’une des déclarations faites récemment par la ministre des TIC et de l'innovation, Paula Ingabire, lors d'une session plénière de la Chambre des députés.

Répondant aux questions posées sur l’avancée des projets dans le secteur des TIC, la ministre a déclaré : « actuellement, il y a 6 756 écoles, comprenant des écoles primaires, secondaires et des enseignements et formations techniques et professionnels (TVET) dans le pays. Parmi ces écoles, environ 3 000, soit 44,4 % du total, ne sont pas connectées à Internet ».

« Nous avons un projet d'éducation intelligente, grâce au financement de 30 millions de dollars que nous avons obtenu de la China Exim Bank, dans le cadre duquel nous allons connecter au moins 1 500 écoles », a-t-elle ajouté.

Outre la China Exim Bank qui a apporté son soutien au gouvernement Rwandais dans le cadre de son projet de transformation numérique, la Banque mondiale a approuvé en 2021 un financement de 100 millions de dollars pour ce projet. L'objectif est d'accroître l'accès au haut débit, aux services publics numériques et de renforcer l'écosystème d'innovation numérique.

Selon la ministre, la majeure partie de ce financement a été allouée à l'infrastructure pour la connectivité du dernier kilomètre, y compris l'accès à Internet pour les écoles. « En utilisant les fonds de la China Exim Bank, et ceux de la Banque mondiale, il a été observé qu'environ 3 000 écoles qui ne sont pas connectées à Internet y auront accès d'ici 2024 », a-t-elle observé.

Ainsi, selon Emmanuel Mfitumukiza, président du chapitre rwandais de l'Internet Society, la connectivité Internet dans les écoles primaires et secondaires contribuera à la mise en œuvre d'un programme d'études basé sur les compétences et permettra d'augmenter l'alphabétisation numérique dans les écoles même les plus éloignées du pays.

Samira Njoya

Lire aussi :

Après l’ouverture du 13e centre digital en Guinée en décembre, Orange se met à nouveau au service des jeunes en mettant sur pied un nouvel écosystème numérique entièrement dédié au développement des compétences numériques et à l’innovation.

L'opérateur de téléphonie Orange et la Coopération Allemande (GIZ) ont inauguré le vendredi 10 février à Freetown, en Sierra Leone, le 14e « Orange Digital Center » (ODC) d’Afrique et du Moyen-Orient.

Etabli sur une superficie de 500m², l’Orange Digital Center (ODC) de la Sierra Leone réunit comme les autres, quatre programmes stratégiques du groupe que sont : une école du code, un atelier de fabrication numérique (FabLab Solidaire) de la Fondation Orange, un accélérateur de start-up (Orange Fab), et Orange Ventures Afrique et Moyen Orient — le fonds d'investissement du groupe télécoms qui investit dans les start-up les plus prometteuses de l’Orange Digital Center.

Selon Brelotte Ba, directeur général adjoint d’Orange Afrique et Moyen-Orient, « le lancement de notre 14e Orange Digital Center aujourd'hui à Freetown, en Sierra Leone, fait partie d'un réseau de 32 Orange Digital Centers qui seront déployés non seulement en Afrique et au Moyen-Orient, mais aussi en Europe d'ici 2023. L'objectif est de démocratiser l'accès au numérique pour les jeunes — avec ou sans qualification. Nous voulons qu'ils participent à la transformation numérique de leur pays en les encourageant à devenir des entrepreneurs, à créer du contenu local et à développer ainsi l'économie numérique de la Sierra Leone ».

Le centre digital d’Orange arrive à point nommé en Sierra Leone. Le pays a récemment entamé la mise en œuvre de son projet national de transformation numérique grâce à une subvention de 50 millions $ obtenue auprès de la Banque mondiale. L’initiative pratique d’Orange vient appuyer celle du gouvernement qui milite pour la création d’emploi, le développement de compétences et le développement de nouvelles opportunités grâce au numérique.

Le centre, déjà opérationnel dans le pays, formera gratuitement les étudiants et déploiera des Orange Digital Center Clubs dans certaines universités, étendra la portée de l’ODC aux régions afin d’offrir au plus grand nombre l’accès aux nouvelles technologies et les aider à les utiliser pleinement.

Pour Jens Kraus-Massé, ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en République de Sierra Leone, l’objectif est « de donner à chaque femme, chaque fille, chaque homme et chaque garçon, quel que soit son milieu, les moyens de tirer parti des possibilités offertes par le digital, d'obtenir de meilleurs emplois et, à terme, de vivre mieux pour eux et leurs familles ».

Samira Njoya

Lire aussi :

Le fournisseur de services Internet haut débit Starlink a exprimé son intérêt de conquérir le marché africain. Jusqu'à présent, la société a lancé des opérations au Nigeria et cherche à faire de même au Kenya et en Tanzanie, avec des plans pour étendre sa portée à 20 marchés africains.

Le gouvernement tanzanien a bloqué le processus qui permettrait à Elon Musk (photo) et à sa société Starlink de fournir des services Internet dans le pays. Mercredi 8 février, le directeur général de la Tanzania Communication Regulatory Authority (TCRA), Jabiri Bakari, a déclaré à la presse que l'entreprise Starlink devra impérativement compléter la documentation essentielle pour que les procédures ultérieures puissent se poursuivre.

« Vous savez, l'Internet par satellite de Starlink implique beaucoup plus de problèmes que la façon dont il est décrit sur les plateformes de médias sociaux. Cela implique différents détails qui nécessitent des exigences différentes de la part du régulateur en fonction du type de licence demandée », a déclaré le directeur.

C'est le 6 octobre 2022 que le gouvernement tanzanien a reçu les demandes de Starlink pour fournir des services Internet par satellite dans le pays. Après une réunion le 27 janvier dernier, certaines questions en suspens subsistaient dans le dossier de Starlink. L’entreprise a déclaré que la faute provenait du gouvernement qui n'a pas communiqué les documents requis pour traiter la demande. « Nous attendons et sommes prêts », a indiqué sur Twitter Elon Musk.

Starlink devrait être disponible en Tanzanie entre janvier et avril 2023 si le processus est relancé. Le service sera disponible à Dar es Salaam et dans quatre autres villes du pays, à savoir Arjusha, Tanga, Tabora et Mwanza.

Le nouveau service devrait permettre de stimuler le secteur numérique et de fournir une connexion Internet haut débit en Tanzanie.

Samira Njoya

Lire aussi :

Le secteur numérique angolais est en plein essor depuis quelques années. Il est donc important pour le pays d’y inviter des entrepreneurs étrangers afin de favoriser son développement plus rapidement.

Le programme d'innovation et de transfert de technologies, lancé par l’exécutif angolais attire des investisseurs. Le pays a accueilli une délégation commerciale polonaise à l’occasion du Forum des affaires Angola-Pologne, tenu le jeudi 9 février à Luanda.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture du Forum, Zdzislaw Sokal (photo, à droite), le président du conseil d'administration de l'Agence polonaise pour l'investissement et le commerce, a déclaré que son pays a un énorme potentiel dans le domaine de la cybersécurité et des infrastructures cruciales et est prêt à investir en Angola dans lesdits domaines.

« Nous avons des solutions dans les secteurs de l'énergie verte, de l'économie circulaire, de la gestion des déchets, des énergies photovoltaïques et des villes intelligentes », a affirmé le dirigeant polonais.

A en croire Zdzislaw Sokal, la pologne est très avancé en ce qui concerne le numérique. Les services publics et privés ont été digitalisés dans plusieurs domaines en mettant l'accent sur la santé, les transports, ainsi que le trafic et la mobilité. Aussi, la Pologne lance chaque année sur le marché du travail 11 000 diplômés dans les domaines de la technologie et compte 131 entreprises dans le domaine des télécommunications et des technologies de la communication.

Ainsi, grâce aux futurs partenariats envisagés entre les deux pays, l’Angola pourra profiter des compétences et de l’expérience polonaise pour la réalisation des multiples projets prévus dans sa stratégie numérique.

Rappelons qu’en janvier, la Chine a accordé un prêt de 249 millions $ à l’Angola pour la construction d’un câble optique terrestre de 2 000 km visant à favoriser l'innovation technologique et doper la productivité dans divers services, qu'ils soient publics ou privés.

Samira Njoya

Lire aussi :