Actualités (2478)

Children categories

La Société des postes et de l'épargne du Congo veut devenir un acteur dans la numérisation des services dans le pays. Pour y parvenir, la société s’allie à des partenaires technologiques spécialisés dans le domaine.

Le groupe indien ATDXT va accompagner la Société des postes et de l'épargne du Congo (Sopéco) dans la numérisation de ses activités. Une convention de partenariat a été signé le jeudi 29 mars à cet effet entre les deux entreprises visant à créer une plateforme de finance digitale favorisant l'épargne et le microcrédit.

Pleins succès à notre partenariat, pour la digitalisation de la Société des Postes et de l'Epargne du Congo par la mise en exploitation de l'épargne digitale NOVA https://t.co/eZbT5JM0Wf @PosteCongo https://t.co/qUYFThzIf3 pic.twitter.com/eWNZzFGOjv

— Léon-Juste Ibombo (@LeonJuste) March 30, 2023

« Notre ambition est la vulgarisation de ces produits inclusifs allant de l'épargne digitale, du wallet, au microcrédit, grâce à une plateforme numérique et au téléphone. Cette opportunité permet aux consommateurs, par exemple, de faire des achats sans toucher de la liquidité, de revendre tout en générant de nouveaux revenus afin de pérenniser leur affaire », a déclaré Ludovique Mbossa (photo, à droite), la directrice générale de la Sopéco.

En effet, La Poste du Congo tout comme La Poste du Sénégal et celle de Djibouti ont lancé des activités visant à numériser leurs activités. A travers cette nouvelle convention, la Sopéco mettra sur pied la « Nova digitale », une épargne numérique moderne. L’objectif est de participer à l'inclusion financière, en favorisant l'accès au financement pour les particuliers, les micro, petites et moyennes entreprises encore loin des produits financiers.

Rappelons que ce partenariat intervient quatre mois après l’accord signé entre le groupe indien ATDXT et le ministre congolais de l’Economie numérique, Léon Juste Ibombo, visant à accompagner le pays dans la réalisation de plusieurs projets dont le plus important est la numérisation de la Sopéco.

Samira Njoya

Lire aussi :

La Poste de Djibouti s’associe à Software Group pour développer des solutions numériques innovantes

Sénégal : le nouveau DG de La Poste fait de la numérisation une de ses grandes priorités

DFS Lab un incubateur de fintech africaines a récemment annoncé le lancement de « DFS Lab Stellar Africa Fund I », un fonds de soutien aux créateurs et aux équipes à fort potentiel en Afrique.

Le nouveau fonds se concentrera sur le développement des paiements numériques en s’appuyant sur une plateforme d’infrastructure financière open-source, le réseau Stellar, et fera des investissements initiaux pouvant atteindre 100 000 dollars, avec des investissements de suivi possibles au fur et à mesure que les équipes se développent.

Lire aussi :

En Afrique, le manque de financements destinés aux jeunes pousses demeure un obstacle pour leur développement. Des fonds sont lancés à cet effet leur permettant d’accéder à des financements et évoluer dans des marchés mal desservis.

La société d’investissement néerlandaise Goodwell Investments et la fondation néerlandaise Oxfam Novib ont annoncé, vendredi 31 mars, le lancement de « Pepea », un fonds conjoint doté d’un capital de 20 millions d'euros (21,7 millions $) et axé sur le financement de start-up en phase de démarrage en Afrique de l’Est, plus précisément au Kenya, en Ouganda et en Ethiopie.

Selon le communiqué publié par Goodwell Investments, ledit fonds s’intéressera aux entreprises des secteurs de l'agriculture durable, de l'énergie, de la mobilité, de la logistique et de la gestion des déchets.

We are thrilled to announce our partnership with Oxfam Novib to launch the Pepea Fund, a EUR 20 million fund to support East African SMEs.

— Goodwell Investments (@GoodwellInvest) March 31, 2023

With funding from Pepea, we are eager to uplift the next generation of entrepreneurs.

Read more -> https://t.co/1na04sHGRI #impinv

« Nous sommes conscients des difficultés que rencontrent les PME de la région (en particulier celles qui appartiennent à des femmes) pour accéder à un capital patient bien ciblé et nous voulons maintenant jouer un rôle pour répondre à ces besoins », a déclaré Tamara Campero, responsable des investissements chez Oxfam Novib.

Dans une analyse publiée le 14 juin 2022, la plateforme Africa: The Big Deal informe que l’Afrique de l’Est est l’une des régions où l’écosystème du capital-risque est suffisamment développé sur le continent. Près de 23 % des fonds levés par l’ensemble des start-up africaines depuis 2019 ont été réalisés en Afrique de l’Est. Le Kenya a attiré à lui seul la majorité de ses financements, soit près de 1,9 milliard $ en deux ans et demi.

En lançant « Pepea », Goodwell Investments et Oxfam Novib veulent davantage développer la région et soutenir les jeunes entreprises qui génèrent des revenus, mais n’ont pas encore levé de fonds. Pepea s'assurera ainsi que les entreprises qu’il sélectionnera disposent des bonnes structures et systèmes, nécessaires pour se préparer à lever leurs premiers fonds.

Samira Njoya

Lire aussi :

Nigeria : Muhammadu Buhari a ratifié la loi sur les start-up qui entre immédiatement en application

Au Nigeria, la connectivité Internet fiable et abordable est encore limitée à quelques Etats. Pour résoudre ce déficit, le gouvernement fédéral multiplie les actions telles que la mise sur pied et le financement des projets numériques.

Le gouvernement nigérian a exprimé son accord, mercredi 29 mars, pour la fourniture d'un accès Internet haut débit gratuit dans 75 lieux publics, dont 20 aéroports, plusieurs établissements d'enseignement supérieur et 6 marchés dans les 36 Etats de la Fédération et à Abuja. Le Conseil exécutif fédéral du Nigeria (FEC) a approuvé à cet effet deux contrats d'une valeur de 24,20 milliards de nairas (52,5 millions $).

Selon le ministre des Communications et de l'Economie numérique, Isa Ali Pantami, le coût de la fourniture de ces infrastructures à large bande aux institutions supérieures et aux aéroports s'élève à 18,95 milliards de nairas, tandis que la deuxième approbation qui concerne la fourniture de large bande à certains marchés sélectionnés s'élève à 5,25 milliards de nairas.

@ProfIsaPantami attended the FEC meeting today, where he got the approval of 2 memos as phase 2 & 3, for the provision of free broadband in about 48 additional Higher Institutions, additional 6 markets and 20 Nigerian airports. The projects are equally distributed in 6 zones. pic.twitter.com/hmRUeVHz5v

— Prof. Isa Ali Ibrahim (@ProfIsaPantami) March 29, 2023

« Nous voulons nous assurer que les étudiants et le personnel bénéficient d'un accès illimité à l'Internet. Pour les aéroports, nous connaissons la difficulté d'atterrir sans connexion », a déclaré Isa Ali Pantami.

« Pour le marché, il s'agit de soutenir les entreprises axées sur l'innovation qui sont défendues par le Massachusetts Institute of Technology, où nous essayons de donner une visibilité mondiale à nos innovateurs, à nos micro, petites et moyennes entreprises, de sorte que leur marché ne soit pas rétréci et limité à nos communautés locales », a-t-il ajouté.

Ce financement servira pour la 2e et la 3e phase d'un projet d'infrastructure à large bande lancé par le gouvernement fédéral. En 2019, la FEC avait approuvé un mémo pour la fourniture illimitée d'Internet dans 18 universités dans le cadre de la première phase du projet.

Notons que ledit projet est conforme au plan national du haut débit du Nigeria 2020-2025 qui vise à porter à 70 % le taux de pénétration du haut débit dans le pays.

Samira Njoya

Lire aussi :

Nigeria : Muhammadu Buhari a ratifié la loi sur les start-up qui entre immédiatement en application

Depuis la pandémie de la Covid-19, l'Internet est devenu un outil indispensable pour les administrations, les institutions et les populations africaines. Les autorités multiplient les investissements afin que les pays africains suivent la cadence de la révolution technologique en cours.

Edouard Ngirente, Premier ministre rwandais, a annoncé, mercredi 29 mars, un investissement d’un montant de 500 millions de francs rwandais (451 000 $) pour améliorer la qualité de la connectivité de base. L’objectif est de faciliter le travail dans toutes les administrations du pays.

Selon le Premier ministre, la lenteur de la connexion Internet couplée à sa difficulté d’accès freinent la prestation des services à divers niveaux. Il faudrait absolument investir ces fonds, qui viendront d’ailleurs compléter la somme de 1,3 millions $ alloués plus tôt, afin d’avoir une connexion décente dans le pays. « C'est une préoccupation à laquelle nous nous sommes engagés à répondre au cours du prochain exercice et le budget a été affecté », ajoute Edouard Ngirente.

Le Rwanda, comme de nombreux pays africains, est un acteur actif de la révolution technologique en cours sur le continent. Entre la numérisation de la plupart des processus administratifs et la mise en place d’un écosystème technologique pour assurer la prolifération des start-up, cette décision confirme les intentions des gouvernants de faire du pays un hub technologique important dans la sous-région.

En février, la ministre en charge des TIC et de l’Innovation, Paula Ingabire, a annoncé un projet visant à connecter plus de 3 000 écoles à Internet d’ici 2024. Plus tôt dans le mois, le gouvernement avait également signé un partenariat avec Starlink, le fournisseur d’Internet par satellite du milliardaire américain Elon Musk, pour connecter 500 écoles dans le cadre de la phase pilote du programme de connectivité scolaire.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi :

Le Rwanda va tester le service Internet par satellite d'Elon Musk dans les écoles publiques

Rwanda : le gouvernement veut connecter 3 000 écoles de plus à Internet d'ici 2024

Alors que les pays africains prennent progressivement le chemin de la quatrième révolution industrielle, le recours aux solutions numériques doit être au cœur de la stratégie des entreprises. Les capacités digitales s’avèrent en effet nécessaires pour favoriser et pérenniser leurs activités.

ZTE Corporation, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et de la communication (TIC), et BCX, un intégrateur de systèmes et partenaire de transformation numérique basé en Afrique du Sud, ont signé un accord de coopération stratégique lors du Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) à Barcelone.

Le communiqué publié à cet effet par ZTE le jeudi 30 mars, renseigne que ledit accord vise à promouvoir le déploiement de solutions numériques pour diverses industries en Afrique du Sud.

« BCX plonge profondément en Afrique et au Moyen-Orient, et a fait de grandes réalisations dans la numérisation régionale. La coopération stratégique entre ZTE et BCX peut apporter des avantages complémentaires. ZTE et BCX apporteront plus de changements et d'opportunités de marché dans l'expansion de l'industrie et aideront à accélérer le processus de numérisation régionale », a déclaré Zhang Wanchun, SVP (Senior Vice President) et directeur général de la division Wireless Product Operation chez ZTE.

En Afrique du Sud, saisir les opportunités du numérique s’impose depuis des années comme une nécessité afin d’appréhender au mieux les nouveaux modes de consommation et développer l’activité des entreprises. Selon un rapport de McKinsey & Company, sur l'avenir du travail en Afrique du Sud, la numérisation et l'automatisation pourraient entraîner un gain net pouvant atteindre 1,2 million d'emplois en Afrique du Sud d'ici 2030.

En s’associant, BCX et ZTE ambitionnent coopérer pour développer davantage l'infrastructure numérique en Afrique du Sud, notamment les serveurs, le stockage, la 5G privée, l'infrastructure des centres de données et les clouds privés. Avec la signature de cet accord, BCX devient ainsi un partenaire de distribution officiel de ZTE sur le marché sud-africain des réseaux d'entreprise.

Samira Njoya

Lire aussi :

Afrique du Sud : Snapplify crée une place de marché pour les documents éducatifs numériques

La révolution numérique en cours sur le continent africain est une immense opportunité. Cependant, afin de pleinement advenir et d'être source de progrès socio-économique, cet écosystème a besoin d’être développé.

L’Egypte et l’Allemagne envisagent de poursuivre leur coopération dans le domaine de la transformation numérique. La question a été abordée par le ministre égyptien des Communications et des Technologies de l'information, Amr Talaat, et l'ambassadeur d'Allemagne au Caire, Frank Hartmann, lors d’une rencontre entre les deux hommes le mardi 28 mars au Caire.

Selon un communiqué du ministère égyptien des Communications et des Technologies de l'information (MCIT), les deux parties ont examiné les projets de coopération actuels et futurs en matière de TIC dans les deux pays, notamment le projet « Supporting e-Government and Innovation in the Public Administration (InnoPA) », en partenariat avec l'Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ).

« Au cours de la réunion, le ministre des TIC a souligné la volonté du MCIT de tirer parti de l'expertise distinguée de la partie allemande en matière d'informatique et de recherche et développement (R&D) basée sur les technologies modernes, telles que l'intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique », rapporte le communiqué.

En effet, depuis de longues années, l'Allemagne se classe parmi les pays les plus développés en matière d’informatique dans le monde. Selon le Digital Quality of Life Index (DQL Index), le classement mondial des pays en fonction de la qualité de vie numérique publié en octobre 2022, l'Allemagne occupe la 3e position juste derrière Israël, le Danemark. Le baromètre prend en compte 5 critères : la qualité de la connexion Internet, l’administration en ligne, la cyber-infrastructure des pays, l'accessibilité à Internet et les capacités en cybersécurité.

En renforçant cette collaboration, l'Egypte espère ainsi pouvoir tirer parti de l’expérience allemande pour la réalisation des divers projets compris dans sa stratégie numérique pour l'industrie de la délocalisation 2022-2026, ainsi que l'externalisation et la formation des talents capables d'exporter des services TIC.

Du côté allemand, Frank Hartmann a fait savoir que son pays souhaite ouvrir son marché afin de bénéficier du vivier de talents égyptiens travaillant en freelance dans le secteur de l'informatique.

Samira Njoya

Lire aussi :

La Côte d'Ivoire et le Cap-Vert envisagent une coopération numérique

Le gouvernement ougandais a adopté la numérisation des secteurs clés de l’économie nationale comme cheval de bataille pour combattre la pauvreté généralisée. Des projets dans ce sens sont mis sur pied pour accompagner l’Etat dans ce processus.

La Banque ougandaise de développement (UDB), la fintech Ensibuuko, l'Union européenne, le Fonds d'équipement des Nations unies (FENU) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont lancé « AgriConnect », une solution fintech visant à faciliter l'accès au financement numérique pour les petits exploitants agricoles en Ouganda.

#OfficiallyLaunched!#AgriConnect23

— FAO in Uganda (@FAOUganda) March 27, 2023

We are proud to be facilitating the innovation through which #Smallholder farmers in their Village Savings and Loans Schemes (#VSLAs) can access agriculture financing.

Thank you 👏👏 @EUinUG for the financial support. #AgrInvest https://t.co/R8HHGqCENf pic.twitter.com/tUa1qqs2Tw

« Le monde évolue rapidement en raison des progrès technologiques, et il est essentiel qu'en tant que partenaire de financement du développement, nous reconnaissions ces changements et fassions des efforts délibérés pour soutenir les inventions qui influencent la croissance des secteurs clés de l'économie comme l'agriculture, qui emploie 68 % de la population du pays », a déclaré Patricia Ojangole, directrice générale de la Banque ougandaise de développement.

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, les terres agricoles fertiles de l'Ouganda ont le potentiel de nourrir 200 millions de personnes. Quatre-vingt pour cent des terres ougandaises sont arables, mais seulement 35 % sont cultivées. Plusieurs causes sont à l’origine, parmi lesquelles le manque de financement des exploitants.

La plateforme « AgriConnect » a ainsi été mise sur pied pour offrir à la fois une option d'épargne et de prêt aux petits exploitants agricoles dans le pays. La plateforme permettra aux associations villageoises d'épargne et de crédit (VSLA) d’accéder numériquement aux prêts saisonniers à court terme et aux produits d'épargne à des prix abordables.

Pour Evelyn Anite, ministre d’Etat chargée des Investissements et de la Privatisation, AgriConnect revigorera et remodèlera l’Ouganda. « Avec des services comme celui-ci, l’Ouganda est effectivement sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs tels que stipulés dans le Plan national de développement et la Vision 2040 », a-t-elle déclaré.

Samira Njoya

Lire aussi :

Zimbabwe : Farmhut connecte les agriculteurs aux restaurants et aux commerçants

L’exécutif Kényan a entamé un vaste chantier numérique pour permettre à la population de mieux profiter des technologies de l'information. Afin de réaliser rapidement ses objectifs, le gouvernement a besoin d’un maximum de partenaires.

Le ministre de l'Information, de la Communication et de l'Economie numérique, Eliud Owalo, appelle les investisseurs du secteur privé à se joindre au gouvernement kenyan et à consacrer des ressources pour la modernisation des projets numériques.

Alors qu’il présidait une réunion consultative sectorielle avec la communauté des TIC du pays, le lundi 27 mars à Mombasa, Eliud Owalo a fait savoir que le gouvernement disposait de suffisamment de projets pilotes qui avaient besoin d'un financement pour être opérationnels.

« L'ordre du jour de cette réunion est de faciliter les discussions entre les deux niveaux de gouvernement et les principales parties prenantes sur les stratégies d'adoption des TIC et d'identification des opportunités dans le secteur », a-t-il déclaré.

I have this morning chaired a high-level sectoral consultative meeting of the ICT fraternity in the country, as a curtain-raiser to a week-long induction workshop for Members of County Executive Committees in charge of ICT from across the country. pic.twitter.com/kHIrDPgAnq

— Eliud Owalo (@EliudOwalo) March 27, 2023

A en croire Eliud Owalo, plusieurs projets numériques sont en cours dans le pays en partenariat avec le secteur privé, parmi lesquels la mise en vente prochaine de téléphones intelligents fabriqués localement et la construction d'une université intelligente qui produira des diplômés en technologie.

Ainsi, pour réaliser toutes les autres initiatives prévues dans le « projet d’autoroute numérique », l’Etat devra compter entre autres sur des partenariats avec le secteur privé et d'autres partenaires de développement.

Rappelons que le projet d'autoroute numérique lancé récemment prévoit la pose de plus de 100 000 kilomètres de câbles en fibre optique à travers le Kenya, la création de 25 000 points d’accès Wi-Fi publics et la mise en place de villages numériques et de studios dans chacun des 1 450 districts du pays. Il prévoit également de numériser 5 000 services gouvernementaux d’ici mi-2023.

Samira Njoya

Lire aussi :

Le Kenya sollicite un financement de la Banque mondiale pour réaliser plusieurs projets numériques

La connectivité est certes présente en Afrique, mais demeure à des vitesses assez limitées. Les opérateurs de télécommunications renforcent leurs infrastructures à haut débit pour mieux y répondre.

Mauritius Telecom, le plus important fournisseur d'accès à Internet et distributeur de services cellulaires de l'île Maurice, a annoncé le vendredi 24 mars la pose du câble sous-marin à fibre optique T3 à Maurice. La première extrémité de la nouvelle infrastructure a atterri le jeudi 23 mars 2023 à la station d'atterrissage de Baie-du-Jacotet, dans la région de Bel Ombre, sur l'île de l'océan Indien. L’autre extrémité atterrira plus tard cette année à Amanzimtoti, dans la province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud.

« Avec l'adoption rapide d'applications et de services tels que l'informatique en nuage, les objets connectés, le streaming vidéo et autres, il était essentiel pour Mauritius Telecom de mettre en place l'infrastructure et la capacité nécessaires », a déclaré Kapil Resaul, PDG de Mauritius Telecom.

Long de 3 200 km, le câble T3 dispose d’une capacité de 18 térabits par seconde, garantissant à Mauritius Telecom un réseau plus fiable, plus robuste et redondant. Sa mise en service est prévue pour fin 2023 et sa durée de vie est estimée à 25 ans.

T3 est une reprise partielle du projet de câble sous-marin IOX qui devait relier Maurice à l'Afrique du Sud et à l'Inde. Annoncé pour la première fois en 2017, il a été abandonné en 2019. Il s'ajoutera donc aux câbles sous-marins existants de Mauritius Telecom, à savoir South Africa Far East (SAFE) et Lower Indian Ocean Network (LION), mis en service respectivement en 2002 et 2009.

Rappelons que Mauritius Telecom est détenu à 40 % par Orange SA à travers la société Rimcom Ltd, le gouvernement conserve plus de 30 % et la banque locale SBM détenant environ 19 %.

Samira Njoya

Lire aussi :

Orange connectera le Sénégal à un 5e câble sous-marin à fibre optique

More...

La transformation numérique est au cœur des ambitions d’efficacité administrative et financière de l'administration publique seychelloise. Plusieurs chantiers ont été engagés à cet effet dans plusieurs secteurs.

Le port de Victoria numérisera l'ensemble de ses services d'ici octobre prochain pour son 50e anniversaire. Antony Derjacques, le ministre des Transports, a lancé le lundi 27 mars, au New Port à Victoria, le projet de mise en place du système d'information de gestion du port de Victoria (PVMIS).

« Le système rationalisera les processus avant l'arrivée des navires, optimisera les flux de marchandises et améliorera l'efficacité des opérations en donnant à toutes les parties prenantes l'accès à des informations de qualité via une application web unique », a expliqué Egbert Moustache, le directeur général adjoint de la Seychelles Ports Authority (SPA), selon des propos rapportés par l’Agence de presse des Seychelles.

Le projet est le fruit d'une collaboration entre la SPA, InfoPort et 4SH, deux sociétés basées à la Réunion, un département français d'outre-mer, et l'Union européenne dans le cadre de son initiative Africa RISE.

Grâce au financement de l’Union européenne, des consultants réaliseront dans les prochains jours le processus de cartographie des activités grâce auquel ils obtiendront des informations auprès de toutes les parties prenantes de la SPA. Ils procéderont ensuite au développement du système qui sera utilisé. Le financement de cette étape est fourni par InfoPort. L’ achat de l'application sera effectué par la SPA à hauteur 400 000 €.

Le projet, dans sa phase opérationnelle, permettra également aux Seychelles de se conformer d'ici 2024 à la Convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la facilitation du trafic maritime international, connue sous le nom de Convention FAL.

Rappelons que le port de Victoria est le plus important des Seychelles et constitue la principale plateforme d’échange avec le reste du monde. Le port traite environ 95 % des importations du pays.

Samira Njoya

Lire aussi :

Le Bénin adopte un nouveau système douanier basé sur l'intelligence artificielle

En 2020, la pandémie a mis en évidence des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire en Afrique. Elle a alors suscité un fort intérêt des investisseurs dans la technologie en tant que solution potentielle pour satisfaire un consommateur de plus en plus numérisé.

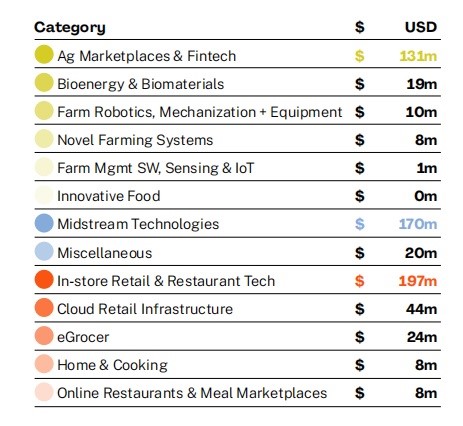

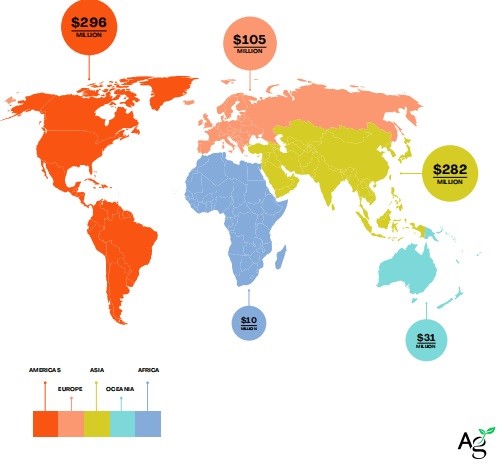

L’écosystème des jeunes entreprises innovantes qui emploient les nouvelles technologies dans le secteur de l’agriculture et de l’alimentation (agrifoodtech) a gagné en valeur en Afrique en 2022. Il a attiré 640 millions $ d’investissement, en croissance de 22 % par rapport à 2021 où le volume de fonds attiré était de 536 millions $ selon un rapport publié par le fonds de capital-risque AgFunder, en collaboration avec le fonds souverain singapourien Temasek.

Pour 2022, l’argent reçu, réparti en fonction de la spécialisation des start-up, est demeuré faible dans le segment de la mécanisation. En effet, les jeunes entreprises de robotique agricole, mécanisation et équipement qui intègre les tracteurs connectés, les drones, les machines agricoles automatiques n’ont attiré que 10 millions $. Soit 1,56 % de l’ensemble des investissements mobilisés par l’agrifoodtech en Afrique.

Investissement par catégories de start-up en 2022 ($)

Source : AgFunder

Pourtant, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la mécanisation de l’agriculture en Afrique est indispensable car elle allège les tâches fastidieuses, augmente la productivité agricole, améliore les revenus et contribue à la sécurité alimentaire. L’organisation déplorait en 2019 le fait que les petits exploitants utilisaient encore à 65 % leur propre force musculaire pour la préparation des sols, à 25 % des animaux et seulement à 10 % les engins à moteur.

En Asie du Sud, par comparaison, la force musculaire humaine était déjà tombée à 30 % pour les travaux de préparation des sols, contre 40 % pour les engins à moteur, alors qu’en Amérique latine et dans les Caraïbes les engins à moteur représentaient 50 %.

Investissement consacré à la mécanisation par région en 2022 ($)

Source : AgFunder

Selon AgFunder, quatre segments de l’agrifoodtech ont capturé le gros des financements du secteur en 2022. Les start-up spécialisées dans le commerce de détail et les technologies de la restauration (In-Store Retail & Restaurant Tech) ont par contre attiré 197 millions $. Les start-up spécialisées dans les technologies intermédiaires (Midstream Tech), qui opèrent notamment sur les segments de la sécurité alimentaire, la traçabilité, la logistique, le transport et la transformation ont mobilisé 170 millions $.

Les start-up proposant des places de marché et les solutions de financement ont attiré 131 millions $ alors que les start-up spécialisées dans les technologies de cloud computing qui produisent, entre autres, des cuisines fantômes et des robots de livraison autonomes ont levé 44 millions $. Des sommes largement plus importantes que celle mobilisée par les start-up qui proposent des outils d’amélioration de la production.

Muriel Edjo

Lire aussi :

En Ouganda, Emata soutient les agriculteurs locaux dans la transformation numérique de leurs fermes

Les investissements dans l'espace technologique africain ont récemment augmenté. Cependant, les start-up détenues par des fondatrices n'ont pu obtenir qu'une infime fraction de tous les fonds.

UK-Nigeria Tech Hub, une initiative du gouvernement britannique visant à soutenir la croissance de l'écosystème technologique nigérian, a annoncé le vendredi 24 mars sa collaboration avec Google for start-up Africa pour soutenir les femmes fondatrices d’entreprises technologiques au Nigeria.

Dans le cadre de cette collaboration, les deux entités attribueront 3 millions de dollars de crédits Google Cloud aux start-up détenues par des femmes. L’objectif est de subventionner les coûts liés à la technologie cloud pour les start-up, leur permettant ainsi de se concentrer sur l'innovation, l'acquisition de clients et la croissance.

The UK-Nigeria Tech Hub & Google for Startups, Africa is currently hosting a hybrid event for female founders.

— UK-Nigeria Tech Hub (@ukngtechhub) March 24, 2023

Join the ongoing conversation using this link:https://t.co/BFu6JZS7tD#DigitALL #InternationalWomensHistoryMonth #HerVentureJourney #UKNGTechHubxGoogleforStartups pic.twitter.com/OXdo8esd3m

« Ce partenariat témoigne de notre engagement à soutenir les femmes fondatrices et à les aider à atteindre leur plein potentiel. Des partenariats comme celui-ci sont l'un des meilleurs moyens pour les parties prenantes de s'unir afin de faire progresser l'écosystème technologique du Nigeria à un rythme accéléré », a déclaré Justina Oha, directrice nationale du UK-Nigeria Tech Hub.

Au Nigeria comme dans plusieurs pays d’Afrique, les investisseurs hésitent à financer des entreprises appartenant à des femmes. Dans un rapport, Maxime Bayen d'Africa : The Big Deal a révélé qu'en 2021, les femmes fondatrices n'avaient levé que 1,4 % (par rapport aux hommes fondateurs qui avaient reçu 87,5 %) du financement total qui est entré au Nigeria. Le reste, 11 %, a financé des équipes mixtes.

Le partenariat entre UK-Nigeria Tech Hub et Google for start-up Africa, comme plusieurs autres initiatives lancées au Nigeria ces dernières années, ambitionne de réduire ce fossé et renforcer les capacités des femmes entrepreneures dans le pays.

A en croire Folarin Aiyegbusi, responsable de l'écosystème des start-up de Google Afrique, « l'autonomisation des femmes fondatrices est essentielle à la construction d'une industrie technologique plus diversifiée et plus inclusive ».

Samira Njoya

Lire aussi :

A l'avant-garde de la jeune scène technologique africaine, le Kenya attire de plus en plus d'entreprises internationales cherchant à profiter du potentiel de son secteur informatique effervescent. Des moyens sont mis en place à cet effet pour faciliter la liaison entre les différentes parties.

L'Agence nationale pour l'innovation du Kenya (KeNIA) a procédé le vendredi 24 mars à Mombasa au lancement officiel de la « Kenya Innovation Bridge », une place de marché numérique visant à mettre en relation les innovateurs, les inventeurs, les chercheurs et start-up avec les bailleurs de fonds, clients et utilisateurs.

L'objectif est de permettre au plus grand nombre d'innovations de prendre de l'ampleur en attirant des financements et des partenariats appropriés.

Kenya Innovation Bridge is now LIVE in Mombasa!🤗

— Kenya Innovation Bridge (@KEinnovbridge) March 24, 2023

Get to know more about the platform and connect with different stakeholders in Research, Academia, Funders, Innovators, Hubs, Startups, and Businesses.

Join Today: https://t.co/5UGcbwjMIJ#KIBPlatform #Startups #Kenya #mombasa pic.twitter.com/WEoKA3DpaM

S’exprimant sur le bien-fondé de cette nouvelle plateforme, George Masila (photo, à gauche), le responsable de la communication et des partenariats de la KeNIA, a fait savoir qu’il y avait un fossé entre les innovateurs et les personnes intéressées par leurs innovations.

« Ce que nous avons fait, c'est développer une plateforme pour leur permettre d'avoir une connexion directe avec les personnes intéressées par ce qu'ils font. La plateforme d'innovation est une interface simple avec laquelle les personnes de tous niveaux d'éducation peuvent facilement interagir. C'est presque comme une version de LinkedIn ou de Facebook », a-t-il déclaré.

Surnommé depuis peu la « Silicon Savannah » en raison de son écosystème technologique florissant, le Kenya est l'une des économies subsahariennes qui connaissent la plus forte croissance. Selon le Swiss Business Hub Southern Africa, cet écosystème technologique est estimé à 1 milliard d’USD et constitue un environnement attrayant pour les entreprises, les investisseurs et les professionnels du high-tech. Il accueille déjà des sociétés de premier plan comme Facebook, Microsoft, IBM ou encore Intel.

En lançant la « Kenya Innovation Bridge », l’exécutif kényan veut davantage favoriser l’innovation dans le pays. Ainsi la plateforme fournira des liens vers des investissements/partenariats et des opportunités de renforcement des capacités qui transformeront les innovations en produits et entreprises commercialement viables, contribuant ainsi à la création d'emplois et à la croissance économique globale du pays.

Samira Njoya

Lire aussi :