Actualités (2478)

Children categories

La Chine et l’Éthiopie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1970. Avec l’essor du numérique, leur coopération s’est étendue à de nouveaux domaines stratégiques, plaçant la transformation digitale au cœur de leur partenariat.

Le ministre éthiopien de l’Innovation et de la Technologie, Belete Molla Getahun, et son homologue chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information, Li Lecheng, ont signé, le jeudi 25 septembre à Addis-Abeba, un protocole d’accord visant à soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale « Digital Ethiopia 2025 » et à accélérer la transformation numérique du pays.

Today, I had the pleasure of meeting Mr. Li Lecheng, Minister of Industry and Information Technology of China, as we co-chaired a high-level Ethiopia–China bilateral dialogue in Addis Ababa under the theme:

— Belete Molla Getahun (@BeleteMG) September 25, 2025

“Digital & Emerging Tech Industry Collaboration: Advancing Practical… pic.twitter.com/ry8TMApABg

« Notre partenariat stratégique va au-delà de la diplomatie. Il repose sur une vision commune et une profonde confiance politique, pilier essentiel du programme de développement national de l’Éthiopie et passerelle vers un avenir plus intégré et plus résilient », a déclaré le ministre Belete Molla sur X.

Le protocole entend contribuer au développement socio-économique durable en Éthiopie. Il cible notamment l’expansion des infrastructures de télécommunications, avec le déploiement de la fibre optique, de la 5G et des communications par satellite ; le développement des filières technologiques émergentes, telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets (IoT) et les services liés aux mégadonnées et au cloud computing ; ainsi que le partage de connaissances et d’expertise avec la Chine.

Cet accord s’inscrit dans la consolidation du partenariat stratégique conclu entre l’Éthiopie et la Chine en 2023, renforçant la coopération bilatérale dans le domaine des technologies numériques. Sur le plan national, l’économie numérique éthiopienne reste marquée par un taux de pénétration Internet encore faible (21,3 % en 2024 selon DataReportal) et par des disparités importantes entre zones urbaines et rurales. Néanmoins, le secteur connaît une dynamique soutenue, portée par la croissance des services mobiles, le développement des infrastructures et les réformes engagées par le gouvernement pour renforcer les capacités numériques du pays.

Une mise en œuvre effective du protocole pourrait améliorer la connectivité, stimuler l’innovation locale et renforcer les compétences numériques. Il devrait également contribuer à la création d’emplois dans les filières technologiques, avec des impacts économiques et sociaux au-delà des frontières éthiopiennes.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Maurice, Maroc et Afrique du Sud : les leaders africains de l’innovation en 2025 (OMPI)

Alors que le commerce en ligne devient un moteur de croissance en Afrique, le Ghana cherche à structurer son marché. L’objectif est de tirer parti des nouvelles technologies et de l’adoption des usages numériques pour stimuler l’économie et favoriser l’inclusion.

Le ministère ghanéen du Commerce, de l’Agroalimentaire et de l’Industrie a inauguré, le mercredi 24 septembre, un comité directeur national du commerce électronique. Cet organe de 26 membres est chargé d’assurer le pilotage, la coordination et l’orientation stratégique afin de bâtir un écosystème numérique dynamique, inclusif et compétitif.

Selon le vice-ministre du Commerce, Sampson Ahi (photo, au centre), ce comité servira de plateforme interministérielle pour harmoniser le développement du commerce électronique avec les objectifs nationaux et les meilleures pratiques internationales. Il a souligné qu’avec des systèmes efficaces, le commerce en ligne pourrait transformer des vies, notamment en facilitant l’accès des artisans ruraux aux marchés internationaux au Ghana.

L’initiative s’inscrit dans la continuité de la validation récente de la première stratégie nationale de commerce électronique, élaborée en collaboration avec la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED). À travers cette démarche, le gouvernement entend tirer pleinement parti du numérique comme levier de croissance et d’inclusion économique.

D’après Statista, le chiffre d’affaires du marché ghanéen du commerce électronique devrait atteindre 1,65 milliard de dollars en 2025, puis 2,64 milliards de dollars d’ici 2030. Portée par une population jeune et une pénétration d’Internet en forte progression, cette dynamique ouvre d’importantes perspectives, mais elle reste freinée par des obstacles structurels : sécurité des paiements, fluidité des échanges transfrontaliers, confiance des consommateurs et logistique du dernier kilomètre.

Dans ce contexte, le comité directeur aura un rôle déterminant à jouer. Il devra coordonner les efforts des différentes parties prenantes, proposer des solutions innovantes pour surmonter ces obstacles et contribuer à consolider la position du Ghana parmi les marchés les plus compétitifs d’Afrique de l’Ouest dans le domaine du commerce électronique.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Mobile Money : 18 ans d’innovation en Afrique et des opportunités à saisir

Engagé dans une transformation numérique ambitieuse, le Sénégal veut accélérer la mise en œuvre de sa stratégie d’ici 2034. L’appui de ses partenaires constitue un moteur décisif pour concrétiser cette vision.

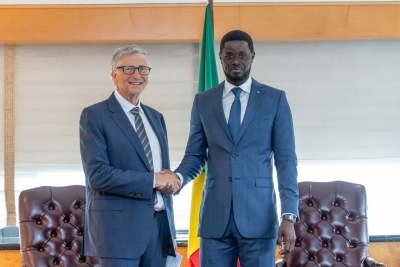

En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies à New York, le Sénégal et la Fondation Gates ont signé, le mercredi 24 septembre, un partenariat stratégique de plus de 10 millions de dollars. Les fonds visent à soutenir le New Deal technologique, la stratégie numérique nationale lancée en février 2025 par le président Bassirou Diomaye Faye (photo, à droite).

Le Président a reçu en audience M. @BillGates, Président de la Gates Foundation.

— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) September 24, 2025

Cette rencontre a permis de conclure un partenariat stratégique de plus de 10 millions de dollars pour accélérer le #NewDealTechnologique et faire du Sénégal un hub africain d’innovation numérique. pic.twitter.com/kBJk37Sigr

Selon une source citée par la Radio Télévision Sénégalaise (RTS), l’accord prévoit le déploiement d’une identité numérique universelle, la création d’un hub d’intelligence artificielle dédié à l’innovation dans la santé et l’agriculture, ainsi que la mise en place d’une Delivery Unit chargée de garantir la transparence et l’efficacité dans la conduite des projets.

Cette signature fait suite à une première rencontre entre Bill Gates (photo, à gauche) et Bassirou Diomaye Faye lors de la 79ᵉ Assemblée générale de l’ONU, où ils avaient convenu de renforcer leur collaboration dans plusieurs domaines, notamment l’agriculture assistée par l’IA, l’assainissement et l’utilisation du numérique pour améliorer divers secteurs stratégiques.

Les fonds mobilisés auprès de la Fondation Gates devraient ainsi contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route du New Deal technologique, dont le budget initial s’élève à 1105 milliards FCFA (environ 2 milliard de dollars). Sur ce montant, 950 milliards étaient déjà identifiés, tandis que 155 milliards restaient à mobiliser pour concrétiser l’ensemble des ambitions de la stratégie. Ce programme national vise entre autres à numériser les services publics, moderniser l’administration, consolider la souveraineté numérique et positionner le Sénégal comme un hub technologique régional.

Grâce à ce partenariat, le gouvernement entend accélérer l’exécution des projets prioritaires, offrir de nouveaux services numériques inclusifs aux citoyens et attirer davantage d’investissements dans l’écosystème numérique sénégalais.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Sénégal explore un partenariat avec la Fondation Gates dans le numérique

Créée en 1990, l’université propose une formation flexible qui combine le système LMD et l’enseignement à distance, permettant aux étudiants et aux professionnels de poursuivre leurs études.

L’Université de la formation continue (UFC) d’Algérie a lancé, mardi 23 septembre 2025, la Semaine nationale de l’enseignement numérique, qui se poursuivra jusqu’au 30 septembre. L’événement constitue pour l’institution une vitrine de ses avancées en matière de transformation numérique, un axe qu’elle considère comme « un choix stratégique pour l’université algérienne », selon l’Algérie Presse Service (APS).

Dans son allocution, le recteur de l’UFC, Yahia Djaafri (photo), a indiqué que l’université a déjà formé plus de 800 enseignants aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle a également finalisé cette année la conception de 683 cours en ligne, dont 120 en anglais, et dispose désormais de 68 plateformes numériques destinées aux étudiants.

La première journée de la Semaine a aussi été marquée par la signature d’une convention de coopération avec le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA). Cet accord permettra aux étudiants d’accéder à la bibliothèque numérique du HCLA, laquelle contient plus de 12 000 ouvrages.

M. Djaafri a souligné que l’investissement dans la numérisation « renforce la qualité et l’innovation, et ouvre de larges perspectives de partenariat avec les établissements économiques et technologiques, positionnant l’université comme un acteur fondamental dans l’édification d’une société du savoir ».

Au-delà du cas de l’UFC, cette dynamique s’inscrit dans le projet de numérisation de l’enseignement supérieur engagé par les autorités algériennes. En janvier dernier, lors d’une visite à l’Université d’Oran 1 Ahmed-Ben Bella, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, avait affirmé que « la numérisation des établissements universitaires est devenue une réalité et commence à donner ses fruits, concrétisant son principe général de simplification et d’efficacité », selon l’APS.

La même source rapporte qu’en avril 2024, un rapport présenté en Conseil des ministres faisait état de progrès notables dans le développement des modes de gestion des établissements universitaires et la modernisation des œuvres universitaires. Ces évolutions visent notamment à améliorer les conditions de vie des étudiants et à rationaliser les dépenses publiques dans ce secteur.

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi:

L’Algérie numérise la procédure d’admission des étudiants étrangers dans ses universités

Face à la montée des cyberattaques qui fragilisent fortement les services financiers numériques, la cybersécurité s’impose comme un enjeu majeur pour le secteur bancaire. Les institutions multiplient les initiatives pour protéger leurs systèmes et renforcer la confiance des usagers.

La Banque centrale du Kenya (CBK) a annoncé le lundi 22 septembre la création d’un Centre des opérations de cybersécurité du secteur bancaire (BS-SOC). Cette initiative vise à renforcer la résilience du système financier kényan face à l’évolution rapide et de plus en plus fréquente des cybermenaces.

Press Release: Establishment of Banking Sector Cyber Security Operations Centrehttps://t.co/nMOR1Z1rtI pic.twitter.com/niYZJjPexp

— Central Bank of Kenya (@CBKKenya) September 22, 2025

« Le succès de la mise en œuvre du BS-SOC exige une collaboration et une coopération complètes de la part de toutes les parties prenantes. Ce partenariat est essentiel pour renforcer la résilience du secteur bancaire face aux cybermenaces sophistiquées », a déclaré la Banque centrale dans un communiqué.

Le BS-SOC est intégré à la Cyber Fusion Unit de la CBK et fournira des services essentiels tels que la veille sur les menaces, la réponse aux incidents, l’analyse criminalistique numérique et les cyberenquêtes. Désormais, toutes les institutions financières régulées, qu’il s’agisse de banques commerciales ou de prestataires de services de paiement, devront signaler leurs incidents dans les délais prescrits. Elles devront également se conformer simultanément aux directives antérieures et aux nouvelles exigences introduites en 2024, dans l’attente de l’harmonisation complète du cadre réglementaire.

Le dispositif s’inscrit dans la mise en œuvre du règlement de 2024 sur l’infrastructure critique et la lutte contre la cybercriminalité, et aligne ses objectifs sur le Plan stratégique 2024–2027 de la CBK. Il intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des attaques informatiques visant l’écosystème financier du pays.

Dans son rapport sur la stabilité du secteur financier publié en août 2025, la Banque centrale relève que les cas de fraude bancaire ont plus que doublé en 2024, passant de 153 à 353. Le montant exposé a atteint 1,9 milliard de shillings kényans (14,7 millions USD), tandis que les pertes effectives ont presque quadruplé, atteignant 1,5 milliard de shillings.

En créant ce centre opérationnel dédié, la CBK espère renforcer la capacité du pays à contrer les intrusions, limiter les pertes financières et restaurer la confiance des usagers dans le système bancaire. Le BS-SOC devrait également favoriser une coopération accrue entre banques, prestataires de services de paiement et autorités de régulation, contribuant ainsi à la stabilité et à la sécurité du secteur financier kényan.

Samira Njoya

Lire aussi:

Kenya : le gouvernement s’engage à soutenir les créateurs de contenu numérique

Le pays est l’un des leaders africains dans la transformation numérique. Le pays table par exemple sur une contribution du secteur du numérique au PIB à hauteur de 100 milliards de dirhams marocains (environ 11 milliards de dollars) en 2030.

Le gouvernement marocain prévoit de lancer officiellement un centre d’excellence arabo-africain en intelligence artificielle et sciences des données à l’occasion de la 80e Assemblée générale des Nations unies, qui débute le mardi 23 septembre. Soutenu par le PNUD, le Hub Morocco Digital for Sustainable Development (D4SD) vise à promouvoir une transformation numérique inclusive dans les États arabes et les régions africaines.

L’initiative est le fruit d’un protocole d’accord signé entre le PNUD et le Maroc en juillet dernier, en marge des Assises nationales de l’intelligence artificielle. Dans un communiqué, l’agence onusienne a précisé que ce partenariat soutiendrait les pays dans le renforcement des services publics numériques, la promotion d’une utilisation responsable de l’IA et la mise en place de systèmes institutionnels et réglementaires favorisant la transformation numérique et contribuant au développement durable dans les deux régions.

Le PNUD précise que cette collaboration s’appuie sur le leadership du Maroc en matière de gouvernance numérique, d’IA et de science des données. Le pays est classé 90e mondial et 4e en Afrique à l’Indice de développement de l’e-gouvernement des Nations unies (EGDI) 2024. Le royaume a enregistré un score de 0,6841 sur 1, au-dessus des moyennes africaine et mondiale. Il a d’ailleurs lancé sa stratégie « Digital Morocco 2030 » en septembre 2023 pour renforcer ses acquis dans le domaine et accélérer son développement social et économique d’ici à l’horizon 2030.

Cette initiative intervient dans un contexte où, selon le PNUD, les bénéfices de la numérisation restent inégalement répartis en Afrique, les pays continuant de faire face à des obstacles systémiques comme les infrastructures fragmentées, l’accès limité aux capacités d’IA, le sous-investissement dans l’innovation numérique et des cadres réglementaires non coordonnés.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Transformation numérique : le Maroc veut renforcer sa coopération avec l’Inde

En mai dernier, Djibouti a lancé son code du numérique pour mieux structurer son économie numérique. Le pays explore désormais de nouveaux partenariats, misant sur l’expertise étrangère pour accélérer la modernisation de ses services publics et le développement des compétences locales.

La ministre djiboutienne de la Transformation numérique, Mariam Hamadou (photo, à droite), a reçu la semaine dernière dans son bureau Olivia Toderean (photo, à gauche), nouvelle ambassadrice non-résidente de Roumanie auprès de Djibouti. La rencontre a permis de poser les bases d’un partenariat axé sur le développement numérique et l’innovation.

S.E.Madame la Ministre @MariamHamadou1 , a reçu la semaine dernière, dans son bureau, S.E.Mme Olivia Toderean, nouvelle Ambassadrice non-résidente de #Roumanie auprès de la République de Djibouti. pic.twitter.com/LnNaUPtBLu

— MDENI (@MENIDjib) September 22, 2025

Selon le ministère, les discussions ont porté sur l’expertise développée par la Roumanie dans le domaine de la transformation numérique, ouvrant la voie à une coopération prometteuse en matière d’innovation et de développement numérique à Djibouti. La Roumanie dispose en effet d’atouts solides dans ce secteur. Son indice de développement de l’e-gouvernement (EGDI) s’élève à 0,7636, ce qui la place au 72ᵉ rang mondial. Le pays se distingue également par un vivier important de compétences. Il figure au sixième rang mondial pour le nombre de spécialistes certifiés en technologies de l’information rapporté à la population, devant les États-Unis et la Russie.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où Djibouti intensifie ses efforts pour structurer son économie numérique. Après l’adoption d’un code du numérique en mai dernier, le pays prépare également une stratégie nationale d’intelligence artificielle. Bien que Djibouti dispose déjà d’infrastructures de télécommunications solides, le renforcement des compétences spécialisées et la digitalisation des services publics demeurent des leviers essentiels pour favoriser l’innovation et l’inclusion numérique.

Si un accord venait à être conclu, ce partenariat pourrait permettre à Djibouti de consolider la cybersécurité de ses systèmes, d’accélérer la transformation numérique de son administration et de développer un vivier de talents locaux dans les métiers du numérique. Pour la Roumanie, il représenterait une occasion d’élargir son expertise en Afrique de l’Est et de renforcer ses relations bilatérales en matière de technologie et d’innovation.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Djibouti recherche un expert pour piloter l'élaboration sa stratégie IA

Face à l’essor de son industrie extractive, la Côte d’Ivoire mise sur la digitalisation pour moderniser la gestion des titres miniers. Un outil stratégique qui doit renforcer la transparence, attirer les investisseurs et consolider le poids du secteur dans l’économie nationale.

Le gouvernement ivoirien a officiellement lancé, lundi 22 septembre à Abidjan, le portail numérique e-cadastre minier Côte d’Ivoire. Cette plateforme innovante est conçue pour dématérialiser la gestion des demandes de permis et autorisations minières.

« Le lancement du portail e-cadastre minier est un tournant qualitatif et décisif dans le développement de notre secteur minier, qui connaît une évolution positive significative depuis plus d’une décennie », a déclaré le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, lors de la cérémonie d’inauguration. Selon lui, l’initiative illustre la volonté de l’État d’assurer une gouvernance moderne et transparente. De 2012 à 2025, la production nationale d’or a quadruplé, tandis que celle de manganèse a été multipliée par dix, confirmant la vitalité du secteur.

Sur le plan fonctionnel, l’e-cadastre numérise l’intégralité de la chaîne de traitement des titres : dépôt des demandes, instruction, délivrance, suivi et archivage. La solution repose sur Landfolio, intégrée à une infrastructure cloud sécurisée. Plus de 200 agents de l’administration minière ont été formés pour en garantir l’exploitation. L’outil est présenté comme un levier d’accélération des procédures, de conformité aux standards internationaux (notamment ITIE) et de lutte contre l’orpaillage clandestin.

Ce lancement intervient dans un contexte de montée en puissance du secteur minier, dont la contribution au PIB est passée de moins de 1 % avant 2014 à près de 4 % aujourd’hui. Le gouvernement s’est fixé pour objectif d’atteindre 6 % d’ici la fin de l’année, en s’appuyant sur des gisements prometteurs en or, manganèse, nickel et lithium, ainsi que sur une série de réformes destinées à renforcer l’attractivité du pays auprès des investisseurs.

Avec le déploiement de ce portail, les autorités espèrent renforcer la transparence, améliorer la compétitivité du secteur et réduire les délais administratifs pour les opérateurs. L’e-cadastre devrait aussi contribuer à une meilleure mobilisation des recettes publiques et à une gestion plus responsable des ressources. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a réaffirmé l’ambition du pays : « faire de la Côte d’Ivoire, d’ici dix ans, la référence en Afrique en matière de gestion responsable des ressources extractives ».

Samira Njoya

Lire aussi:

L’adoption de l’IA progresse rapidement et ouvre de nouvelles perspectives, mais certaines contraintes, comme la langue, freinent encore son déploiement en Afrique.

Bosun Tijani (photo), ministre des Communications, de l’Innovation et de l’Économie numérique du Nigeria, a annoncé le samedi 20 septembre le lancement de N-ATLAS v1, un grand modèle de langage (LLM) open-source et multilingue. La première version prend en charge le yoruba, le haoussa, l’igbo et l’anglais avec un accent nigérian.

Le modèle est basé sur LLaMA, développé par la société américaine Meta avec laquelle le gouvernement nigérian collabore dans plusieurs domaines du numérique, dont l’intelligence artificielle. Le modèle a été conçu par Awarri Technologies et s’inscrit dans le cadre de l’initiative Nigerian Languages AI, qui vise à promouvoir l’inclusion numérique et à préserver le patrimoine linguistique africain à l’ère du numérique.

Selon les autorités nigérianes, N-ATLAS v1 peut être utilisé pour déployer des chatbots multilingues, traduire du contenu entre l’anglais et les langues locales, créer des supports éducatifs, documenter et préserver le patrimoine linguistique africain, soutenir la recherche sur les langues nigérianes et africaines, ainsi que fournir des services gouvernementaux alimentés par l’IA.

Cette initiative du gouvernement nigérian intervient dans un contexte où la barrière linguistique est considérée comme l’un des principaux obstacles à l’adoption de l’IA et à l’exploitation de ses opportunités sur le continent africain. Ce point a été souligné lors du Sommet mondial « AI for Good 2024 », organisé par l’UIT. Pelonomi Moila, PDG de Lelapa AI, l’une des principales intervenantes, a déclaré : « si vous ne parlez pas l’une des langues majeures européennes, vous ne pouvez pas accéder aux produits et services numériques qui ne sont pas multilingues – des chatbots aux instructions vocales ou aux services gouvernementaux ».

Il convient toutefois de rappeler que N-ATLAS v1, tel que lancé par les autorités nigérianes, n’est pas directement accessible comme ChatGPT ou Gemini. Le modèle est disponible sur la plateforme spécialisée Hugging Face, où les développeurs peuvent le récupérer et l’utiliser comme moteur pour créer de nouveaux outils, tels que des chatbots spécialisés ou des services de traduction. Ce n’est qu’une fois ces applications développées et mises à la disposition du public que les consommateurs finaux pourront en profiter.

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi:

Le Nigeria lance une plateforme pour une administration sans papier d’ici fin 2025

Dans un contexte marqué par la multiplication des cybermenaces, l’Afrique doit relever le défi du manque de compétences spécialisées. La formation devient une priorité pour bâtir un écosystème numérique résilient et sûr.

Deloitte, cabinet international d’audit, conseil et services technologiques, a inauguré le vendredi 19 septembre à Casablanca sa CyberAcademy, rattachée au Deloitte Morocco Cyber Center. Ce centre de formation spécialisé dans la cybersécurité s’adresse aux professionnels, étudiants, jeunes diplômés et profils en reconversion, dans un contexte où les entreprises peinent à recruter des talents qualifiés.

La CyberAcademy propose plus de 60 formations certifiantes couvrant les dimensions techniques, organisationnelles, réglementaires et stratégiques de la cybersécurité. Certains modules intègrent déjà l’intelligence artificielle, et les programmes modulables sont conçus pour s’adapter aux besoins spécifiques des entreprises. L’académie s’appuie sur des partenariats académiques reconnus, ainsi que des certifications internationales (ISC², ISACA, PECB, etc.), pour garantir la qualité des parcours.

Ce lancement s’inscrit dans la dynamique du Deloitte Morocco Cyber Center, inauguré en février 2023. Le centre compte aujourd’hui une centaine d’ingénieurs marocains et africains, dont environ 50 % de femmes, et vise à atteindre plus de 450 experts d’ici 2025. Par ailleurs, le Maroc a progressé dans le classement mondial de la cybersécurité : le Global Cybersecurity Index 2024, publié par l’UIT, lui attribue un score de 97,5 sur 100, le classant parmi les pays de référence (Tier 1) sur le plan international.

Avec cette académie, Deloitte entend répondre à un déficit de compétences avéré : de nombreuses entreprises et institutions éprouvent des difficultés à recruter des profils en cybersécurité avancée, en réponse à la multiplication des cyberattaques, des menaces de fraude numérique, et des exigences réglementaires accrues. Le besoin est également poussé par la transformation numérique accélérée du pays, avec une forte pénétration d’Internet, un usage massif des services en ligne et une numérisation grandissante des services publics.

Samira Njoya

Lire aussi:

Maroc : la CNSS lance un plan de 4,4 millions $ pour renforcer la cybersécurité

More...

Le nouveau ministre des TIC et de l’Innovation devra notamment s’appuyer sur l’expérience acquise au sein du ministère afin de poursuivre et accélérer les projets numériques du Rwanda.

Yves Iradukunda (photo) est désormais ministre d’État chargé des Technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’Innovation au Rwanda. Il a été nommé le jeudi 18 septembre par le président Paul Kagame, dans le cadre d’un remaniement ministériel. Il succède à Paula Ingabire, qui occupait jusque-là le poste de ministre de plein exercice dans ce portefeuille stratégique.

Cette nomination consacre une carrière déjà marquée par une forte implication dans la modernisation de l’administration et la promotion de l’entrepreneuriat numérique. Jusqu’ici secrétaire permanent au ministère des TIC et de l’Innovation, Yves Iradukunda a supervisé des projets stratégiques visant à renforcer la connectivité du pays, à développer les compétences numériques et à favoriser l’émergence de solutions technologiques locales.

Avant d’intégrer la haute fonction publique, il s’était illustré dans le secteur du développement et de la philanthropie. Il a notamment occupé les postes de directeur pays de l’Allan & Gill Gray Philanthropy au Rwanda et de directeur des opérations mondiales chez MASS Design Group, une organisation internationale de design et d’ingénierie sociale.

Titulaire d’une licence en mathématiques et informatique de l’Oklahoma Christian University aux États-Unis, Yves Iradukunda a ensuite obtenu un MBA à l’African Leadership University School of Business, ainsi qu’un diplôme en innovation des services publics délivré par la Cambridge Judge Business School. Ce bagage académique, complété par son expérience de terrain, nourrit sa vision d’un numérique inclusif au service du développement.

Engagé de longue date dans la formation et l’accompagnement de la jeunesse, il est également cofondateur et ancien dirigeant de l’organisation Emerging Leaders and Entrepreneurs of Rwanda, qui œuvre à la promotion du leadership et de l’entrepreneuriat.

Cette nomination intervient dans un contexte où Kigali entend accélérer sa transition numérique et affirmer son statut de hub technologique régional. Le nouveau ministre devra jouer un rôle clé dans l’accélération des projets déjà en cours, visant à réduire la fracture entre zones urbaines et rurales, stimuler l’innovation locale et le développement de start-up, renforcer la cybersécurité et la souveraineté numérique, tout en accompagnant le développement des compétences de la jeunesse pour répondre à la demande croissante en talents dans le secteur.

À l’issue de sa nomination, Yves Iradukunda s’est dit « pleinement déterminé à tout donner pour façonner un avenir meilleur pour les Rwandais grâce aux technologies transformatrices ».

Samira Njoya

Lire aussi:

Numérique : le Rwanda veut collaborer avec l’Arabie saoudite

Selon StartupBlink, l’écosystème start-up du Mozambique est encore naissant. Il compte des entreprises comme 80X RECORD$, Chicoa Fish Farm, et Ethale Books App.

L’Autorité de régulation des communications du Mozambique (INCM) a inauguré en début de semaine le ThinkLab, un incubateur destiné à accompagner les start-up et les entrepreneurs locaux dans les domaines du numérique. Le lancement s’est déroulé à Maputo en présence du ministre des Communications et de la Transformation numérique, Américo Muchanga.

« Une nation sans innovation est une nation d’esprits endormis. Le ThinkLab est un laboratoire destiné à projeter des solutions numériques pour les défis nationaux les plus urgents. C’est aussi une plateforme de collaboration, où le secteur privé, le monde académique et le gouvernement planifient et projettent ensemble l’avenir que nous voulons » a déclaré ce dernier.

12 jeunes pousses ont été retenues pour ce premier cycle d’incubation. Elles opèrent dans des secteurs variés tels que la santé, le transport, la finance, l’informatique et l’IA. À travers le ThinkLab, le régulateur entend leur offrir un appui technique et réglementaire, des ressources, des formations et un accompagnement par des mentors, tout en facilitant leur mise en relation avec des experts et des investisseurs. L’objectif est d’assurer la viabilité des projets, de favoriser l’accès aux financements et de bâtir un écosystème collaboratif réunissant start-up, entreprises, universités et régulateurs.

L’INCM espère que ce projet va contribuer à encourager la transformation numérique, l’une des priorités des autorités mozambicaines. C’est dans ce cadre que l’exécutif a lancé en mars dernier l’initiative « Internet Para Todos » pour démocratiser l’accès à Internet d’ici 2030. Cette action est perçue comme « un pilier fondamental de la stratégie globale de transformation numérique du gouvernement, en créant un environnement digital inclusif qui permettra aux citoyens, aux entreprises et aux institutions publiques d’interagir et d’innover, contribuant ainsi à l’émergence d’une économie numérique accessible et inclusive ».

Selon la société d’investissement panafricaine Renew Capital, l’écosystème start-up au Mozambique reste encore embryonnaire. Elle souligne toutefois que la découverte de vastes réserves de gaz naturel, l’abondance de ressources minières et la position géographique stratégique du pays en font un marché prometteur à surveiller en Afrique. Les défis évoqués comprennent le cadre réglementaire encore en construction, des infrastructures insuffisantes, notamment en matière de connectivité Internet, ainsi qu’un déficit marqué de compétences dans les métiers technologiques.

Isaac K. Kassouwi

Edité par : Feriol Bewa

Lire aussi:

Face à l’essor du commerce électronique et aux défis de la cybersécurité, la Zambie multiplie les réformes pour adapter son environnement juridique. Une démarche qui illustre la volonté du pays de bâtir une économie numérique solide et compétitive.

La Zambie poursuit la mise à jour de son cadre législatif afin d’accompagner l’essor des services numériques. Lors de sa dix-septième réunion, tenue le lundi 15 septembre, le Cabinet a approuvé l’introduction au Parlement de deux projets de loi portant respectivement sur les communications électroniques et sur les services postaux.

Le premier projet modifie la loi sur les communications et les transactions électroniques, promulguée en 2021 pour établir les bases juridiques du commerce en ligne, des paiements numériques et des services électroniques. Selon Cornelius Mweetwa (photo), ministre de l’Information et des Médias depuis septembre 2023, cette révision vise à corriger certaines incohérences avec la loi sur la cybersécurité prévue en 2025 et à renforcer la régulation des infrastructures à clé publique, essentielles pour la sécurité des transactions.

« La loi vise à promouvoir un environnement en ligne sûr et fiable, en protégeant les consommateurs et les entreprises. L’amendement améliorera la fiabilité et l’efficacité des transactions électroniques, tout en stimulant la croissance économique », a-t-il déclaré. Le ministre a toutefois souligné que l’application de la loi actuelle avait révélé des difficultés, notamment dans le processus d’octroi des licences et dans l’articulation avec les infrastructures critiques.

Le deuxième projet remplace la loi postale en vigueur depuis 2009, jugée obsolète face à l’évolution technologique et aux nouveaux défis, tels que ceux liés à la cybercriminalité et à la contrefaçon. Il entend adapter le régime juridique aux transformations du marché postal et des services de messagerie, fortement impactés par l’essor du commerce électronique.

Ces réformes s’inscrivent dans la Stratégie nationale de transformation numérique (2023-2027), qui vise à moderniser l’économie zambienne par le numérique et à instaurer un climat de confiance pour les entreprises et les consommateurs.

À terme, ces textes contribueront à renforcer la sécurité et la compétitivité de l’environnement numérique, à accroître la confiance des investisseurs et à accélérer l’adoption des services numériques en Zambie. Ils soutiendront également la diversification économique en favorisant l’innovation et l’émergence de nouveaux modèles d’affaires basés sur le numérique.

Samira Njoya

Lire aussi:

Maurice, Maroc et Afrique du Sud : les leaders africains de l’innovation en 2025 (OMPI)

Le gouvernement tchadien a engagé un vaste chantier de transformation numérique pour moderniser ses services publics et renforcer la transparence. Le pays prévoit d’investir 1,5 milliard de dollars d’ici 2030, avec pour priorité la dématérialisation des procédures et la digitalisation des secteurs stratégiques.

La secrétaire d’État au Pétrole, aux Mines et à la Géologie, Khadidja Hassane Abdoulaye (photo), a annoncé mercredi 17 septembre le lancement imminent d’un système numérique dédié à la gestion des activités minières sur l’ensemble du territoire. Prévu pour le vendredi 19 septembre, l’outil vise à centraliser la délivrance des titres miniers, sécuriser les zones d’exploration et d’exploitation, et offrir un accès en temps réel à l’information pour les investisseurs et les citoyens.

« Le lancement et l’opérationnalisation de cet outil constituent une avancée significative dans notre volonté de moderniser et de sécuriser la gestion des ressources minières nationales. Il s’agit d’un engagement fort en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et de la valorisation durable de nos richesses », a déclaré Khadidja Hassane Abdoulaye.

La mise en place du cadastre minier numérique s’inscrit dans un vaste chantier de réformes destiné à assainir le secteur extractif. Ces dernières années, le Tchad a adopté des ajustements juridiques et techniques afin d’aligner son cadre réglementaire sur les standards internationaux et de rendre son secteur minier plus attractif. Aujourd’hui, ce secteur ne représente qu’environ 1 % du PIB, mais le gouvernement ambitionne de porter cette part à 5 % d’ici 2030.

À l’échelle continentale, plusieurs pays africains tels que la RDC, le Gabon ou encore le Burkina Faso ont déjà introduit des cadastres miniers numériques afin de limiter les fraudes, de sécuriser les investissements et d’augmenter les recettes fiscales. Le Tchad suit donc une tendance visant à accroître la transparence et la compétitivité dans la gestion des ressources naturelles.

Au-delà de l’investissement, ce projet est aussi perçu comme un levier de bonne gouvernance. Pour les investisseurs, il garantit un meilleur accès aux données et une réduction des risques liés aux conflits fonciers. Pour les citoyens, il incarne une promesse de transparence accrue et une gestion plus équitable des richesses nationales, dans un contexte où le pays cherche à diversifier son économie et à réduire sa dépendance aux hydrocarbures.

Samira Njoya

Lire aussi:

Tchad : vers le déploiement d’un système numérique pour les services liés au transport