Actualités (2478)

Children categories

Le Cameroun s'engage fermement dans la numérisation des services aux citoyens. La carte d'identité biométrique est désormais indispensable pour en bénéficier.

Le lundi 13 mai à Yaoundé, le délégué général à la sûreté nationale (DGSN), Martin Mbarga Nguele, et le président-directeur général du consortium germano-portugais INCM-Augentic, Labinot Carreti, ont signé un contrat pour le financement, la concession, le développement, la mise en service et l’exploitation d’un nouveau système d’identification sécuritaire au Cameroun, a rapporté la radio nationale dans le journal parlé de 17h. Bien que le montant du contrat n’ait pas été divulgué, il s’agit d'un projet clé en main financé par Augentic, a-t-on appris.

Ce projet comprend la construction de 68 centres multifonctionnels ultramodernes dans les 10 régions et les 58 départements du Cameroun. De plus, il prévoit la rénovation de 219 postes d’identification existants afin de les moderniser. Le nouveau système d’identification introduira une application permettant la prise de rendez-vous en ligne et assurant une disponibilité étendue à tout le pays, a déclaré Labinot Carreti. « On va aussi assurer l’expédition des cartes à travers tous les postes d'identification dans tout le territoire camerounais », a-t-il ajouté. Ce système devrait permettre la délivrance de la Carte nationale d’identité (CNI) en 48h après le dépôt de la demande, d’ici la fin de l’année 2024.

Le 29 décembre 2023, Martin Mbarga Nguele avait annoncé que le chef de l’Etat avait autorisé la mise en place de ce nouveau système, incluant une plateforme de pré-enrôlement en ligne. Trois centres autonomes de production de la CNI seront construits à Yaoundé (Centre), Douala (Littoral) et Garoua (Nord), ainsi que des centres modernes d’enrôlement dans chaque chef-lieu de région, expliquait-il. Il affirmait que ce nouveau système sera opérationnel cette année, selon les assurances données lors de la présentation des vœux de Nouvel An le 24 janvier dernier. Il sera similaire à celui mis en place pour les passeports biométriques, pour lequel un contrat de 131 milliards FCFA (200 millions d’euros) avait été confié à INCM-Augentic.

Vers la hausse du coût de la CNI

Ce contrat donnait mandat au consortium pour construire et exploiter l’infrastructure. Selon l’ambassade d’Allemagne au Cameroun, la société a investi 30 millions d’euros pour la construction du centre national de production des passeports. Les investissements consentis par les prestataires justifient la hausse du coût du timbre, qui est passé de 75 000 à 110 000 FCFA, déclarait à l’époque le ministre des Finances, Louis Paul Motaze. A en croire le patron de la Police camerounaise, l’investissement consenti par les prestataires justifiera une augmentation du coût de la CNI, dont les frais d’établissement s’élèvent actuellement à 2 800 FCFA.

Cette initiative intervient alors que certains citoyens attendent depuis un an, voire des années, l’obtention de leur CNI, dépassant ainsi le délai d’attente réglementaire de trois mois. Cette situation avait conduit à une campagne de revendication sur les réseaux sociaux autour du slogan « Je veux ma CNI ». Le gouvernement a attribué ces retards à la nécessité de sécuriser l’identité camerounaise, dans un contexte où les fraudes sont susceptibles de compromettre sa fiabilité. En plus de la CNI, les autres titres d'identité tels que la carte de séjour, la carte de résident, la carte de réfugié, la carte professionnelle de police et la carte nationale d'invalidité seront également produits dans un délai de 48h.

Patricia Ngo Ngouem

Lire aussi:

Cameroun : un centre numérique inauguré à l’Université de Yaoundé 2

Avec l’accélération de la transformation numérique sur le continent, les pays africains mettent en œuvre divers projets. Le Sénégal devient le premier pays francophone d’Afrique à se pencher sur la radio numérique terrestre.

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a lancé le mercredi 8 mai le projet pilote de la radio numérique terrestre. L’initiative vise à trouver des alternatives à la diffusion FM analogique traditionnelle, particulièrement sujette à la saturation des fréquences, surtout dans certaines régions spécifiques du Sénégal.

« En 2006, l’Union internationale des télécommunications avait normalisé la bande VHF (174-220 MHz) pour en faire la bande dédiée à la radio numérique terrestre. Quelques années plus tard les acteurs se sont retrouvés, c’est-à-dire l’Union internationale des télécommunications et l’Union africaine des télécommunications, pour tenter de trouver des solutions par rapport à cette pénurie qui frappe la plupart des pays africains en termes de disponibilité des fréquences FM, mais malheureusement les études n’ont pas donné les résultats escomptés. C’est la raison pour laquelle l’ARTP, face à cette pénurie de fréquences FM a pensé qu’il était opportun de lancer ce projet », indique Abdou Karim Sall, directeur de l’ARTP.

Le basculement à la radio numérique s’inscrit dans le cadre de la volonté de l’Union internationale des télécommunications de passer tous les signaux télévisuels et radiophoniques en numérique. Le passage à la télévision numérique, bien qu’ayant pris un retard considérable, est en cours dans plusieurs pays du continent. La radio numérique, peine à se faire sur le continent et le Sénégal, avec cette initiative, devient le premier pays francophone du continent à opter pour le basculement vers les fréquences numériques DAB+ (Digital broadcasting).

Pour rappel, ces nouvelles orientations permettront, entre autres, d’améliorer la qualité du son qui est souvent affecté par des facteurs tels que la distance de la station de radio, les interférences et les conditions atmosphériques, d’accéder à un plus grand nombre de stations de radio ou encore de mettre en pause et d’enregistrer des émissions en cours de diffusion.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

L'adoption de la blockchain continue de progresser rapidement dans le monde. De nombreux gouvernements commencent à explorer ces technologies qui pourraient améliorer la transparence et l'efficacité des processus gouvernementaux.

Le Ghana se prépare à devenir le premier gouvernement alimenté par la blockchain en Afrique. Le vice-président Mahamudu Bawumia (photo) a partagé cette vision lors de la 14e conférence régionale et de la réunion générale annuelle des chefs des agences de lutte contre la corruption en Afrique du Commonwealth, qui s'est tenue à Accra du lundi 6 au samedi 11 mai.

« Nous allons adopter une technologie de blockchain pour permettre aux pouvoirs publics de veiller à ce que toutes les données et transactions dans l’espace public soient transparentes et inviolables, personne ne peut les changer, et la nôtre pourrait donc devenir le premier gouvernement basé sur la blockchain en Afrique », a déclaré Mahamudu Bawumia.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Stratégie de numérisation en cours de mise en œuvre depuis 2017 au Ghana. Cette stratégie a permis au gouvernement de collecter 201 milliards GH₵ (14,2 milliards de dollars) depuis 2023 grâce à la numérisation des services publics via la plateforme Ghana.gov. De plus, la nouvelle carte d’identité numérique a permis au gouvernement de détecter 404 707 noms fictifs sur les états de paie du Système de services nationaux et 29 000 retraités fantômes.

En adoptant la blockchain, le Ghana vise à sécuriser de manière infaillible les données gouvernementales. Selon Mahamudu Bawumia, cette technologie sera un rempart contre la corruption en surveillant chaque modification apportée aux données numériques.

Il convient de noter que la blockchain est un mécanisme de base de données avancée qui permet un partage transparent des informations sur un réseau. Elle peut être utilisée pour enregistrer des contrats, des transactions financières, des actifs numériques, des votes, et bien d'autres choses encore, de manière décentralisée et sécurisée.

Samira Njoya

Lire aussi:

En Ethiopie, Nice Innovation Incubation Center couve et accélère les entreprises technologiques

Il y a deux mois, une dizaine de pays d'Afrique centrale et de l'Ouest expérimentaient une perturbation du service Internet de plusieurs jours. Le désagrément s'est à nouveau produit.

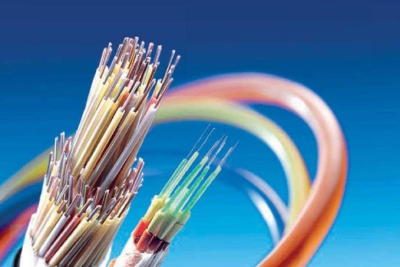

Le réseau Internet connaît des perturbations dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est depuis le dimanche 12 mai. NetBlocks, une organisation britannique qui observe les cas de restriction d’Internet dans le monde, attribue l’incident à des défaillances affectant les systèmes de câbles sous-marins SEACOM et EASSY qui desservent la région.

⚠ Confirmed: Network data show a disruption to internet connectivity in and around multiple East #Africa countries; the incident is attributed to failures affecting the SEACOM and EASSY subsea cable systems 📉 pic.twitter.com/8TsAvKrOe6

— NetBlocks (@netblocks) May 12, 2024

Selon Netblocks, les perturbations affectent des millions d’utilisateurs, notamment en Tanzanie, au Mozambique, au Malawi, au Burundi, au Rwanda, à Madagascar, aux Comores, en Ouganda, en Somalie et au Kenya. La Sierra Leone, pays d’Afrique de l’Ouest, est également touchée par les perturbations, quoique légèrement.

C’est la deuxième fois cette année que l’Internet connaît des perturbations en Afrique en raison d'incidents sur les câbles sous-marins qui desservent le continent. En mars dernier, des pannes similaires sont intervenues sur les câbles WACS, MainOne, ACE, SAT3, Seacom/TGN, AAE1 et EIG. Une dizaine de pays d’Afrique de l’Ouest, centrale et australe ont été affectés. Certains câbles n’ont pas encore été réparés jusque-là.

Dans les pays touchés, des actions ont été entreprises pour régler la situation, aussi bien au niveau des opérateurs télécoms et fournisseurs d’accès à Internet que des autorités publiques. Nape Moses Nnauye, ministre tanzanien des TIC, a déclaré : « Des mesures sont activement prises pour résoudre ce dysfonctionnement. En attendant le rétablissement complet du service, l’accès à Internet et aux communications internationales sera maintenu à un niveau réduit grâce à des solutions alternatives ».

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi:

La Gambie aura une stratégie de transformation avec une d’identification numérique ce mois

Le Burkina Faso, tout comme plusieurs pays d'Afrique, s'attèle actuellement à la dématérialisation des services destinés aux citoyens. L'objectif fixé par l'exécutif est de numériser 100 % des démarches administratives d'ici à 2025.

L'administration publique du Burkina Faso se prépare à disposer, dans les prochains mois, d'un système d'information fiable, robuste, ainsi que de plateformes numériques de qualité. Le Conseil des ministres du mercredi 8 mai a approuvé le décret portant sur les modalités de mise en exploitation de ces plateformes numériques au sein de l'administration publique.

Cette initiative, selon la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo/Sabane, vise à rendre l'administration plus performante et efficiente, tout en réduisant les délais de traitement et en facilitant l'accès des citoyens aux services administratifs. L'objectif est de mettre en ligne des plateformes efficaces et de qualité, améliorant ainsi l'expérience des utilisateurs.

Le décret vise également à remédier à l'insuffisance des tests avant la mise en exploitation ou le lancement officiel des plateformes numériques, au manque de cohérence et d'interopérabilité entre les plateformes, ainsi qu'au manque de communication entre les différents départements sectoriels et le ministère chargé de la Transition digitale concernant les initiatives de numérisation.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de modernisation de l'administration publique (SNMAP) 2021-2025, qui prévoit que le Burkina Faso dispose d'une administration publique d'excellence, soutenue par des valeurs républicaines et au service des usagers et des clients d'ici 2025.

En février, le taux moyen de réalisation de la dématérialisation des procédures administratives était de 83,97 % selon les résultats d'une évaluation du ministère de la Transition numérique. Ainsi, l'adoption de ce décret devrait permettre un meilleur encadrement de la mise en exploitation des plateformes numériques, garantissant ainsi la qualité des e-services de l'administration publique et la protection des données des usagers et de l'Etat.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Groupe Orange est présent dans plusieurs secteurs en Afrique. Il a décidé d’investir le secteur de la cybersécurité en République démocratique du Congo avec l’aide de la filiale locale de l’opérateur télécoms.

Orange RDC, la filiale congolaise du groupe télécoms français Orange, et Orange Cyberdéfense, l’entité du Groupe Orange dédiée à la cybersécurité, ont signé le jeudi 9 mai à Kinshasa un partenariat en matière de cybersécurité. L’objectif est de protéger les infrastructures et les données vitales contre les cyberattaques en RDC.

Save the Date: Lancement officiel du partenariat entre Orange RDC et Orange Cyberdéfense.

— Orange RDC (@Orange__RDC) May 5, 2024

Ce Jeudi 09 Mai, découvrez comment nos expertises combinées renforcent la cybersécurité en RDC. Restez connectés pour plus d'infos! #Cybersécurité #Partenariat #Transformationdigitale #ICT pic.twitter.com/b3VWJCSBNK

Orange Cyberdéfense propose ainsi trois services que sont « Microsoc » pour la sécurité des différents parcs informatiques du pays, « Test d’intrusion » pour détecter les vulnérabilités et « Cyber Diag » pour évaluer la cyber-résilience d’une entreprise ou d’une organisation et proposer des solutions en cas de failles.

La cybersécurité est devenue une composante importante en Afrique avec l’accélération de la transformation numérique. L’Union internationale des télécommunications, dans l’édition 2020 de son rapport « Global Cybersecurity Index », classe la RDC au quarantième rang continental devant la République centrafricaine et derrière le Soudan du Sud. Depuis lors, le pays dirigé par Félix Tshisekedi a multiplié des actions avec, entre autres, la ratification de la convention de l’Union africaine (UA) sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel en avril 2023.

Il faut rappeler que, même si la RDC est un mauvais élève en matière de cybersécurité, c’est tout le cyberespace africain qui est plutôt faible. Dans son rapport « Cybersecurity in Africa-Call to action » publié en juin 2023, le cabinet Kearney a montré que « la cyber-résilience de l’Afrique est faible, notamment en matière de stratégie, de gouvernance et d’entités opérationnelles, ainsi que de coopération intersectorielle ».

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Le Maroc est pleinement engagé dans la transformation numérique, dont les ressources humaines représentent le socle. Cette vision stratégique comprend des initiatives visant à moderniser les programmes éducatifs en intégrant les compétences numériques dès le plus jeune âge.

L'Université Moulay Ismaïl de Meknès au Maroc a conclu le mercredi 8 mai une convention de partenariat avec Cisco Network Academy, un programme éducatif mondial en ligne de l'entreprise américaine Cisco Systems.

Cette collaboration, établie lors de la visite d'une délégation de Cisco Network Academy au Maroc, vise à renforcer les compétences numériques des étudiants et des enseignants dans des domaines tels que les réseaux informatiques, l'intelligence artificielle, l'infrastructure programmable et la cybersécurité.

L’initiative s'inscrit dans le cadre du Plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation à l'horizon 2030, connu sous le nom de « Pacte Esri 2030 ». Elle vise à permettre aux étudiants d'acquérir des compétences personnelles, transversales et numériques adaptées aux besoins du marché du travail, conformément aux directives royales, compte tenu de l'essor numérique mondial.

Le partenariat fait suite à une convention tripartite établie en décembre dernier entre le ministère chargé de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, et Cisco.

En outre, ce nouveau partenariat vise à renforcer l'offre de formation et de certification proposée par les « Centres code 212 » au sein des universités nationales, qui offrent aux étudiants et enseignants un accès gratuit et illimité aux programmes de formation des partenaires, ainsi qu'un soutien à la préparation des certifications professionnelles.

En investissant dans la formation des jeunes et le renforcement des capacités numériques, le Maroc vise à mobiliser un nombre suffisant de diplômés spécialisés dans des domaines innovants, afin d'accélérer la transformation numérique et de répondre aux attentes des investisseurs nationaux et internationaux.

Samira Njoya

Lire aussi:

En mai 2023, le gouvernement béninois a présenté son projet d’agent conversationnel basé sur l’IA lors de la 2è édition du Salon de l’entrepreneuriat numérique et de l’intelligence artificielle.

Le Bénin développe une intelligence artificielle qui valorise les langues locales. L'Agence des systèmes d'information et du numérique (ASIN), le ministère du Numérique et de la Digitalisation, Sèmè City et iSHEERO, une association d'experts et de passionnés de la science des données et d'intelligence artificielle collaborent sur le projet.

Mercredi 8 mai, la collecte de données de langues locales a d'ailleurs démarré. La base de données créée servira à entraîner de grands modèles de langage (LLM) basé sur l’intelligence artificielle (IA).

#𝐉𝐚𝐢𝐦𝐞𝐌𝐚𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐞@asinbenin et @numeriquebenin, en partenariat avec @SemeCity et iSHEERO, lancent une campagne de collecte de données participatives dédiée à la valorisation des langues nationales béninoises.#JaimeMaLangue#BeninNumerique pic.twitter.com/ypj6yyA7SU

— Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (@asinbenin) May 8, 2024

Cette initiative nationale s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale d’intelligence artificielle et de mégadonnées adoptée en janvier 2023. Le but est d’exploiter les atouts qu’offre l’IA dans les domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture ou encore le tourisme et de positionner le pays comme un acteur majeur de l’IA dans la sous-région ouest-africaine.

Selon le rapport intitulé « AI and the Future of Government : Unexpected Effects and Critical Challenges » paru en mars 2024 du think thank marocain Policy Paper, les pays dont les langues disposent d’un corpus de données moins important rencontrent des difficultés à mettre en place des modèles d’IA. Le Bénin fait partie de ces pays et la mise en place de cette campagne participative permettrait d’anticiper la fracture numérique causée par les applications d’IA.

« L'efficacité de ces technologies d'IA [LLM] dépend de la disponibilité et de la qualité des données, ce qui nécessite des ensembles de données (corpus) non seulement étendus, mais aussi diversifiés et représentatifs, afin de garantir leur applicabilité dans un large éventail de langues et de contextes », indique le document.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Le Bénin explore les opportunités de collaboration avec le Canada dans le domaine de l'IA

La Gambie a réalisé des progrès significatifs dans son parcours de transformation numérique. Pour aller encore plus loin, le pays bénéficie du soutien des organisations auxquelles il appartient, telles que la CEDEAO.

Le président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Omar Alieu Touray, et le ministre gambien de l'Economie numérique, Ousman A. Bah, ont conclu le vendredi 3 mai un accord de subvention lors du 15e sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Cette subvention, d'un montant de 180 000 $, vise à renforcer l'infrastructure numérique en Gambie et à améliorer la gouvernance du pays grâce aux nouvelles technologies.

Jai signé ce vendredi 03 mai a banjul avec le Ministre gambien de l'économie numérique, un accord de subvention de la CEDEAO pour appuyer la modernisation de l'infrastructure numérique, les services en ligne et la gouvernance en Gambie. @AbdouKolley @ecowas_cedeao pic.twitter.com/j3EI34T6vd

— H.E. Dr Omar Alieu Touray (Official) (@OmarAlieuTouray) May 5, 2024

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de la CEDEAO visant à renforcer les capacités numériques de tous ses Etats membres. Elle intervient alors que la Gambie multiplie les efforts pour accélérer sa transformation numérique et renforcer son infrastructure de télécommunications afin de faire bénéficier sa population de nouveaux services innovants.

Actuellement, le pays travaille sur une stratégie numérique globale qui sera lancée dans les prochains mois. Par ailleurs, la Gambie s'apprête à se connecter à un second câble sous-marin à fibre optique international, financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 à 35 millions USD. Le gouvernement songe également à renforcer la connectivité nationale grâce aux satellites.

La subvention de la CEDEAO devrait accompagner la mise en œuvre de cette stratégie, qui inclut la numérisation des services administratifs, le renforcement des compétences numériques des citoyens, ainsi que la création d'un système d'identification numérique normalisé, entre autres.

Samira Njoya

Lire aussi:

La Gambie aura une stratégie de transformation avec une d’identification numérique ce mois

Les TIC présentent un potentiel immense pour améliorer la gouvernance, stimuler le développement économique et social en Afrique. Il est donc dans l'intérêt des gouvernements africains de les adopter et de s'adapter aux changements qu'elles peuvent apporter.

SciTech DiploHub, une organisation internationale basée à Barcelone et leader dans le domaine de la science, de la technologie et des affaires internationales, a annoncé le lundi 6 mai le lancement d'un Centre de diplomatie scientifique pour l'Afrique à Kigali, au Rwanda. Ce nouveau centre vise à coordonner les initiatives entre scientifiques, diplomates, décideurs politiques, entrepreneurs technologiques et entreprises multinationales, afin de promouvoir la recherche collaborative et le développement technologique en Afrique.

Selon Alexis Roig (photo, à gauche), PDG de SciTech DiploHub, ce lancement marque « un mouvement stratégique pour renforcer la collaboration internationale entre les principales institutions de recherche, les universités et les entreprises de l'écosystème scientifique et technologique en expansion en Afrique ».

Le projet — porté par SciTech DiploHub en partenariat avec les gouvernements municipaux de Barcelone et de Kigali, le gouvernement du Rwanda, le Réseau des académies scientifiques africaines (NASAC) représentant plus de 30 académies du continent, ainsi que l'Association des universités africaines, représentant plus de 400 universités de 50 pays africains — impliquera également plus de trente universités, organisations et centres de recherche espagnols, membres du réseau SciTech DiploHub.

Le projet bénéficie d'un investissement initial de plus de 3 millions d'euros jusqu'en 2028, grâce à la contribution des institutions fondatrices et des fonds de la Commission européenne à travers le système de cofinancement promu par l'Agenda d'innovation Union africaine - Union européenne.

Au cours des trois premières années d'activité, le Centre formera plus de 2 500 professionnels africains en diplomatie scientifique et technologique et soutiendra le développement de nouvelles stratégies en matière de politique scientifique pour une vingtaine de gouvernements nationaux et locaux de la région.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Burundi mène une enquête nationale sur l'accès et l'usage des TIC

More...

Dans le but de stimuler l’innovation technologique sur le continent, diverses initiatives sont mises en œuvre. Timbuktoo est l’une d’entre elles, lancée en janvier dernier lors du forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Les autorités béninoises, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement, ont inauguré le vendredi 3 mai University Innovation Pod (UniPod) Bénin, un pôle universitaire d’innovation sur le campus d’Abomey-Calavi. L’objectif est d’aider les jeunes à exprimer leur créativité et leurs talents en donnant vie à des projets d’innovation.

Le Pôle Universitaire d'Innovation #UniPod a été lancé ce jour au #Bénin. C'était en présence de la Ministre de l'Enseignement Supérieur, du Ministre des PME, du Recteur de @uacbenin & RR du @PNUDBenin.

— PNUD Bénin (@PNUDBenin) May 3, 2024

Un cadre dédié à la jeunesse pour concrétiser ses idées les plus innovantes. pic.twitter.com/noz4AFLDGJ

« UniPod Bénin arrive à point nommé et se présente indiscutablement comme un véritable levier de développement pour notre institution universitaire. Il se dresse comme un pôle dont la contribution sera déterminante dans la réalisation de notre légitime ambition de nous maintenir à la pointe de l'innovation technologique au Bénin et en Afrique », a indiqué Félicien Avléssi, recteur de l’université d’Abomey-Calavi.

Le complexe est composé d’un espace de coworking, d’un laboratoire de conception équipé d’ordinateurs avec des logiciels professionnels spécifiques et d’imprimantes 3D pour faciliter les travaux de design industriels, électroniques, d’un makerspace qui rassemble plusieurs ateliers de fabrication disposant d’équipements appropriés et d’un bureau de transfert de technologie qui permettra de protéger l’innovation et de la mettre sur le marché ou de la rapprocher de l’industrie et du secteur privé.

La réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative Timbuktoo dont l’objectif est de mobiliser et d’investir 1 milliard $ de capital catalyseur et commercial pour combler les lacunes critiques et soutenir l’écosystème des start-up sur le continent. Dans un contexte où les start-up africaines attirent de moins en moins de capitaux, la mise en place de telles initiatives facilitera l’émergence d’innovations technologiques sur le continent.

Outre le Bénin, quinze autres pays accueilleront des UniPod. Il s’agit du Mali, du Soudan du Sud, du Malawi, du Rwanda, de l’Ouganda, de la Mauritanie, de la Sierra Leone, du Togo, du Liberia, du Lesotho, de la Guinée, de la Zambie, de la Gambie, du Burkina Faso et du Gabon.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Dans de nombreux pays d’Afrique, la microfinance pourrait être un pilier essentiel de l'inclusion financière. Les offres de ces entreprises peuvent avoir un impact positif sur la vie des personnes économiquement vulnérables en les aidant à atténuer l'impact des chocs et des imprévus de la vie.

L'opérateur de télécommunications Orange Guinée a annoncé le lancement officiel de sa structure de microfinance, Orange MicroFinances Guinée (OMIG), le vendredi 3 mai. Cette initiative vise à fournir des services financiers inclusifs et accessibles aux populations locales via Orange Money.

« Le crédit et l’assurance sont des briques encore trop faiblement développées dans l’offre des services financiers mobiles, qui pourtant, constituent un fort potentiel de développement pour les populations en Afrique. Nous souhaitons soutenir et faciliter la créativité d’une multitude de micro-entrepreneurs, souvent des femmes, et contribuer à leur réussite grâce aux offres de crédit et d’épargne partout où Orange Money est implanté », a déclaré le directeur général d’Orange Guinée, Ousmane Boly Traore.

Dans le cadre de ses activités, la nouvelle microfinance offrira un ensemble de services accessibles aux micro-entrepreneurs et aux populations non bancarisées, notamment des prêts, des transferts d'argent et des options d'épargne. L'objectif est de leur permettre de développer leurs activités et de concrétiser leurs ambitions commerciales de manière facile et efficace, via l'application Orange Money ou USSD. Les avantages incluent un parcours client entièrement digitalisé, des conditions d'emprunt et d'épargne attractives, ainsi que la possibilité de gérer les remboursements, les comptes et de suivre les prêts.

A travers ce nouvel acteur dans l’écosystème, Orange ambitionne de soutenir l'inclusion financière et le développement économique des communautés en Guinée. Les différents services offerts par OMIG devraient également favoriser et stimuler l'entrepreneuriat en Guinée.

Samira Njoya

Lire aussi:

L'accès à la connectivité Internet à haut débit est aujourd'hui incontournable en Afrique où la transformation numérique s'accélère. Toutefois, le coût élevé d'Internet reste un obstacle majeur pour une population désireuse de tirer parti des nouvelles technologies.

Le gouvernement malgache a annulé sa récente décision d'augmenter le prix du giga-octet à 0,95 $, revenant ainsi sur sa décision du mois dernier. Cette volte-face a été annoncée par le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) dans un communiqué, suite à une évaluation des pratiques tarifaires des fournisseurs d'accès à Internet dans le pays.

« Le gouvernement a constaté que les prix maintenus artificiellement élevés par les opérateurs de télécommunications ne reflétaient pas les engagements pris lors des négociations. En conséquence, cette mesure vise à rétablir une concurrence loyale et à faire baisser les coûts pour les utilisateurs finaux », précise le communiqué du MNDPT.

Initialement, le gouvernement avait décidé d'augmenter le prix du giga-octet de 0,45 $ à 0,95 $, justifiant cette mesure par l'argument qu'elle favoriserait une meilleure répartition de l'accès à Internet dans le pays. Cependant, cette décision a rendu l'accès à internet de plus en plus difficile pour de nombreux Malgaches, accentuant ainsi la fracture numérique déjà existante.

Pour répondre aux besoins de leur clientèle, plusieurs fournisseurs n'ont pas mis en œuvre les nouveaux tarifs. Selon les données du cabinet Kepios, spécialisé dans l'étude des usages numériques, le pays comptait 3,80 millions d'utilisateurs de médias sociaux en janvier 2024. Suite à l'augmentation des tarifs, de nombreux internautes ont été contraints de restreindre leurs dépenses liées à la connexion Internet ou de fréquenter des cybercafés, transformant ainsi un service qui était autrefois largement accessible en un produit de luxe à Madagascar.

La suspension de cette décision devrait ouvrir la voie à de nouvelles discussions entre le gouvernement et les opérateurs mobiles du pays. Une éventuelle baisse des prix devrait contribuer à libéraliser le marché et permettre aux différents utilisateurs de renouer avec Internet, qui représente un outil de travail crucial pour les étudiants, les commerçants et les startuppeurs locaux.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le gouvernement burundais s'est engagé à moderniser les services offerts aux citoyens, mais plusieurs régions du pays ne bénéficient pas encore d'une couverture Internet complète ni des compétences numériques nécessaires, ce qui limite l'accès aux services numériques dans ces localités.

Le ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias a annoncé, le lundi 29 avril, le lancement d'une enquête nationale sur l’accès et l'usage des TIC auprès des ménages, des entreprises et des administrations publiques au Burundi. Cette initiative vise à évaluer l’état d'utilisation et d'accès aux services numériques, ainsi qu'à cerner les connaissances et les besoins des populations burundaises.

1/5. Le #MINCOTIM a annoncé ce 29 avril le début de l’enquête nationale sur l’accès et l’utilisation des TIC auprès des ménages, entreprises et administrations publiques au Burundi, dans un point de presse animé par M. Thierry Kitamoya, Assistant du #MINCOTIM. pic.twitter.com/Li4ncsVmAb

— PAFEN (@PafenBurundi) April 29, 2024

Selon Thierry Kitamoya (photo), assistant du ministre chargé des TIC, cette enquête s'inscrit dans le cadre du Projet d’appui aux fondations de l’économie numérique (PAFEN), financé par la Banque mondiale à hauteur de 92 millions de dollars. Le PAFEN a pour objectif d'accroître l'accès à Internet à haut débit pour les populations mal desservies, d'améliorer la capacité du gouvernement à fournir des services par voie numérique et de jeter les bases d'un développement accéléré de l'économie numérique au Burundi.

Lancée le 29 avril dernier, l'enquête se poursuivra jusqu'au 17 mai, sous la conduite du Centre d'étude et de recherche en population et développement (CERPED), une institution burundaise, ainsi que de la société tunisienne SFM Technologies. Cette enquête ciblera des échantillons variés, répartis dans différentes communes et provinces du pays, afin de fournir une vue d'ensemble précise de l'accès aux TIC et de leur utilisation au Burundi.

Les résultats de l'enquête en cours permettront également d'éclairer la conception et le ciblage des programmes d'accès numérique, de formuler de nouvelles politiques en matière de large bande, et d'évaluer le niveau de pénétration des technologies de l'information et de la communication au Burundi.

Lire aussi: