Actualités (2478)

Children categories

En janvier 2019, le Sénégal a signé un protocole d’accord avec le Centre national d’études spatiales de France et Ariane Group. Les premières retombées attendues depuis 2021 se précisent finalement.

La République du Sénégal recevra son tout premier satellite baptisé GAINDESAT le 10 novembre après trois années de fabrication. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) l’a annoncé dans un communiqué publié le vendredi 13 octobre sur son portail web.

Réception du 1re satellite sénégalais en novembre : le MESRI s’active

— Enseignement supérieur, Recherche & Innovation SN (@Mesri_SN) October 13, 2023

Ce projet a pour objectif la fabrication et l’exploitation d’outils spatiaux dans le but de satisfaire les besoins de notre pays en produits et services spatiaux.#Mesri #kébétu #Sénégal pic.twitter.com/uOT7Od2mAf

« Après trois années de dur labeur, le premier satellite du Sénégal sera livré le 10 novembre 2023 au cours d’une cérémonie qui sera présidée par le MESRI dans les locaux du Centre Spatial Universitaire de Montpellier [CSUM] en France », souligne le communiqué.

Le nanosatellite que le Sénégal recevra s'inscrit dans le cadre du programme spatial dénommé SenSAT lancé par le gouvernement pour satisfaire les besoins du pays en produits et services spatiaux et faire du secteur spatial un véritable levier pour son développement socio-économique et durable. Il est le fruit d’une convention de partenariat signée en janvier 2019 entre le MESRI et le Centre Spatial Universitaire de Montpellier.

Ladite convention, d’un million d’euros, a permis de former huit ingénieurs et cinq techniciens à la fabrication et l’exploitation d'outils spatiaux. Ces derniers, sous la supervision des ingénieurs du CSUM, ont conçu et fabriqué le premier satellite du Sénégal.

Une fois le satellite réceptionné, le gouvernement programmera une date pour son lancement. Rappelons que celui-ci devait initialement être lancé en 2021, mais les aléas de la Covid-19 avaient contraint le gouvernement à repousser cette opération à 2023.

Selon les autorités sénégalaises, le nanosatellite permettra à chaque passage de se connecter à l'ensemble des stations pour aspirer toutes les données qui sont enregistrées par ces stations et les transmettre directement. Les données quant à elles contribueront à prévenir et mieux combattre les feux de brousse, les inondations, l’érosion, et à développer l’agriculture, entre autres.

Samira Njoya

Lire aussi :

A travers le monde, près de 2,6 milliards de personnes n'accèdent toujours pas à Internet. Dans les zones reculées où les réseaux classiques semblent limités, le satellite se positionne comme une alternative fiable.

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a lancé le vendredi 6 octobre les deux premiers satellites de sa constellation qui en comptera 3 236. Baptisé « Projet Kuiper », ces engins seront en orbite basse autour de la Terre pour fournir des services Internet par satellites à haut débit et à faible latence, un segment sur lequel opère Starlink d’Elon Musk.

Le projet Kuiper a pour mission de réduire la fracture numérique en fournissant une large bande rapide et abordable aux communautés non desservies ou mal desservies par les technologies de communication traditionnelles. Pour cela, la firme de Jeff Bezos veut investir 10 milliards $.

Our #AtlasV is on the pad for Friday's launch of #ProjectKuiper #Protoflight that will add real-world data from space to help #Amazon finalize plans ahead of a full-scale deployment beginning in 2024. https://t.co/sau6KFp9Ly pic.twitter.com/jYNwYWcU7g

— ULA (@ulalaunch) October 5, 2023

« Notre objectif avec le projet Kuiper n'est pas seulement de connecter les communautés non desservies et mal desservies, mais également de les ravir par la qualité, la fiabilité et la valeur de leur service. [...] Dès le premier jour, chaque décision technologique et commerciale que nous avons prise s'est concentrée sur ce qui offrira la meilleure expérience aux différents clients à travers le monde, et notre gamme de terminaux clients reflète ces choix », a expliqué en mars dernier Rajeev Badyal, vice-président de la technologie pour le projet Kuiper.

En retard dans le déploiement, Amazon veut à terme concurrencer Starlink sur le segment et pour cela, il faudra lancer plus de 1 500 satellites avant 2026 pour conserver sa licence d’exploitation accordée en 2020 par la Federal Communications Commission des USA. La filiale de SpaceX a déjà plus de deux millions d’utilisateurs actifs dans le monde et cette année, elle conquiert le marché africain. Présent dans seulement 6 pays sur les 23 annoncés en début d’année, Starlink se heurte aux législations des différents pays, mais il faut souligner que le coût de son matériel est plus ou moins onéreux pour l’Africain moyen.

En début de mois, l’entreprise a décidé de réduire le coût de son matériel de 21% au Nigeria, passant de 378 000 nairas (environ 487 $) à 299 000 nairas. En septembre dernier, le président kényan William Ruto a également demandé à Starlink de réduire le prix de ses services. Il faut débourser 89 000 shillings kényans (environ 595 $) pour l’acquisition du matériel avec des frais de livraison de 3 100 shillings. En Zambie, le matériel coûte 10 774 kwachas (environ 505 $).

Est-ce qu’Amazon pense aux marchés africains ?

Amazon veut proposer trois modèles d’antenne pour ses clients. La firme a dévoilé que le coût de production du modèle standard avoisine les 400 $, ce qui implique que le tarif à l’achat sera supérieur à ce montant. Bien que ce soit une dépense unique, ce tarif, qu’il soit supérieur ou inférieur à celui pratiqué par Starlink sur les marchés africains, est élevé. De plus, après la réduction de ses tarifs au Nigeria, la firme d’Elon Musk continuera probablement cette politique de prix sur les autres marchés pour uniformiser ses offres sur le continent.

Pour rappel, le nombre de personnes couvertes par le haut débit fixe en Afrique reste en dessous des 10%. Il s’agit du niveau mondial le plus faible et outre la défaillance des réseaux traditionnels sur ce volet, l’Internet par satellites reste l’alternative la plus intéressante pour atteindre les zones reculées et mal desservies.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi :

La licorne Jumia s’associe à Starlink pour accélérer l’adoption d’Internet sur le continent

Starlink s’allie à Paratus pour accélérer l’adoption de ses services en Afrique

Le marché africain des centres de données est en pleine croissance. Les entreprises locales et étrangères multiplient les investissements dans lesdites infrastructures pour répondre à la demande croissante en service cloud sur le continent.

Africa Data Centres (ADC), la filiale de Cassava Technologies Group spécialisée dans la construction et l’exploitation de centres de données, et la Société de financement du développement international des Etats-Unis (DFC) ont signé le jeudi 12 octobre un protocole d’accord à Accra.

Dans le cadre de ce partenariat, la DFC mettra à disposition d’ADC un financement de 300 millions de dollars, dont 50 millions de dollars pour la construction d’un centre de données au Ghana.

DFC’s investment with @africa_dc is helping build trusted, secure, and reliable digital infrastructure across Africa. These projects advance @US_PGI – @POTUS’s flagship G7+ initiative to finance strategic, values-driven infrastructure in low- & middle-income countries. pic.twitter.com/Kx5KbWMRpb

— DFCgov (@DFCgov) October 12, 2023

« Les centres de données peuvent contribuer à attirer les entreprises axées sur les données qui cherchent à s'implanter ou à étendre leurs activités dans les économies africaines en croissance. Les marchés dotés d'une technologie fiable et d'un stockage de données sûr sont des aimants pour les entreprises qui créent des emplois et des opportunités », a déclaré le PDG de DFC Scott Nathan.

L’investissement d’ADC au Ghana s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement américain visant à soutenir la transformation numérique du pays et le programme de numérisation mis en œuvre par le gouvernement ghanéen. Ladite stratégie prévoit également la création de centres de données ultramodernes en Afrique du Sud et au Kenya.

A en croire Finhai Munzara, le directeur financier d'ADC, l’objectif de ces financements est de répondre au besoin urgent de capacités en centres de données sur l'ensemble du continent africain. Selon les récentes données, la capacité actuelle équivaut à environ 200 MW or l’Afrique a besoin d'environ 1 000 MW et 700 installations pour répondre à la demande croissante et aligner la densité de capacité sur celle de l'Afrique du Sud, le leader continental.

Une fois achevé, le centre de données devrait favoriser le développement et la croissance économique au Ghana en particulier et la région dans son ensemble.

Samira Njoya

Lire aussi :

Le volume d’infrastructures télécoms à haut débit déployés en Afrique depuis 2010 fait aujourd’hui du continent un marché à fort potentiel financier pour de nombreux groupes tech internationaux. Mais ces investissements semblent sous-valorisés.

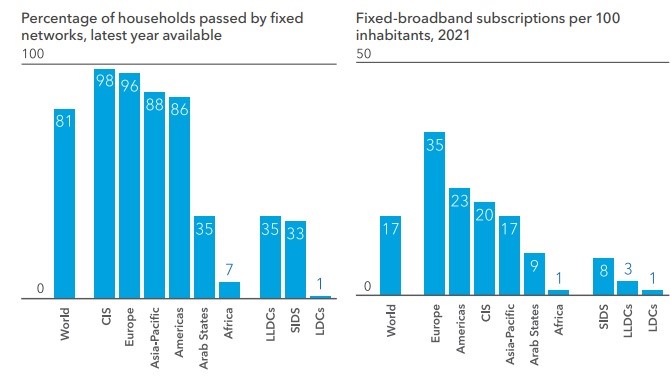

Au cours des dix dernières années, le nombre de personnes couvertes par le haut débit fixe en Afrique reste en dessous des 10% malgré les nombreux investissements financiers engagés durant cette période. Dans son rapport « Global Connectivity Report 2022 », l’Union internationale des télécommunications (UIT) renseigne que seuls sept foyers sur cent étaient couverts par le service contre 82% pour le mobile en 2021. Il s'agit du niveau mondial le plus faible, qui n’a pas évolué depuis. En Europe, le taux de couverture est de 96% contre 88% et 86% respectivement dans la région Asie-Pacifique et en Amérique.

En matière d’abonnement, seul 1% de consommateurs avait souscrit au service sur le continent en 2021. Le plus faible niveau mondial également. En Europe, il était de 35% contre 23% et 17% respectivement en Amérique et dans la région Asie-Pacifique, renseigne l’UIT.

couverture mondial du haut débit fixe (Source : UIT, 2021)

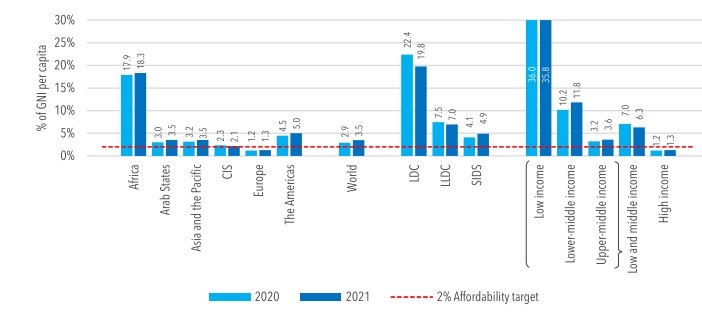

D’après l’agence des Nations unies spécialisée dans les télécoms, le retard du haut débit fixe s’explique par la préférence des consommateurs au niveau de l’usage. Ils optent pour le mobile qui est plus flexible et moins cher. Pour les opérateurs télécoms, le choix s'explique par le coût d’investissement. « Les réseaux à large bande fixe sont très coûteux à déployer, à entretenir et à mettre à niveau, en fonction de la géographie et de l'extension du territoire à couvrir », précise l’UIT. Les tarifs d’accès au haut débit fixe en Afrique sont les plus chers au monde. Soit 17,9% du revenu national brut mensuel par habitant. L’UIT le préconise à moins de 2%.

prix d’accès au haut débit fixe en 2021 (Source : UIT)

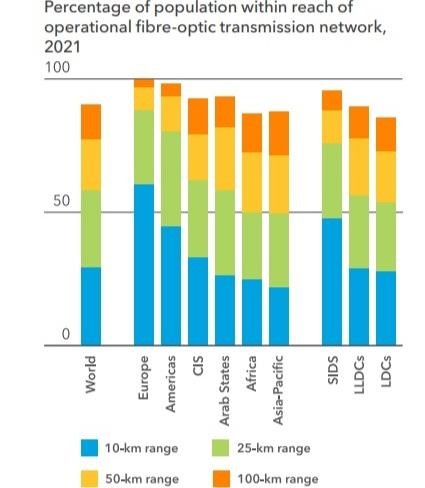

Depuis 2020, l’Afrique enregistre le plus rapide taux de croissance annuel de la capacité de transmission Internet du monde selon le rapport « The State of Broadband 2023 Digital Connectivity A Transformative Opportunity » de la Commission sur le haut débit des Nations unies. Le continent accueille déjà plus de 25 systèmes sous-marins de fibre optique et est parcouru par près de 1,2 million de km de fibre optique terrestre. Mais seule 25% de la population vit à moins de 10 km d’un réseau de fibre optique.

pourcentage de la population à proximité d'un réseau de fibre optique (Source : UIT)

A l’échelle mondiale, seulement 2,3 milliards de personnes (29%) vivaient à moins de 10 kilomètres d'un réseau à fibres optiques en 2021. En Europe, plus de 60% de la population vit à moins de 10 kilomètres d'un réseau de fibres optiques, près de 47% en Amérique, 22% dans la région Asie-Pacifique.

Bien que plus de personnes utilisent les réseaux mobiles que les réseaux fixes pour se connecter à Internet, l’UIT estime que ces derniers restent importants. « Les réseaux fixes à haut débit ont généralement une plus grande capacité de données que les réseaux mobiles, et les limites de téléchargement sont plus élevées que les forfaits mobiles à haut débit de prix similaire. Ils sont plus rapides et plus fiables que les réseaux 3G ou 4G, ce qui les rend plus adaptés aux activités à large bande passante telles que les jeux et les appels vidéo », explique l’Union.

Au-delà de l’usage de l’Internet à haut débit fixe à domicile qui s’avère encore inaccessible pour plusieurs au regard de plusieurs obstacles, notamment le coût des ordinateurs et de l’abonnement mensuel, c’est surtout pour les petites et moyennes entreprises que le service est stratégique.

Dans son enquête « The State of Broadband: Accelerating broadband for new realities September 2022 », la Commission du haut débit pour le développement durable indique qu’elle a mené une enquête sur les entreprises informelles dans neuf pays africains qui révèle de faibles niveaux d'utilisation des TIC. « L'utilisation d'Internet à des fins professionnelles était de 7% en moyenne, allant de 24% en Afrique du Sud à 1% au Rwanda. La possession d'un ordinateur est également faible : plus de 90% des entreprises interrogées au Ghana, au Kenya, au Mozambique, au Nigeria, au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda déclarent ne pas en avoir ».

Bien qu’une microentreprise unipersonnelle peut estimer qu'un smartphone avec accès sans fil est suffisant pour mener à bien ses activités, en particulier pour la vente en ligne basée sur les médias sociaux, plusieurs entreprises estiment encore n’avoir pas besoin d’un accès à Internet ou d’un ordinateur. Or le haut débit fixe a la capacité d’améliorer les activités opérationnelle et commerciale et la crise de Covid-19 l’a démontré.

Dans le rapport « Economic impact of broadband in LDCs, LLDCs and SIDS An empirical study, 2019 », l’UIT estime qu’une augmentation de 10% de la pénétration du haut débit fixe devrait avoir comme incidence une augmentation du produit intérieur brut par habitant de 2,0 à 2,3%.

Muriel Edjo

Lire aussi :

Le gouvernement tanzanien est engagé depuis plusieurs années dans la transformation numérique du pays. Dans la quête de résultats rapides, l’exécutif travaille avec des partenaires spécialisés dans le secteur.

Le Centre estonien pour le développement international (ESTDEV) et ses partenaires — à savoir l'Institut finlandais de gestion publique (HAUS), l'Agence allemande de coopération internationale et le ministère allemand du Numérique des Transports — ont récemment lancé en Tanzanie le projet Digital4Tanzania (D4T).

Le projet financé à hauteur de 2 millions d’euros par l’Union européenne vise à soutenir la transformation numérique de la Tanzanie en coopérant à la réforme de l'administration en ligne et à la connectivité.

#ESTDEV's first #twinning project to support digital transformation in #Africa - Digital4Tanzania.

— ESTDEV 🇪🇪 #StandWithUkraine (@ESTDEVestonia) October 12, 2023

🇪🇺🤝🇹🇿 EU consortium will work with the Tanzanian Ministry of Info, Comms and IT to support e-government reform and connectivity.@bmdv

👉Read more: https://t.co/FdbW8RgP6W pic.twitter.com/tXvUBlVgHm

« L’intérêt de l’Estonie dans l’expérience de la numérisation est également très important dans les pays africains qui ne sont pas les pays prioritaires de l’Estonie. Bien sûr, nous sommes prêts à partager notre expérience de la construction d'un Etat numérique et d'une gouvernance électronique avec tous les pays. L’Estonie dispose d’un vaste réseau d’experts, et la Tanzanie et nous avons beaucoup à apprendre de ce jumelage », a déclaré Andres Ääremaa, responsable des programmes de transformation numérique de l’ESTDEV.

Dans le cadre du projet, les partenaires du consortium D4T et le ministère tanzanien de l'Information, de la Communication et des Technologies de l'information mettront en œuvre des activités répondant aux objectifs du D4T.

Les activités sont, entre autres, le renforcement des capacités et le développement des compétences dans la cybersécurité des pouvoirs publics ; l’élaboration des cadres de protection de la vie privée et des données ; le renforcement des compétences en matière de gestion des données et de gouvernance ; et l’amélioration des compétences et des capacités du secteur privé dans les domaines de la cybersécurité et des communautés de recherche sur la protection de la vie privée et des données.

Selon le communiqué de l’ESTDEV, le lancement du projet rentre dans le cadre du contrat de projet signé l'été dernier par l'Institut finlandais de gestion publique et la délégation de la Commission européenne en Tanzanie. Le projet devrait se dérouler jusqu'au printemps 2026.

Samira Njoya

Lire aussi :

La Tunisie et la Chine s’associent pour renforcer leur coopération dans le domaine des TIC

Les fonds annoncés par la Fondation Gates viennent s'ajouter aux financements en cours d'investissements pour le développement du secteur de la santé grâce à l’intelligence artificielle dans le monde.

La Fondation Bill & Melinda Gates a promis de décaisser 30 millions de dollars pour soutenir la mise sur pied d’une nouvelle plateforme d’intelligence artificielle pour l’Afrique. Le milliardaire américain Bill Gates (photo) l’a annoncé le mardi 10 octobre, lors de la réunion des « Grand Challenges » organisée cette année à Dakar au Sénégal.

Selon les donateurs, la plateforme permettra de fournir aux scientifiques et innovateurs africains le soutien technique et opérationnel dont ils ont besoin pour transformer des idées prometteuses en matière de santé et de développement en véritables solutions évolutives.

Il s’agit d’une étape visant à garantir que les avantages de l’IA soient pertinents, abordables et accessibles à tous et que ces outils essentiels soient développés à la fois de manière sûre, éthique et équitable.

« Le monde doit s’assurer que tout le monde – et pas seulement les personnes qui sont aisées – bénéficient de l’intelligence artificielle. Le gouvernement et la philanthropie devront jouer un rôle majeur pour s’assurer qu’elle réduit l’inégalité et n’y contribue pas. C’est la priorité de mon propre travail lié à l’IA », avait déclaré Bill Gates lors d’une interview en mars dernier.

Selon la Fondation, ce dernier investissement s'aligne sur son intérêt récent pour le financement de l'innovation technologique, en particulier en ce qui concerne l'IA, dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde. En août dernier, la Fondation avait annoncé qu'elle dépenserait 5 millions de dollars pour financer près de 50 projets d'IA dans lesdits pays.

Ces investissements visent à augmenter le financement dans le domaine de la R&D (recherche et développement) en santé dans le monde. L'objectif est de rendre le développement plus facile et plus rapide, et permettre la prochaine génération de percées scientifiques et technologiques pertinentes et accessibles à tous.

A en croire la Fondation, seulement 2 % du financement dans la R&D est consacré à des maladies touchant les populations les plus pauvres du monde.

Lire aussi :

La licence d'exploitation de Bolt au Kenya devrait expirer dans 17 jours. Les autorités du pays appellent l’entreprise estonienne à se conformer ou cesser les activités dans le pays.

L'Autorité nationale des transports et de la sécurité (NTSA) au Kenya a rejeté le renouvellement de la licence d'exploitation de l'entreprise de VTC Bolt dans le pays, apprend-on des médias locaux. La décision fait suite à des violations présumées par Bolt, notamment des commissions illégales et des frais de réservation plus élevées que celles fixées par le ministère des Transports.

«Veuillez noter que l'Autorité n'est pas en mesure de procéder au renouvellement de votre permis d'exploitation tant que les questions soulevées par les conducteurs et leurs représentants ne sont pas traitées de manière satisfaisante », a déclaré Cosmas Ngeso, directeur adjoint et responsable des licences, dans la lettre adressée à Bolt au nom du directeur général de la NTSA, George Njao.

En effet, l'entreprise basée en Estonie, qui est entrée au Kenya en tant que Taxify en 2016, avait obtenu une licence de Transport Network Company le 28 octobre 2022. Bolt s'était engagée à cet effet à se conformer à la réglementation en vigueur dans le pays, notamment la loi qui stipule que le taux de commission est fixé à 18 % pour les conducteurs utilisant l’application. Néanmoins, ces derniers mois, Bolt a été accusé d’avoir introduit des frais de réservation « illégaux ».

Selon les responsables de l'entreprise de VTC, le droit de réservation est une redevance supplémentaire ajoutée à chaque voyage. « Les frais de réservation aident à couvrir le soutien et les fonctionnalités technologiques améliorées qui garantissent un service encore plus efficace sur notre plateforme », a déclaré Linda Ndungu, responsable pays de Bolt.

L’entreprise s’est toutefois engagée à se conformer dans les jours à venir, ceci avant l’expiration de la licence en cours. Rappelons que Bolt offre actuellement des services dans 16 villes du pays. L'entreprise est opérationnelle dans cinq autres pays en dehors du Kenya, à savoir le Nigeria, le Ghana, l'Ouganda, la Tanzanie et la Tunisie.

Samira Njoya

Lire aussi :

Angola : Kubinga, une super application qui centralise une multitude de services à la demande

Dans le domaine des recherches scientifiques, le continent africain est en retard par rapport au reste du monde. C’est pour combler ce gap que de nouvelles initiatives sont lancées en faveur du continent.

Jeudi 5 octobre, le géant américain Google a dévoilé la liste des 11 start-up africaines retenues pour la première cohorte de son programme baptisé Google for Startups Accelerator: AI First visant à accompagner des start-up utilisant l'intelligence artificielle pour relever les défis uniques de l'Afrique.

🚀 Exciting times ahead! Proud to unveil our new cohort for the 'Google for Startups Accelerator: AI First' program. These startups are harnessing the power of AI to transform Africa. Stay tuned for our #MeetTheStartups series! 🌍

— Google in Africa (@googleafrica) October 5, 2023

Read more: https://t.co/M9dvj1QEXF pic.twitter.com/z7Px2CoIuZ

Les start-up sélectionnées sont originaires de l’Afrique du Sud (Avalon Health), du Ghana (Chatbots Africa), du Sénégal (Lengo AI), de l’Ouganda (Logistify AI), de l’Ethiopie (Telliscopen, Garri Logistics), du Kenya (Dial Afrika Inc, Fastagger Inc ) et du Nigeria (Famasi Africa , Izifin, Vzy). Elles ont été choisies parmi un vaste vivier de talents innovants, qui proposent des solutions aux problèmes modiaux grâce à l'usage de l’intelligence artificielle.

Elles bénéficieront chacune d’un parcours d’accélération de 10 semaines, d’une allocation de 350 000 $ en crédits Google Cloud et de sessions de mentorat, de conseils techniques et d’opportunités de réseautage pour améliorer leur portée et leur impact.

A terme, la formation permettra à ces start-up spécialisées de bénéficier du vaste réseau de Google pour développer davantage leurs entreprises et favoriser l'utilisation de l'IA dans leurs pays respectifs. Selon un rapport du McKinsey Global Institute, l'IA pourrait augmenter le PIB de l'Afrique à 1 300 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui montre son potentiel indéniable pour alimenter les solutions et stimuler la prospérité économique.

« Les start-up que nous avons choisies pour le programme "AI First" incarnent cette vision, en tirant parti de l’IA de manière innovante pour relever les défis locaux et mondiaux. Nous sommes ravis de soutenir et d’amplifier leur impact », a déclaré Folarin Aiyegbusi, responsable de l’écosystème de startups pour l’Afrique chez Google.

Samira Njoya

Lire aussi :

Après la signature d’un partenariat en octobre 2022, les deux structures sont passées à l’action en concrétisant l’entente. Elles pensent également aux prochaines étapes dans la ville du Cap et dans des pays comme le Botswana, la Namibie, le Mozambique et la Zambie.

BCX, une filiale de l’opérateur télécoms Telkom, a lancé la semaine dernière son service cloud, baptisé Africa Local Public (ALP), en partenariat avec le géant chinois du commerce en ligne Alibaba. Les données seront stockées dans deux centres de la plus grande ville d’Afrique du Sud, Johannesburg.

« Le lancement d'ALP Cloud répond à plusieurs objectifs, l'un d'entre eux étant d'accentuer notre volonté de maintenir une présence locale. [...] Ainsi, lorsque nos clients opteront pour les services cloud locaux de BCX, ils se connecteront directement à une entreprise sud-africaine et bénéficieront de son soutien. Cette initiative stratégique répond à la demande croissante de solutions cloud sécurisées, évolutives et performantes qui répondent aux besoins spécifiques des entreprises sud-africaines », explique Jonas Bogoshi, président-directeur général de BCX.

A l’ère de la révolution technologique, les centres de données, dont le rôle est de traiter, de sécuriser ou encore de conserver les données informatiques, sont d’une importance capitale dans le processus de transformation numérique en cours sur le continent. Ils permettront aux Etats africains de disposer d’une souveraineté numérique, c’est-à-dire une capacité d’agir dans le cyberespace et de faire respecter leurs règles par les différents acteurs du monde virtuel. A peine 1 % des centres de données sont présents en Afrique, mais plus de la moitié se trouvent dans la nation arc-en-ciel.

Le nouveau partenariat s'inscrit dans le cadre de la politique nationale en matière de données et d'informatique dématérialisée d'Afrique du Sud. Cette politique veut, entre autres, mettre en place un environnement propice au développement de l’écosystème des données et promouvoir l’accès aux données et aux services cloud. Par ailleurs, BCX et Alibaba veulent construire de nouvelles régions dans la ville du Cap en Afrique du Sud, au Botswana, au Mozambique, en Namibie et en Zambie.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi :

Alors que la transformation numérique s’accélère en Afrique, la Tunisie veut en profiter pour moderniser complètement son administration. Le pays d’Afrique du Nord voit dans le Japon un allié de taille pour atteindre cet objectif.

Le ministre tunisien des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji (photo, à gauche), et son homologue japonais de la Transformation numérique, Taro Kono (photo, à droite), ont signé le mardi 10 octobre un protocole d’accord visant à promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de la transformation numérique et des technologies modernes.

Ce mémorandum de coopération, signé en marge de la visite qu’effectue actuellement M. Ben Neji au Japon, porte entre autres sur l’e-gouvernement, la transition numérique, le partage d’expérience, l’analyse de données, le paiement électronique, l’identité numérique, le cloud, les solutions d’intelligence artificielle.

« Ce mémorandum est également une traduction de l’engagement des deux pays à renforcer et ouvrir les horizons de coopération entre la Tunisie et le Japon pour bénéficier des meilleures pratiques mondiales et des opportunités disponibles dans les domaines de la transformation numérique et des technologies modernes pour développer les services gouvernementaux à destination des citoyens et des institutions, promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat, et soutenir les objectifs de développement durable », a déclaré le ministère tunisien des Technologies de la communication dans un communiqué.

La signature de ce protocole d’accord s’inscrit dans le cadre des actions engagées par le gouvernement tunisien depuis quelques mois en faveur de la transformation numérique. Elle intervient quelques mois après la signature d’un mémorandum d'entente avec la Chine visant à promouvoir la collaboration dans un certain nombre de domaines, notamment les infrastructures numériques, la recherche et l'innovation, le développement des compétences, le développement des technologies numériques, la cybersécurité, l'économie numérique, l'échange d'expertise.

Le nouveau protocole permettra ainsi à la Tunisie de profiter de l’expertise japonaise et d’avancer considérablement vers la réalisation des objectifs de sa stratégie numérique dont l’échéance est prévue en 2025. Du côté du Japon, le protocole permettra de « bénéficier de l'expérience tunisienne dans de nombreux projets de gouvernement électronique, en particulier le projet d'identité numérique, l'échange d'informations, la régulation de la cybersécurité et l'encouragement des start-up », a affirmé Taro Kono.

Samira Njoya

Lire aussi :

La Tunisie et la Chine s’associent pour renforcer leur coopération dans le domaine des TIC

More...

La plateforme chinoise de vidéo TikTok connaît un véritable succès sur le continent africain. Si certains pays n’y voient pas d’inconvénients, le Sénégal considère l’application comme un outil menaçant la stabilité du pays.

Le réseau social chinois TikTok reste suspendu au Sénégal jusqu’à nouvel ordre. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Moussa Bocar Thiam (photo), a annoncé le jeudi 5 octobre, lors d'une conférence de presse, que le gouvernement était en pourparlers avec les responsables de l’application en vue de la levée de suspension dans le pays.

« C’est une situation malheureuse, parce que notre objectif c’est la liberté de l’utilisation de cette plateforme […] Pour le moment, la restriction est maintenue en attendant la conclusion d'un accord écrit global », a déclaré Moussa Bocar Thiam.

Trois conditions ont ainsi été évoquées pour permettre la réouverture de TikTok au Sénégal. Le ministre a premièrement insisté sur la nécessité pour TikTok de mettre en place un mécanisme garantissant la suppression des faux comptes et des comptes à contenu subversif. Il a également souhaité qu’une représentation de TikTok soit établie au Sénégal.

Pour terminer, le gouvernement a demandé la régulation de l’algorithme de l’application au Sénégal, dans le but de contrôler les contenus qui pourraient s’opposer aux valeurs sénégalaises et influencer négativement la jeunesse. Selon le ministre, il s’agit de savoir quels sont les contenus qui sont proposés aux Sénégalais.

Rappelons que l'interdiction de TikTok avait été imposée en août lors de l'arrestation du leader de l'opposition Ousmane Sonko. Accusée d’être « le réseau privilégié par les personnes malintentionnées pour diffuser des messages haineux et subversifs menaçant la stabilité du pays », la plateforme chinoise de diffusion de vidéos virales avait été suspendue par les autorités du pays.

Si Tiktok reste interdit au Sénégal, plusieurs jeunes du pays sont toujours présents sur la plateforme. Selon les informations recueillies auprès de certains de ces internautes, ils utilisent des VPN (réseau privé virtuel) pour contourner la censure.

Samira Njoya

Lire aussi :

TikTok, menacé d'interdiction, accepte de mieux modérer ses contenus au Kenya

Au cours de la dernière décennie, de nombreux investissements ont été réalisés par le gouvernement kényan pour faire du pays un carrefour technologique en Afrique de l’Est. Avec les différents appuis apportés par des partenaires, l’ambition est plus grande.

La Commission de l’Union européenne (UE) a procédé le jeudi 5 octobre à Nairobi, au lancement d’un paquet numérique de 430 millions € visant à étendre la connectivité dans les écoles au Kenya, à créer un centre d'innovation numérique vert et à accompagner le gouvernement dans sa transition numérique.

Ledit paquet dévoilé lors de la visite officielle de la commissaire de l'Union européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, souligne l'engagement de l'UE en faveur de la transformation technologique du Kenya.

Kenya has dynamic digital ecosystem, which 🇪🇺🇩🇪🇫🇷 #TeamEurope is helping to develop further.

— Jutta Urpilainen (@JuttaUrpilainen) October 5, 2023

Our €430 million #GlobalGateway Digital Package for 🇰🇪 puts the emphasis on human-centric digitalisation. We invest in last mile connectivity, digital learning and inclusive governance. pic.twitter.com/ykvdVB0Aq3

« L'expansion de la connectivité numérique, le perfectionnement des emplois et la promotion de la gouvernance et des services numériques sont au cœur de l'objectif de notre stratégie d'investissement : créer des connexions durables et une valeur ajoutée locale, tout en réduisant les dépendances non durables », a déclaré Jutta Urpilainen.

Le lancement de ce paquet numérique au Kenya s’inscrit ainsi dans le cadre de la stratégie européenne Global Gateway, une initiative de la Commission européenne pour faire avancer la double transition numérique et verte et fournir des connexions fiables et durables aux pays partenaires.

Au Kenya, l’initiative permettra de réduire la fracture numérique en fournissant un accès Internet à environ 1 300 écoles dans des régions éloignées. Une subvention de 9,8 millions d'euros permettra de financer le développement des infrastructures et des compétences et services éducatifs numériques dans les écoles de 47 comtés. Ils bénéficieront à plus de 219 000 enfants dans le cadre du programme GIGA, une initiative mondiale mise en place par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et l'Union internationale des télécommunications (UIT).

“I want to appreciate @EUinKenya & @UNICEFKenya for the support to improve digital learning. Together, we are looking at all areas for better connection, cyber security & enabling our young people to acquire digital skills to grow our digital economy,” PS @tanuijohn, @MoICTKenya. pic.twitter.com/9IX6yDdIkx

— UNICEF Kenya (@UNICEFKenya) October 5, 2023

Le paquet permettra également la création d'un pôle d'innovation numérique verte soutenu par l'UE et l’Allemagne, mais aussi d'initiatives de gouvernement électronique en partenariat avec l'Estonie et l'Allemagne, et la participation à Govstack, un projet communautaire innovant formé dans le cadre d'un partenariat multilatéral entre l'Allemagne, Estonie, UIT et Digital Impact Alliance.

A en croire le président de la République du Kenya, William Ruto, le partenariat avec l’Union européenne a pour but de créer un lien qui contribuera au développement durable, à l'autonomisation des plus défavorisés, et à la promotion de la bonne gouvernance et de l'état de droit dans le pays.

Samira Njoya

Lire aussi :

Moussa Bagnon, membre de l’équipe ivoirienne ayant remporté la Sony Talent League en mars dernier a accepté d’échanger avec We Are Tech. Il revient pour nous sur la compétition, ses ambitions dans le secteur de l’animation et des effets spéciaux, mais aussi sur la formation Afro VFX qui lui a permis de se lancer dans ce secteur.

We Are Tech : Quel est votre background ?

Moussa Bagnon : Je suis diplômé en électronique et passionné de digital, de photographie et de vidéo. Je fais partie de la première cohorte d’étudiants ayant participé à la formation Afro VFX, organisée par Orange Côte d’Ivoire en 2022. Cette formation avait pour objectif d’initier des jeunes aux effets spéciaux et à l’animation.

WAT : Avant cette formation, étiez-vous déjà en contact avec les effets spéciaux et l’animation ?

MB : Non. Néanmoins j’ai démarré dans des domaines connexes avec l’infographie et le montage vidéo. Cependant, j’avais une certaine idée des outils qui pouvaient servir à faire de la 3D et de l’animation mais je n’avais aucune compétence dans ces domaines.

WAT : Comment avez-vous rejoint la première cohorte de la formation Afro VFX ?

MB : J’ai entendu parler de la formation à l’Orange Digital Center Côte d’Ivoire, un centre d’accompagnement et de développement de compétences numériques. J’ai participé à Orange Summer Challenge 2021, un stage d’été qui permet à des jeunes de réaliser un projet permettant de résoudre un problème de société. Après j’ai gardé de bonnes relations avec les membres de l’Orange Digital Center Côte d’Ivoire, où je me rendais régulièrement. J’ai par la suite entendu parler d’Afro VFX et j’ai posé ma candidature.

WAT : Comment s’est déroulé l’apprentissage, lorsque votre candidature a été retenue ?

MB : L’apprentissage a débuté par des MASTERCLASS sur les effets spéciaux. Suite à une sélection, les plus motivés et les plus aptes, amateurs ou débutants, ont été retenus pour suivre la formation certifiante. Les premières séances concernaient le logiciel Maya pour la modélisation et l’animation 3D. Ensuite, nous avons appris la simulation avec des logiciels comme Houdini. Les sessions avaient lieu chaque samedi, en ligne avec différents formateurs et pendant plusieurs semaines.

WAT : Est-ce que la formation a comblé vos attentes ? Notamment sur les compétences que vous recherchiez en animation ?

MB : Effectivement, en participant à Afro VFX, l’objectif recherché, c’était d’être capable de réellement animer et créer des effets spéciaux de manière professionnelle. Je ne peux pas dire que je suis devenu professionnel après cette formation, mais j’ai beaucoup appris sur les bases de ce métier. Nous avons reçu des compétences techniques mais il fallait d’abord apprendre l’écosystème du secteur avec le monde des studios et comment les animateurs collaborent avec eux. En 3 mois, je ne pouvais pas devenir professionnel et me lancer dans la recherche d’emplois en animation parce que c’était juste une initiation. Aussi, je visais des standards internationaux en animation et en effets spéciaux, c’était donc difficile d’atteindre ce niveau en 3 mois. Mais j’ai appris et je continue de me former. On voit déjà des projets d’animation portés par des personnes très talentueuses en Côte d’Ivoire mais je cible vraiment le niveau international donc je veux encore m’améliorer.

WAT : Pourtant, ces compétences ne vous ont pas empêché, avec d’autres étudiants de la cohorte d’Afro VFX, de remporter en mars la Sony Talent League (concours mondial de numérique) avec « Djossi Heroes », un documentaire d’animation qui utilise vos compétences en animation et en effets spéciaux. Comment en êtes-vous arrivés à participer à une compétition de cette envergure sans pour autant considérer vos compétences comme suffisantes pour les standards internationaux ?

MB : C’est Dedy Bilamba, l’un des cofondateurs du programme Afro VFX, qui nous en a parlé et a partagé le lien de la compétition avec nous. Nous en avons entendu parler à quelques semaines de la première échéance, mais les critères étaient vraiment au niveau des standards internationaux que je visais par exemple. C’était une occasion pour nous de jauger notre niveau actuel. On est partis pour découvrir le concours et mettre en pratique nos nouvelles compétences. On n’imaginait pas réellement gagner le concours. Il fallait d’abord soumettre un pitch et sur les 600 projets présentés, cinq, dont le nôtre, ont été retenus et ensuite il a fallu travailler 10 semaines avec nos mentors pour présenter la version finale.

WAT : Pouvez-vous nous parler du projet qui vous a permis de remporter le tournoi ?

MB : Il s’agit de Djossi Heroes, une série documentaire de 15mn par épisodes qui met en lumière les personnes qui font des petits métiers. Le premier épisode par exemple parle d’une vendeuse d’eau et de son activité. Pour nous ces gens sont des héros du quotidien. Notre travail a consisté à donner vie via des animations, aux ambitions et aux rêves de l’héroïne, pour les faire transparaître dans le documentaire. Avec deux autres étudiants de la cohorte d’Afro VFX et un dessinateur, nous avons collaboré, sous la supervision de nos formateurs qui nous ont aidé à mieux structurer le projet.

WAT : Qu’est ce qui selon vous a attiré la faveur des juges dans Djossi Heroes ?

MB : Les 5 finalistes avaient de beaux projets, mais je pense que c’est l’impact social et des sensibilisations sur l’immigration et d’autres sujets importants que nous avons traités dans les épisodes. C’est plus l’impact du projet qui a attiré le jury de la Sony Talent League.

WAT : Quelle suite envisagez-vous après cette victoire ?

MB : Pour le moment on continue de travailler sur Djossi Heroes pour l’améliorer mais la prochaine étape consistera à trouver des investisseurs pour le finir et le diffuser à plus grande échelle. En parallèle je continue de me former pour atteindre le niveau de compétences que je recherche. Je veux apporter une contribution à l’amélioration de l’animation et des effets spéciaux en Côte d’Ivoire et pourquoi pas en Afrique.

WAT : Vous envisagez de participer à la prochaine cohorte d’Afro VFX ?

MB : Bien sûr. La première cohorte était plus une initiation qu’autre chose. La deuxième cohorte prévoit une véritable spécialisation et là j’aurai l’opportunité de choisir un domaine bien précis des effets spéciaux. C’est un secteur plus vaste qu’on ne le pense. Il y a des gens qui font du « texturing », des animateurs et des compositeurs. Moi j’aurai la chance de me perfectionner en simulation.

WAT : Vous avez beaucoup évoqué les standards internationaux, est ce que vous pensez que l’Afrique est loin de ce niveau d’exigence en termes d’animation et d’effets spéciaux ?

MB : On arrive petit à petit. Avec ce qu’on voit dans certains pays comme le Nigeria et aussi la Côte d’Ivoire, il y a pas mal de studios qui font du bon travail. On n’est pas aux standards internationaux mais on n’est pas vraiment loin.

WAT : Est-ce que vous pensez qu’il y a une réelle demande de spécialistes de l’animation en Afrique actuellement ?

MB : Je pense qu’il y a un réel besoin parce que le continent produit de plus en plus de contenu, surtout des films d’animations. Et il y a de plus en plus de projets africains de ce genre mais les personnes à l’origine de ces initiatives sont souvent obligées de sous-traiter la partie animation et la confier à des professionnels qui se trouvent hors d’Afrique, pour avoir des animations de qualité. C’est pour cela que la formation est importante. En Afrique nous avons de très belles histoires mais il faut former des animateurs et des spécialistes des effets spéciaux pour aider à mieux les raconter.

WAT : Quel message voulez-vous transmettre aux jeunes qui comme vous souhaitent se lancer dans l’animation et les effets spéciaux ?

MB : Je veux les encourager parce qu’on voit de plus en plus de films d’animations africains sur des plateformes connues comme Netflix et donc on peut dire que le secteur progresse. L’Afrique est très observée par l’extérieur dans ce domaine donc je leur demande de ne pas hésiter. C’est un secteur qui nourrit son homme et qui a de l’avenir. Je voudrais aussi lancer un appel aux autorités des pays africains pour qu’ils soutiennent plus ce domaine qui peut créer de nombreux emplois pour les jeunes ivoiriens et africains.

WAT : Je pense que votre appel sera entendu. Merci pour votre temps.

MB : Merci également à vous

Propos recueillis par Servan Ahougnon

Avec la révolution numérique, les jeunes Africains sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les start-up, ce qui donne une lueur d'espoir au continent. Ces jeunes pousses sont très souvent freinés dans leur élan par le manque de financement.

The Baobab Network, un accélérateur de start-up opérant en Afrique et qui fournit un soutien technique et financier aux entrepreneurs a annoncé, le jeudi 5 octobre, son intention d’investir dans un millier d'entreprises technologiques africaines au cours de la prochaine décennie.

Today we are excited to announce our plan to invest in #1000 African tech companies over the next decade 🚀

— Baobab Network (@baobabnetwork) October 5, 2023

It’s a significant commitment, but with the recent launch of our Co-Investment Vehicle and subsequent new $100k #cheque size, we mean business.https://t.co/b5YZ5NK8zt

« Nous disposons de la plateforme nécessaire pour augmenter considérablement le nombre d'investissements que nous examinons et exécutons à travers l'Afrique. Notre objectif est d'autonomiser 1 000 start-up, de catalyser l'innovation et de stimuler la croissance économique à travers le continent », a déclaré Toby Hanington, cofondateur de Baobab.

En effet, environ 60 % de la population africaine a moins de 25 ans, ce qui fait de l'Afrique le continent le plus jeune du monde. Cela se traduit par une importante population de jeunes et met en évidence l'immense potentiel d'innovation, d'esprit d'entreprise et de croissance économique sous l'impulsion des jeunes.

Tout comme The Baobab Network, les entreprises mondiales telles que Microsoft croient aux potentiels de cette jeunesse entreprenante et investissent en conséquence. En 2022, la société américaine de logiciels informatiques a annoncé son intention de soutenir la croissance d’environ 10 000 start-up africaines au cours des cinq prochaines années.

Selon ses responsables, Microsoft compte devenir « l’une des pierres angulaires de l'économie numérique du continent et fournir des solutions pertinentes face aux défis sociétaux en Afrique ». Il est donc question pour l'entreprise d'œuvrer pour une explosion d'innovations locales qui contribueront positivement, non seulement à l'économie numérique de l'Afrique, mais aussi à la société mondiale.

Depuis son lancement en 2019, Baobab a investi dans 45 start-up réparties dans 15 pays d’Afrique. Grâce à la mise sur pied de son nouveau véhicule de co-investissement, les futures cohortes de l’accélérateur bénéficieront d'un investissement de 100 000 dollars chacune, contre 50 000 dollars auparavant. La nouvelle cohorte comprend Brandrive, PocketFood et Bunce (Nigeria), ainsi que Kawu (Ouganda) et Alal (Sénégal).

Samira Njoya

Lire aussi :

The Baobab Network investit 50 000 dollars dans cinq nouvelles start-up