Actualités (2478)

Children categories

Les pays africains intensifient leurs efforts en matière de cybersécurité. L’UIT considère cela comme une condition sine qua non pour assurer le succès de la transformation numérique.

Le Mozambique et le Togo veulent renforcer leur coopération bilatérale en matière de cybersécurité et de résilience numérique. Les deux parties ont signé à cet effet un protocole d’accord le lundi 17 novembre, à l’occasion du lancement de la 1ʳᵉ Conférence de la Semaine internationale de la cybersécurité du Mozambique, organisée à Maputo.

Le document identifie quatre axes prioritaires de coopération : consolider les capacités techniques et opérationnelles des CSIRT (équipes nationales de réponse aux incidents de cybersécurité) des deux pays ; partager les informations sur les menaces et vulnérabilités émergentes ; favoriser l’échange de connaissances, d’expériences et de bonnes pratiques ; et contribuer au renforcement de la résilience cybernétique du Mozambique, du Togo et de l’ensemble de la région africaine.

« La signature de cet accord renforce l’engagement du Mozambique à collaborer avec d’autres pays africains afin de garantir un cyberespace plus sûr, fiable et inclusif », a déclaré Lourino Chemane (photo, à gauche), président du conseil d’administration de l’Institut national des TIC de Mozambique (INTIC). Il a ajouté que dans un contexte mondial de menaces numériques de plus en plus complexes et interconnectées, la collaboration et l’échange d’informations entre les CSIRT nationaux sont essentiels pour garantir une action efficace et coordonnée.

Ce partenariat intervient dans un contexte d’intérêt croissant des pays africains pour la cybersécurité. Cela coïncide avec l’accélération de l’adoption des TIC et de la transformation numérique, ce qui s’accompagne d’une recrudescence de la cybercriminalité. Le Togo et le Mozambique font notamment partie des 21 pays africains (sur 72 au total) ayant signé la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, fin octobre dernier à Hanoï, au Vietnam. Interpol estime que les incidents de cybersécurité sur le continent ont entraîné des pertes financières dépassant 3 milliards de dollars entre 2019 et 2024.

Dans ce contexte, l’Union internationale des télécommunications (UIT) estime que les pays doivent investir conséquemment dans la cybersécurité s’ils veulent tirer pleinement profit des avantages qu’offrent les TIC.

Selon l’Indice global de cybersécurité, le Togo se situe au deuxième palier (Tier 2), juste en dessous des pays considérés comme des références dans le domaine. Le pays d’Afrique de l’Ouest réussit relativement bien en matière de cadre réglementaire, de coopération, de mesures organisationnelles et de développement des capacités, mais doit encore renforcer ses mesures techniques. Le Mozambique, pour sa part, se classe au troisième palier, avec des marges de progression dans les domaines des mesures légales, techniques et du développement des capacités. Il obtient en revanche de bons résultats en termes de mesures organisationnelles et de coopération.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Numérique : le Togo et la Côte d’Ivoire veulent renforcer leur coopération

Cybersécurité, compétences numériques… : l’UE s’engage aux côtés du Mozambique

Au Mali, l’accès au numérique reste limité, surtout dans les zones rurales. La montée en puissance des services en ligne et des outils financiers digitaux rend urgent le renforcement des infrastructures et de la couverture Internet, afin de stimuler l’économie locale et réduire la fracture numérique.

La Société Financière Internationale (SFI), filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, a annoncé le lundi 17 novembre un financement par prêt de 80 millions d’euros (92,7 millions de dollars) à Orange Mali SA pour moderniser les infrastructures télécoms du pays. L’objectif est d’étendre la couverture haut débit, notamment dans les zones rurales, et de faciliter l’accès aux services financiers numériques.

« Ce partenariat renforce notre engagement en faveur de l’inclusion numérique et de l’accès universel aux télécommunications. Grâce au soutien de la SFI, nous allons élargir la couverture du réseau, renforcer sa résilience et permettre à davantage de Maliens de profiter des opportunités offertes par l’économie numérique », a déclaré Aboubacar Sadikh Diop (photo, au centre), directeur général d’Orange Mali.

Le financement est constitué de 50 millions d’euros provenant des ressources propres de la SFI et de 30 millions d’euros mobilisés auprès de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD). Il permettra l’installation de 300 nouvelles antennes 4G et le déploiement d’un réseau de fibre optique, ce qui permettra de connecter environ 300 000 foyers et petites entreprises, dont près de la moitié dans les zones rurales.

Le projet intègre également des programmes de formation numérique, avec pour objectif que 70 % des bénéficiaires soient des femmes d’ici 2032, contribuant à l’égalité numérique et à l’autonomisation féminine. En parallèle, Orange Mali remplacera ses groupes électrogènes diesel par des systèmes solaires, avec une réduction estimée à plus de 8000 tonnes de CO₂ par an.

Ce financement constitue le premier investissement concret issu du partenariat signé entre la SFI et Orange Middle East & Africa (OMEA) lors de l’Africa CEO Forum d’Abidjan en mai 2025. Il s’inscrit dans la continuité de la stratégie nationale « Mali Digital 2020 » et de l’initiative « Digital Economy for Africa » du Groupe de la Banque mondiale, visant à utiliser la technologie pour créer des emplois, renforcer la résilience et promouvoir un développement durable.

Ces dernières années, le Mali a mis l’accent sur l’extension de la connectivité dans les zones rurales. Un récent partenariat entre Intelsat et Orange Mali a permis à 360 000 habitants de ces régions d’accéder à Internet. Malgré ces avancées, le rapport DataReportal du 8 novembre indique que sur les 8,91 millions d’internautes au Mali à la fin 2025 (soit 35,1 % de la population), plus de la moitié vivent en zones rurales, soulignant que de nombreux défis restent à relever pour réduire la fracture numérique.

Ce nouveau financement devrait permettre à Orange Mali, principal opérateur du pays avec plus de 12 millions d’abonnés, de déployer plus rapidement son réseau, de renforcer la connectivité dans les zones les plus isolées et de faciliter l’accès au numérique pour des populations longtemps marginalisées. Cette extension ouvrira également l’accès à de nouveaux services en ligne déjà déployés au Mali, tels que la télémédecine, l’éducation numérique et les services financiers mobiles.

Samira Njoya

Lire aussi:

Liberia : Orange et le PNUD s’unissent pour l’inclusion numérique et l’entrepreneuriat des jeunes

Face à la hausse de la criminalité organisée et des menaces numériques transnationales, renforcer les compétences en analyse des empreintes électroniques devient urgent. Cette discipline exploite les traces sur supports numériques pour identifier et relier les auteurs d’infractions.

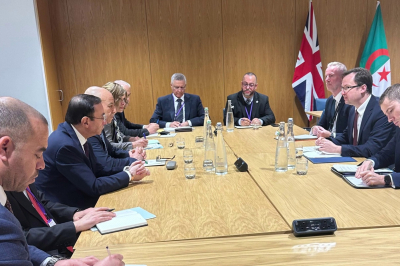

Le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, et le ministre d’État britannique chargé de la Sécurité des frontières et de l’asile, Alex Norris, ont signé, le mercredi 12 novembre, un mémorandum d’entente. L’accord vise à renforcer le partenariat opérationnel entre les deux pays et à développer les compétences de la police algérienne dans l’analyse avancée des empreintes électroniques.

Selon le responsable algérien, ce partenariat permettra d’améliorer les capacités nationales en matière de reconnaissance et de vérification d’identité, un enjeu devenu stratégique face à la montée de la criminalité organisée et des menaces transnationales.

Concrètement, l’accord prévoit la formation de cadres et de techniciens algériens aux technologies biométriques de pointe utilisées au Royaume-Uni, ainsi que l’échange d’expertises autour de l’analyse avancée des empreintes électroniques — un procédé consistant à exploiter l’empreinte numérique laissée par les individus (historique de connexion, traces sur appareils électroniques, métadonnées, identifiants techniques) afin d’établir l’identité, de reconstituer des activités en ligne ou de relier plusieurs infractions entre elles.

Cette coopération intervient dans un contexte où l’Algérie accélère la modernisation de ses outils de police scientifique face à la hausse des affaires liées aux trafics transfrontaliers, aux réseaux criminels structurés et à la cybercriminalité. Le phénomène n’est pas isolé. D’après le rapport « Africa Cyberthreat Assessment 2025 d’INTERPOL », 90 % des pays africains estiment qu’ils doivent renforcer de manière significative leurs capacités d’enquête et de poursuite en matière de criminalité numérique.

La mise en œuvre de ce partenariat devrait permettre à l’Algérie de combler certaines lacunes dans ses capacités biométriques. Le Royaume-Uni dispose en effet d'une expertise très avancée. Selon le rapport officiel « Forensic Information Databases 2023‑2024 », sa base d’empreintes digitales IDENT1 recense plus de 28,3 millions de formulaires d'empreintes digitales issus d’enquêtes policières. De plus, la Police Digital Service britannique a développé une « Digital Fingerprint Capability », une plateforme cloud qui permet d’envoyer des images d’empreintes depuis les scènes de crime vers les laboratoires, d’analyser les empreintes en temps réel et d’accélérer les correspondances grâce à la base IDENT1.

Grâce à cet accord, l’Algérie pourrait accéder à des méthodes et protocoles numériques avancés (capture, comparaison, identification), déjà utilisés au Royaume‑Uni pour identifier des suspects plus rapidement, tout en améliorant la qualité des preuves disponibles pour les enquêtes criminelles.

Samira Njoya

Lire aussi:

Interpol saisit 97,4 millions USD dans une opération contre la cybercriminalité en Afrique

En Afrique de l’Ouest et de l’Est, 30 % des crimes sont liés au cyberespace (Interpol)

Seychelles : les juges à l’école américaine d’exploitation de preuves numériques

Les autorités zambiennes ont fait des TIC l’un des piliers du développement socio-économique national. Le pays a récemment annoncé avoir obtenu un financement de 120 millions $ de la Banque mondiale pour accélérer la transformation numérique.

La société technologique suédoise Ericsson a officiellement inauguré la semaine dernière son bureau en Zambie. Selon les autorités, cette présence physique dans le pays symbolise un partenariat renforcé pour accélérer la transformation numérique nationale. Elles ouvrent la porte à d’autres entreprises technologiques souhaitant investir dans le pays.

« L’ouverture du bureau d’Ericsson en Zambie constitue un moment déterminant dans l’avancement technologique du pays. Elle reflète une vision collective — gouvernementale, industrielle et internationale — visant à bâtir un avenir numérique sécurisé, inclusif et innovant. Avec des réformes fortes, des partenariats de confiance et des investissements continus dans les infrastructures et les compétences, la Zambie est bien positionnée pour devenir un hub numérique majeur dans la région », a déclaré le ministère zambien dans un communiqué sur sa page Facebook le vendredi 14 novembre.

Dans son discours, Felix Mutati, ministre de la Technologie et de la Science, a présenté un « pacte numérique », un engagement entre Ericsson, le gouvernement et le peuple zambien. Il est articulé autour de quatre piliers : la nécessité d’agilité, d’innovation et de développement proactif de solutions ; des solutions adaptées aux besoins spécifiques de la Zambie ; des délais de traitement plus rapides et des opérations plus souples ; une responsabilité partagée, des opportunités partagées et une croissance collaborative.

Le ministre a également mis en avant les efforts du gouvernement pour garantir un environnement politique favorable. Il s’agit notamment de l’exonération fiscale sur les importations d’infrastructures numériques ; des réformes réglementaires ayant positionné les TIC comme le secteur à la croissance la plus rapide (17,4 % en 2023), ainsi qu’un climat des affaires propice à l’innovation et à l’investissement privés.

Selon sa stratégie nationale de transformation numérique, la Zambie ambitionne de devenir « une nation intégrée, inclusive et numériquement autonome d’ici 2030 ». Les autorités estiment en effet que la numérisation contribuera à l’augmentation de la productivité, à l’amélioration de l’efficacité et à une meilleure expérience client, favorisant la création de richesse et la réduction de la pauvreté. M. Mutati estime par exemple que la technologie peut générer des gains d’efficacité et une réduction des coûts dans les secteurs clés, dont l’exploitation minière.

L’Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA) estime que la poursuite de la transformation numérique peut générer une valeur ajoutée de 28,64 milliards de kwachas zambiens (environ 1,26 milliard de dollars) d’ici 2028 dans les secteurs de l’agriculture, du commerce, de la manufacture, du transport et des services publics. Les quatre premiers secteurs devraient également générer des recettes fiscales supplémentaires d’environ 5,16 milliards de kwachas et 378 422 emplois supplémentaires.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Face à la pression démographique et aux limites de son système de soins, l’Égypte accélère sa transition numérique avec une nouvelle feuille de route dédiée à la santé. Le pays mise sur les technologies numériques pour moderniser la gestion, renforcer l’accès et améliorer l’efficacité des services.

L’Égypte a officiellement dévoilé le samedi 15 novembre sa Stratégie nationale de santé numérique 2025-2029. Présentée par le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, lors du 3ᵉ Congrès mondial sur la population, la santé et le développement (PHDC’25), cette feuille de route pose les fondations d’un système de santé entièrement numérisé à l’horizon 2029.

Au cœur de cette stratégie figure notamment la création d’un écosystème numérique intégré, conçu pour moderniser les services de santé grâce à l’usage systématique des technologies de l’information. La stratégie prévoit notamment l’unification des données nationales de santé, la mise en place de plateformes interopérables et sécurisées, ainsi que l’accès élargi à des services numériques permettant un suivi plus rapide et plus fiable des patients.

Elle s’inscrit dans la stratégie de transformation numérique « Digital Egypt 2030 », qui place la santé parmi ses priorités. Le pays avance dans un contexte favorable. Le secteur des TIC est l’un des plus dynamiques de l’économie égyptienne et le taux de pénétration d’Internet dépasse 80 %, selon DataReportal. Toutefois, des disparités persistent entre zones urbaines et rurales, ce qui pourrait limiter la diffusion rapide des solutions d’e-santé.

Plusieurs initiatives montrent néanmoins que le pays a commencé à poser les bases de cette transformation. Des millions de dossiers médicaux électroniques ont déjà été enregistrés dans le cadre de l’assurance maladie universelle, tandis que de nouvelles plateformes numériques émergent pour la télémédecine, l’automatisation hospitalière ou encore l’analyse médicale assistée par l’IA.

Pour le gouvernement, l’enjeu est double. Il s’agit d’améliorer l’efficacité d’un système de santé sous pression, où les redondances administratives et les difficultés d’accès aux soins demeurent courantes. Il s’agit aussi de renforcer la résilience nationale face aux crises sanitaires, un impératif mis en lumière après la pandémie de Covid-19 qui a exposé les limites des dispositifs traditionnels.

La mise en œuvre de la stratégie devrait cependant surmonter plusieurs défis. La formation des professionnels de santé aux nouveaux outils numériques reste indispensable, tout comme le renforcement de la cybersécurité pour protéger des données particulièrement sensibles. L’amélioration de la connectivité dans les régions moins desservies sera également déterminante pour garantir une adoption équitable des services.

Samira Njoya

Lire aussi:

E-santé:la télémédecine,une réponse aux déserts médicaux en Afrique subsaharienne

Le secteur du gaming connaît un essor marqué au Maroc, où les initiatives pour structurer et développer la filière se multiplient. Selon Statista, le chiffre d’affaires du marché marocain devrait dépasser les 3 milliards de dirhams (324 millions de dollars) d’ici 2027.

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et CDG Invest ont conclu, jeudi 13 novembre à Rabat, un partenariat stratégique pour lancer le programme Gamification Lab. Ce dispositif vise à soutenir la production locale et à positionner le Maroc sur le marché en expansion du jeu vidéo.

Le programme prévoit la création d’une plateforme nationale chargée de promouvoir et d’acquérir des solutions de gamification développées par des start-up marocaines. Ces outils seront proposés à des acteurs publics et privés opérant dans des domaines tels que l’éducation, la santé, la culture, l’emploi ou encore le tourisme.

Selon le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid (photo, au centre), cette initiative s’inscrit dans la stratégie de soutien aux petites entreprises culturelles, en particulier celles actives dans le jeu vidéo. Le ministre souligne l’essor rapide du secteur, qui compte aujourd’hui une quarantaine de start-up, contre seulement deux ou trois en 2021.

Cette signature intervient dans la continuité des efforts engagés par le royaume pour structurer la filière. En mai dernier, deux conventions avaient déjà été conclues pour renforcer la formation aux métiers du gaming : une première pour introduire des formations universitaires dédiées au jeu vidéo, et une seconde pour créer trois filières professionnelles : caster e-sport, streamer e-sport et technicien de laboratoire de jeux vidéo.

À l’échelle continentale, le marché africain du gaming poursuit son expansion. D’après un rapport publié en février par l’éditeur africain Carry1st et le cabinet spécialisé Newzoo, il a atteint 1,8 milliard de dollars en 2024, en hausse de 12,4 % par rapport à 2023. À titre de comparaison, la croissance mondiale n’a été que de 2,1 %, confirmant le dynamisme particulier du continent.

Avec ce partenariat, les autorités marocaines visent à soutenir la création, renforcer l’écosystème entrepreneurial et développer des emplois qualifiés, avec l’ambition de positionner le Maroc parmi les futurs pôles africains de l’économie créative et numérique.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

La Guinée lance officiellement sa fédération de sport électronique

Le Burkina Faso a engagé un vaste projet de dématérialisation de ses services publics. Les institutions publiques sont en pleine modernisation, avec l’introduction de plateformes numériques destinées à simplifier et sécuriser les procédures administratives.

La Société nationale burkinabè d’électricité (SONABEL) a officiellement lancé, le mardi 11 novembre à Ouagadougou, une nouvelle plateforme de e-recrutement, baptisée E-recrutement, dans le cadre de sa transition numérique. Il vise à rendre le processus de recrutement plus transparent, plus rapide et plus équitable, en modernisant les méthodes traditionnelles et en facilitant l’accès aux offres d’emploi au sein de l’entreprise publique.

La plateforme, accessible en ligne via l’adresse recrutements.sonabel.bf, permet de centraliser, automatiser et fiabiliser l’ensemble du processus de recrutement, depuis la publication des offres jusqu’à la sélection des candidats retenus. Elle remplace les dépôts physiques et le traitement manuel des candidatures, offrant à chaque postulant un espace personnalisé ainsi que des notifications pour suivre leur progression tout au long du processus.

Les responsables de l’entreprise soulignent que ce dispositif permet un gain de temps considérable, optimise l’utilisation des ressources et améliore la visibilité des offres, ce qui permet d’attirer des profils plus qualifiés pour répondre aux besoins de la SONABEL.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large de la transformation numérique des services publics et parapublics au Burkina Faso, où les institutions cherchent à moderniser leurs pratiques, renforcer la transparence et améliorer la performance administrative. L’entreprise avait déjà amorcé sa transition vers le numérique à travers la mise en place d’une plateforme pour le traitement des dossiers techniques (DT) et d’un e-guichet destiné à la gestion de certaines démarches administratives. Le lancement de l’outil de e-recrutement s’ajoute ainsi aux dispositifs déjà déployés dans le cadre de la modernisation progressive de ses services.

La mise en œuvre de ce nouvel outil devrait permettre de renforcer l’équité et la transparence dans le recrutement, en garantissant les mêmes chances d’accès aux opportunités pour tous les candidats. Elle devrait également contribuer à améliorer l’efficacité des procédures, en réduisant les délais de traitement et en centralisant l’ensemble des informations sur une interface unique.

Toutefois, le déploiement d’une telle plateforme soulève également des enjeux de cybersécurité, notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles des candidats et la fiabilité des systèmes d’authentification. Dans un contexte où les attaques informatiques visant les institutions publiques se multiplient, la sécurisation des données et la mise en place de mécanismes de contrôle robustes deviennent indispensables pour préserver l’intégrité du processus de recrutement et renforcer la confiance des utilisateurs.

Samira Njoya

À l’horizon 2040, la Guinée vise à transformer tous les secteurs de son économie grâce à des infrastructures modernes, une économie verte, une éducation de qualité et une santé accessible à tous. L’intégration du numérique dans ces grands projets est essentielle pour atteindre ces objectifs.

En marge du Transform Africa Summit (TAS) 2025 qui se tient à Conakry, le gouvernement guinéen a lancé le jeudi 13 novembre le troisième pilier du programme Simandou 2040. Cette nouvelle phase vise le renforcement des transports, l’amélioration de la connectivité numérique et l’élargissement de l’accès aux services essentiels.

Ce pilier vise à positionner les technologies numériques comme un moteur de compétitivité nationale. L’objectif n’est plus seulement d’adopter des outils numériques, mais de bâtir un socle technologique souverain : infrastructures renforcées, cadre réglementaire actualisé et services publics repensés pour soutenir la croissance, l’efficacité administrative et l’inclusion.

Ce lancement intervient alors que la Guinée a multiplié les chantiers structurants dans le secteur numérique. Le pays s’est doté d’un Data Center Tier III pour l’hébergement local des données publiques, renforçant son autonomie technologique. Le nom de domaine national .GN a par ailleurs été rétabli, traduisant la volonté de consolider son identité numérique. S’y ajoutent la digitalisation progressive de l’administration, avec des solutions telles que FUGAS pour la gestion des agents publics, et TELEMO, la plateforme dédiée aux marchés publics, mise en service le 12 novembre grâce à une collaboration avec le Rwanda.

Sur le plan des infrastructures, la Guinée a significativement accru sa capacité de connectivité, avec plus de 12 000 km de fibre optique déployés sur le territoire. Le pays investit aussi dans le développement des compétences numériques : création d’Espaces Numériques, programmes de formation, initiatives d’inclusion scolaire, dont le projet GIGA qui connecte déjà plus de 500 établissements. La conception d’un technopôle national et les travaux d’évaluation de l’écosystème de l’intelligence artificielle, menés récemment avec le PNUD, contribuent à l’élaboration d’une stratégie nationale de l’IA.

Le lancement du Pilier 3 du programme Simandou devrait permettre de franchir une nouvelle étape dans la structuration du projet et le développement d’un écosystème numérique cohérent. En combinant infrastructures, modernisation des services publics et renforcement des compétences, il pourrait renforcer la souveraineté technologique de la Guinée, stimuler l’attractivité économique et préparer la jeunesse aux métiers émergents du numérique.

Samira Njoya

Lire aussi:

La Guinée lance officiellement son nom de domaine national « .gn »

Guinée : Rose Pola Pricemou reconduite pour poursuivre la transformation numérique

La transformation numérique de l’Afrique repose sur l’articulation de multiples composantes stratégiques. L’absence d’un seul de ces maillons compromettrait l’entrée du continent dans l’ère 4.0. C’est pour garantir cette cohérence que Smart Africa œuvre à fédérer l’ensemble des parties prenantes.

Le Transform Africa Summit (TAS) 2025, organisé à Conakry, a été, jeudi 13 novembre, le théâtre d’une série de pré-engagements stratégiques destinés à soutenir davantage la transformation numérique du continent. En une journée, Smart Africa a conclu plusieurs mémorandums d’entente (MoU) et un contrat avec des partenaires publics et privés autour d’un même cap : renforcer la souveraineté numérique africaine et préparer l’émergence d’un marché unique numérique d’ici 2030. Au cœur de ces accords : la jeunesse, l’innovation, l’inclusion financière, les données, les compétences numériques, la gestion des domaines Internet et le leadership féminin.

La jeunesse en première ligne

Le premier axe fort concerne la jeunesse. Un MoU renforce la collaboration entre Smart Africa et YouthConnekt Africa pour appuyer la transformation numérique portée par les jeunes sur le continent. L’accord s’appuie sur des structures déjà en place — les Smart Africa Youth Chapters et les YouthConnekt Country Chapters — afin de favoriser la collaboration entre jeunes innovateurs, développer le mentorat et l’entrepreneuriat, et encourager l’émergence de solutions numériques africaines. Les deux institutions prévoient de co-organiser des programmes lors de leurs grands rendez-vous, notamment le Transform Africa Summit et le YouthConnekt Africa Summit, pour donner davantage de visibilité aux initiatives des jeunes et renforcer leur contribution à l’économie numérique africaine.

Paiements numériques

Autre pilier de ces annonces : la finance digitale. Un accord majeur lie désormais Smart Africa et Visa autour d’une vision commune : faire des services digitaux et des paiements électroniques un puissant levier de développement économique. Ce MoU, signé entre Lacina Koné (photo, à droite), directeur de Smart Africa, et Mina Abdo (photo, à gauche), responsable des partenariats pour l’Afrique subsaharienne chez Visa, couvre notamment la numérisation des services publics, l’extension des infrastructures de paiement digital, la promotion de l’inclusion financière, le soutien au e-commerce et à la facilitation des échanges, ainsi que l’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat dans les pays membres. L’objectif est de consolider l’économie numérique africaine et de contribuer à la réalisation d’un marché unique numérique africain à l’horizon 2030, en facilitant les transactions électroniques au sein et entre les États.

Un pilote pour l’échange sécurisé de données

Au-delà des paiements, la circulation sécurisée des données est identifiée comme une brique centrale du futur marché unique numérique. Smart Africa a signé un contrat avec Ascend Digital Solutions pour piloter la plateforme Smart Africa Data Exchange (SADX). La solution vise à mettre en place un système d’échange de données sécurisé, interopérable et fondé sur des standards ouverts. Cette plateforme doit permettre des services transfrontaliers plus fluides, une vérification d’identité numérique fiable et un partage sécurisé de données entre États. Un pilote sera déployé dans trois États membres — le Bénin, le Ghana et le Rwanda — dans le cadre de la Smart Africa Trust Alliance (SATA). Elle constitue une étape décisive vers l’extension, à l’échelle continentale, de services numériques transfrontaliers.

Former aux compétences du futur

La transformation numérique reste illusoire sans compétences adaptées. Un autre MoU, signé entre Smart Africa et le gouvernement gambien, encadre le déploiement de la Smart Africa Digital Academy (SADA) dans le pays. Ce partenariat vise à structurer et coordonner les programmes de renforcement des capacités numériques, impliquer l’ensemble des parties prenantes nationales et aligner ces efforts avec les priorités de transformation digitale de la Gambie. SADA Gambie ciblera en priorité les décideurs publics, les jeunes, les femmes et les agents du secteur public. L’ambition est de mettre en place des mécanismes pérennes de formation continue, adossés aux infrastructures nationales, avec un système de suivi-évaluation pour mesurer concrètement l’impact des actions.

Noms de domaine et cybersécurité

La souveraineté numérique passe aussi par la maîtrise des ressources critiques de l’Internet, à commencer par les noms de domaine. Smart Africa a signé un MoU avec l’Africa Top Level Domains Organisation (AFTLD) pour consolider cet enjeu souvent méconnu. L’accord prévoit le renforcement des capacités autour de la gestion des domaines nationaux de premier niveau (ccTLD), l’harmonisation des politiques, la promotion de l’innovation dans cet écosystème et le renforcement de la cybersécurité liée à la gestion des noms de domaine. Il vise également à porter une voix africaine plus unifiée dans la gouvernance mondiale de l’Internet, un enjeu stratégique pour la maîtrise des ressources numériques critiques du continent.

Genre et leadership

Un MoU entre Smart Africa et Women Political Leaders place explicitement le genre au cœur de la transformation numérique africaine. L’accord vise à promouvoir une transformation numérique sensible au genre, renforcer le leadership numérique des femmes, soutenir leur entrepreneuriat numérique et accroître leur influence dans les politiques et la gouvernance du numérique. Les activités envisagées incluent des programmes de leadership, des initiatives conjointes, la production d’analyses basées sur les données et l’organisation d’événements de haut niveau centrés sur la place des femmes dans le digital.

Avec cette série de signatures au TAS 2025, Conakry s’est imposé comme le décor d’un nouveau chapitre de la coopération numérique africaine. Smart Africa y confirme son rôle de plateforme panafricaine de mise en synergie des États, du secteur privé et des organisations internationales. Reste désormais à transformer ces engagements en réalisations concrètes, dans les capitales, les régions et les territoires du continent.

Muriel EDJO

Lire aussi:

IA en Afrique : des acteurs majeurs s’unissent pour des modèles de langage inclusifs et souverains

À l’instar de nombreux pays africains, la Côte d’Ivoire mise sur les TIC pour accélérer son développement. Pour atteindre ses objectifs de transformation numérique, elle mise notamment sur la coopération internationale.

La Côte d’Ivoire souhaite tirer parti de l’expertise de l’Algérie dans les domaines de la poste, des communications et des technologies de l’information et de la communication. C’est ce qui ressort de la rencontre tenue le jeudi 13 novembre entre Sid Ali Zerrouki (photo), ministre algérien de la Poste et des Télécommunications, et Alphonse Voho Sahi, ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire en Algérie.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère algérien n’a fourni aucun détail sur les projets concrets de coopération bilatérale ni sur les secteurs spécifiques dans lesquels l’Algérie pourrait partager son expertise avec la Côte d’Ivoire. Les deux parties ont toutefois évoqué les opportunités d’investissement et de partenariat entre les entreprises algériennes et leurs homologues ivoiriennes.

Ce rapprochement intervient dans un contexte où la Côte d’Ivoire mise sur le numérique pour soutenir son développement socio-économique. Selon la Banque mondiale, le secteur numérique pourrait ajouter 6 à 7 points de croissance au PIB ivoirien. Sa contribution économique, estimée à 5,5 milliards USD d’ici 2025, pourrait atteindre 20 milliards USD à l’horizon 2050, sous réserve du maintien et du renforcement des investissements et réformes engagés.

L’Algérie se classe à la 116e place mondiale à l’Indice de développement de l’e-gouvernement des Nations unies (EGDI) 2024, avec un score de 0,5956 sur 1, au-dessus de la moyenne africaine mais en dessous de la moyenne mondiale. Elle figure également au troisième palier (Tier 3) de l’Indice global des TIC de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Elle a obtenu un score de 86,1 sur 100 à l’Indice de développement des TIC 2025, contre 80,9 en 2024, et occupait la 6e place sur 47 pays africains selon l’Agence Ecofin. En 2023, ses taux de couverture 2G, 3G et 4G atteignaient respectivement 98,5 %, 98,2 % et 90,4 %. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile était de 93 %, contre 76,9 % pour l’Internet.

La Côte d’Ivoire, quant à elle, se classe à la 124e place de l’EGDI avec un score de 0,5587 sur 1. Elle figure également au palier 3 de l’Indice global de cybersécurité. L’UIT lui reconnaît des points forts en matière de cadre législatif et de mesures organisationnelles, mais des efforts restent nécessaires dans les domaines techniques, le développement des capacités et la coopération.

Le pays a obtenu un score de 69,5 sur 100 à l’Indice de développement des TIC 2025, en hausse par rapport aux 65,3 obtenus en 2024. En 2023, la 2G couvrait 98,9 % de la population, contre 98,3 % pour la 3G et 93,7 % pour la 4G. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint 66,5 %, contre 40,7 % pour l’Internet.

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi:

03/10/2025 - Transition numérique : la Côte d'Ivoire présente 232 services publics déjà digitalisés

29/08/2025 - Accès au numérique : la Côte d’Ivoire scelle un partenariat avec l’UAT

11/07/2025 - Côte d’Ivoire : plus de 446 millions $ investis dans le numérique en 2024

More...

À l’heure où les données orientent les politiques publiques et les décisions économiques, le Burundi veut garantir leur sécurité et leur valorisation. Une stratégie nationale pose désormais les bases d’une gouvernance efficace et souveraine des données.

Le Burundi a officiellement validé, la semaine dernière, sa première Stratégie nationale de gouvernance des données (SNGD). Ce document, co-piloté par la Commission économique pour l’Afrique (ECA) dans le cadre de l’initiative Data Governance in Africa, a pour objectif d’encadrer la collecte, la gestion, le partage et la valorisation des données produites par l’État, les entreprises et les citoyens.

La stratégie s’articule autour de sept piliers structurants : la gouvernance et le leadership, le cadre juridique et réglementaire, la gestion, l’accès et l’interopérabilité, les infrastructures et le partage, la sécurité et la protection des données personnelles, le développement des capacités et la culture de la donnée, ainsi que l’économie des données et l’innovation.

Concrètement, le pays s’engage à développer un cadre légal conforme aux standards internationaux, à moderniser ses infrastructures numériques, à promouvoir les compétences locales et à valoriser les données en tant que bien public. Le processus d’élaboration de la stratégie a réuni plus de 60 institutions nationales, issues du secteur public, privé, académique et de la société civile.

La validation de la SNGD s’inscrit dans la Vision nationale 2040–2060 du Burundi et dans la politique africaine des données promue par l’Union africaine. Après avoir adopté, en 2023, le Système général de diffusion des données amélioré (SGDD-a) du Fonds monétaire international, le pays réaffirme ainsi sa volonté de moderniser son système d’information et de renforcer la fiabilité de ses statistiques publiques.

La mise en œuvre de cette stratégie devrait permettre au Burundi de rendre son administration plus efficace, d’améliorer la transparence et la qualité des politiques publiques, tout en stimulant l’innovation numérique et la création d’emplois dans le secteur des données. Elle vise à terme à poser les bases d’une gouvernance des données inclusive et souveraine, indispensable pour attirer les investissements et renforcer la résilience numérique du pays.

Samira Njoya

Lire aussi:

Côte d'Ivoire : trois accords signés pour former, innover et numériser grâce à l’IA

Le gouvernement sénégalais vise à dématérialiser 90 % des services publics d’ici 2034. Dans le cadre de cette dynamique de modernisation, tous les secteurs sont concernés, y compris l’éducation.

Le Sénégal poursuit la numérisation de son administration éducative avec le lancement, le mardi 11 novembre, de PortailBac, une plateforme numérique dédiée à la gestion centralisée du baccalauréat et du Concours général. L’outil centralise les inscriptions, les paiements en ligne, le suivi des dossiers et la production des statistiques officielles.

« PortailBac n'est pas seulement un outil technique, mais une passerelle qui fédère les acteurs du système éducatif autour d'une mission commune modernisée et sécurisée, pour fluidifier les procédures liées à l'organisation du baccalauréat et du Concours général », a déclaré Abdoul Aziz Diouf, directeur général de l’Enseignement supérieur au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Développée par l’Office du baccalauréat en partenariat avec l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), PortailBac permet d’automatiser les inscriptions, de centraliser la collecte et le traitement des données, et de réduire considérablement les erreurs humaines. L’outil, interopérable avec les autres systèmes publics, notamment Campusen, offre une gestion intégrée et en temps réel des candidatures. Les responsables affirment qu’il contribuera à produire des statistiques fiables, indispensables à la planification du secteur éducatif.

Ce lancement s’inscrit dans la continuité du New Deal Technologique, la stratégie nationale de transformation numérique du Sénégal, et prolonge les efforts de modernisation déjà engagés depuis plusieurs années, notamment avec l’abandon des clés USB, la digitalisation des vignettes et l’archivage électronique des bulletins, amorcé dès 2006.

En renforçant la traçabilité des procédures et la fiabilité des données, « PortailBac » devrait transformer en profondeur la gestion des examens nationaux. Au-delà de la simplification administrative, la plateforme ouvre la voie à une gouvernance éducative plus efficace, fondée sur des données actualisées et exploitables. Elle constitue également une étape clé vers la construction d’un écosystème numérique éducatif intégré, où les institutions, les enseignants et les élèves interagissent à travers des outils connectés et sécurisés.

Samira Njoya

Lire aussi:

Sénégal : le Port de Dakar lance l’échange électronique des Bons à Délivrer

Le Nigeria s’est fixé pour objectif de devenir un gouvernement entièrement sans papier d’ici la fin de l’année 2025. À quelques semaines de l’échéance, le pays multiplie les initiatives pour atteindre cet objectif.

Le gouvernement fédéral du Nigeria a annoncé, le lundi 10 novembre, la mise en service de la plateforme « 1Gov Enterprise Content Management (ECM) » destinée à moderniser la gestion documentaire et à numériser les processus internes de la fonction publique. Cette initiative, pilotée par le Bureau du chef de la fonction publique de la Fédération et la société étatique Galaxy Backbone Limited, vise à rendre l’administration plus efficace, transparente et respectueuse de la souveraineté numérique nationale.

Today marks a truly historic moment in Nigeria’s digital transformation journey.

— Galaxy Backbone (@Galaxybackbone) November 10, 2025

The Office of the Head of the Civil Service of the Federation has officially gone live on the 1Gov ECMS Platform — a major step towards building a more connected, efficient, and paperless… pic.twitter.com/K2ewifucaK

Selon Didi Esther Walson-Jack (photo, à gauche), cheffe de la fonction publique de la Fédération, ce déploiement constitue un tournant décisif pour le service public nigérian. Elle a souligné que le passage à la plateforme numérique s’inscrit dans la Stratégie de la fonction publique fédérale et son Plan de mise en œuvre (PCSSF), qui ambitionnent de bâtir une administration fondée sur la connaissance et la prise de décision axée sur les données.

Le système ECM permet entre autres l’automatisation des flux de travail, la gestion unifiée des documents et l’adoption de la signature électronique. Il remplace les dossiers physiques par un environnement numérique sécurisé, hébergé sur le 1Gov Cloud, l’infrastructure souveraine du Nigeria. Selon les sources officielles, plus de 59 000 comptes officiels de messagerie ont déjà été créés.

Pour Galaxy Backbone Limited, le lancement de la plateforme 1Gov ECM rapproche le Nigeria de son objectif de gouvernement entièrement sans papier d’ici la fin de l’année 2025. Cette solution permettra de centraliser et sécuriser les documents gouvernementaux, d’automatiser les flux de travail et de réduire la dépendance aux dossiers physiques.

Dans un pays dont l’indice de développement de l’administration en ligne est de 0,4815, classé 144ᵉ sur 193 selon l’ONU, ce système constitue une avancée majeure pour moderniser les services publics, renforcer la transparence et améliorer l’accessibilité des services publics numériques pour les citoyens.

Samira Njoya

Lire aussi:

Nigeria : 8 millions $ pour soutenir la recherche en économie numérique

Engagé dans la mise en œuvre de sa stratégie d’intelligence artificielle, le Bénin explore de nouvelles passerelles entre culture et technologie. L’objectif est de permettre à chaque citoyen d’interagir avec le numérique dans sa propre langue.

Le gouvernement du Bénin a officiellement lancé, le lundi 10 novembre à Cotonou, le projet « JaimeMaLangue », une initiative innovante qui vise à intégrer les langues béninoises dans l’écosystème de l’intelligence artificielle. Portée par l’Agence des systèmes d’information et du numérique (ASIN) en partenariat avec l’Institut IIDiA, cette initiative place la culture et la technologie au service de l’inclusion linguistique.

🇧🇯 Lancement officiel ce lundi 10 novembre 2025 à Cotonou du projet « JaimeMaLangue », un projet inédit qui allie inclusion, culture et technologie. L'ambition est de donner aux langues béninoises une existence numérique et doter le Bénin d'une intelligence artificielle pro(...) pic.twitter.com/OmcyvopDw0

— Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) November 10, 2025

Lancée sous le thème « Le Bénin parle au futur », l’initiative marque le début d’un vaste chantier national pour la collecte de voix. Les citoyens sont invités à participer via la plateforme jaimemalangue.bj, où ils peuvent enregistrer des phrases dans leur langue maternelle. Ces données, ensuite validées par un comité d’experts, constitueront une base nationale d’entraînement pour des modèles d’intelligence artificielle capables de comprendre et de reproduire les langues locales. La phase pilote débute avec le fongbé, avant d’être étendue à d’autres langues comme le yoruba ou le baatonu.

Cette initiative nationale s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale d’intelligence artificielle et de mégadonnées adoptée en janvier 2023. Le but est d’exploiter les atouts qu’offre l’IA dans des domaines tels que l’éducation, la santé, l’agriculture ou encore le tourisme, et de positionner le pays comme un acteur majeur de l’IA dans la sous-région ouest-africaine.

Au-delà de l’innovation technologique, « JaimeMaLangue » traduit la volonté du Bénin d’affirmer sa position parmi les pays africains pionniers dans la promotion d’un numérique inclusif et culturellement ancré. Ce projet fait suite à plusieurs initiatives récentes, dont le déploiement du Dictionnaire des langues béninoises en juillet, et illustre la convergence entre identité culturelle et transformation digitale.

En créant une intelligence artificielle capable de comprendre les langues locales, le pays espère non seulement renforcer la participation citoyenne, mais aussi rendre les services numériques plus accessibles à tous, indépendamment de la langue parlée.

Samira Njoya

Lire aussi: